2022年3月14日(月)に、「日本の新聞彙報欄を活用した研究の国際ワークショップーメディア・大正時代・『よみうり抄』」が開催されました(Zoomウェビナーによる全面オンライン)。当日は下記の通り、9名の研究者が、52名の参加者を前に、報告とそれに対するコメントを行いました。

本ワークショップは、当日の報告者である杉浦静氏・石川巧氏・山岸郁子氏を中心とする研究チームが進めてきた読売新聞の彙報欄「よみうり抄」(今回は大正期を対象)の研究の重要性を、広く共有して頂くことを目的としたものです。まず、本学教授であり国際文学館長・国際日本学拠点リーダーである十重田裕一氏から、世界最大の発行部数を誇る読売新聞の「よみうり抄」が、日本文学をはじめとする日本文化の宝庫であり、データベース化も含め、新聞社と研究者が協力してこれを学際的・国際的研究に活用していくことの重要性や、本ワークショップに至るまでの経緯について、趣旨説明が行われました。続いて本学高等研究所講師の金ヨンロン氏を司会として、基調講演・ラウンドテーブル・コメントが行われました。

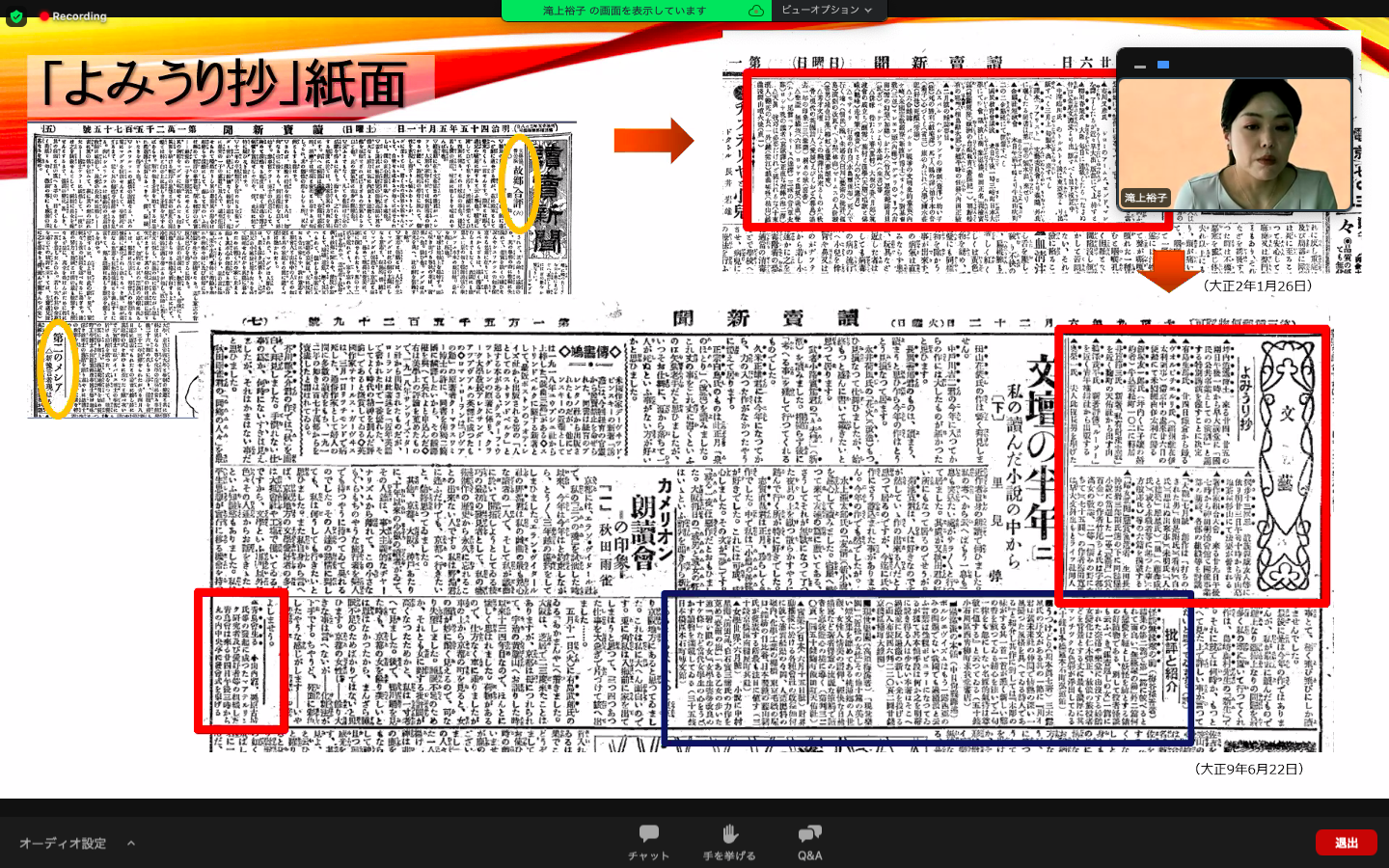

まず基調講演として、武蔵野美術大学教授の前田恭二氏から、読売新聞社で記者として勤務された経験を踏まえて、「よみうり抄」の作られ方・使い方についてご報告がありました。様々な文化人の動静を掲示する「よみうり抄」が、どのような取材によって作成されていたかという点や、また「よみうり抄」を辿ることによって、文学作品ができあがっていくまでの進捗や背景を読み解くことができるといった点が挙げられました。史料としての「よみうり抄」の価値の高さが示された講演でした。 次に、ラウンドテーブルⅠとして、立教大学研究員・日本大学非常勤講師の滝上裕子氏、本学教授の宗像和重氏、立教大学教授の石川巧氏からご報告が行われました。

次に、ラウンドテーブルⅠとして、立教大学研究員・日本大学非常勤講師の滝上裕子氏、本学教授の宗像和重氏、立教大学教授の石川巧氏からご報告が行われました。

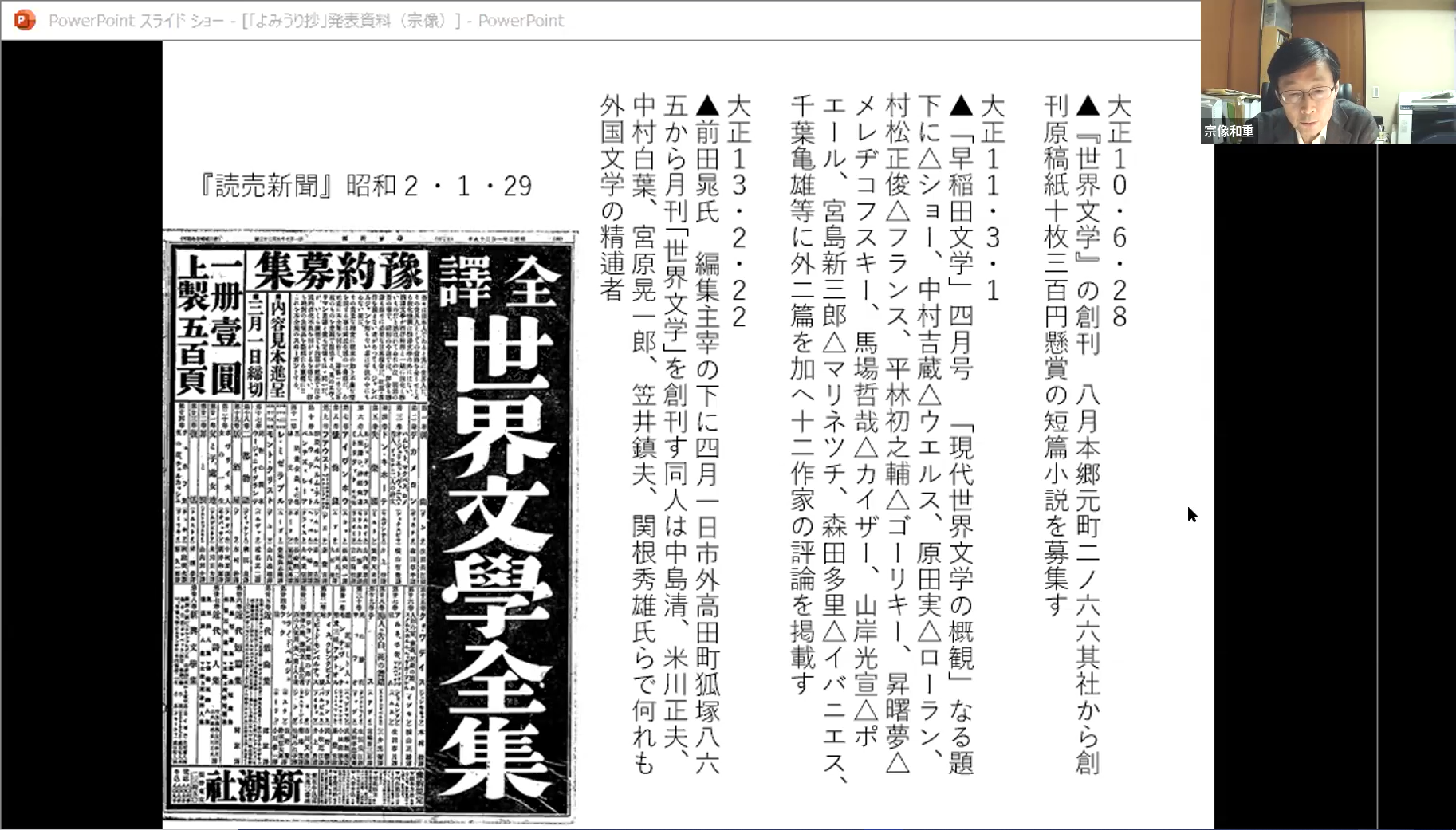

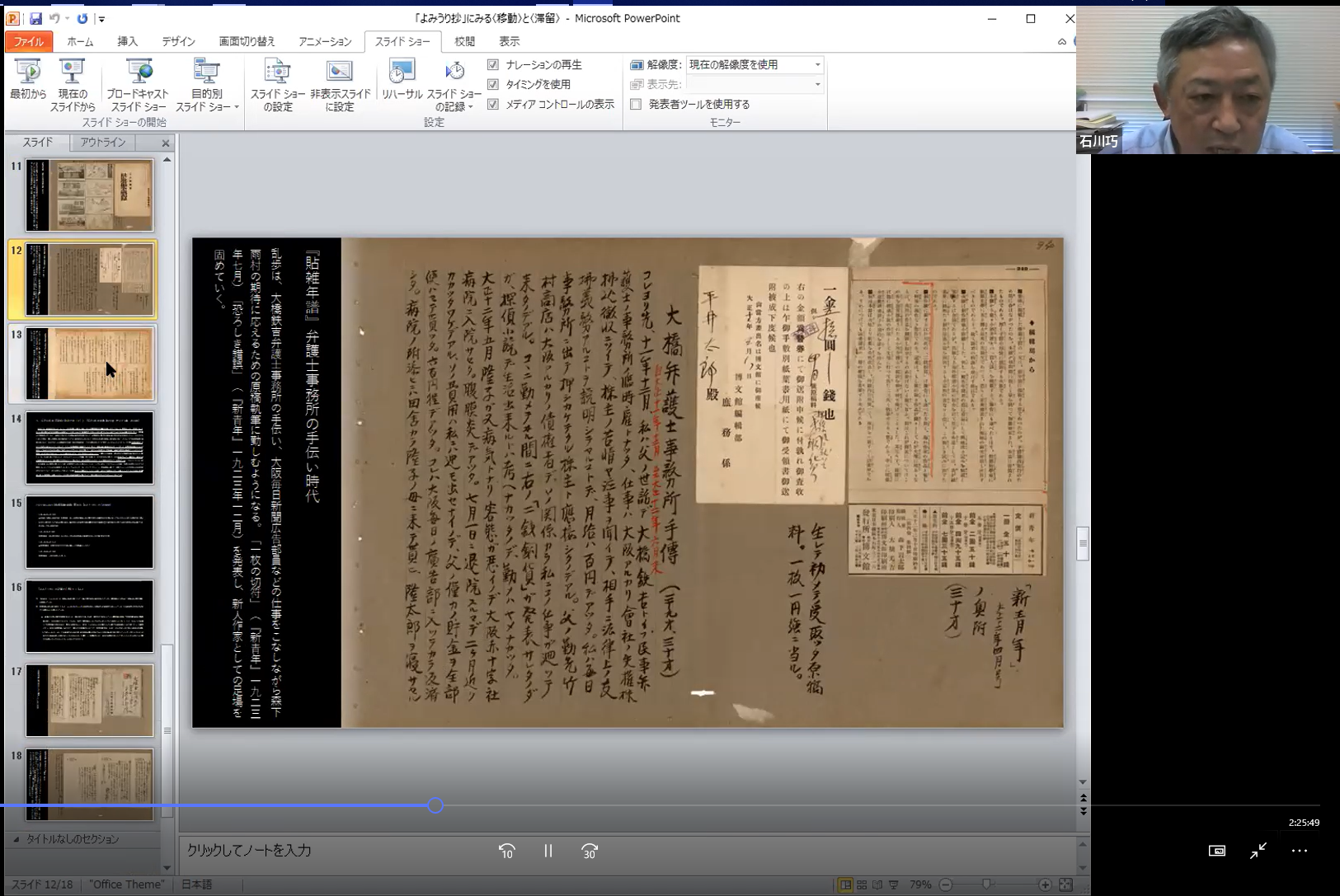

滝上氏は、他紙との比較を通した「よみうり抄」の特徴や、読売新聞の中での「よみうり抄」の変遷を明らかにされました。宗像氏は、著作権に関する当時の翻訳文学の実態や認識、世界文学に対する関心について示されました。石川氏は、「よみうり抄」のデータベース化による研究の実例として、江戸川乱歩の例を取り上げて述べられました。以上に対し、本学特命教授・国際文学館顧問のロバート キャンベル氏からコメントがなされました。

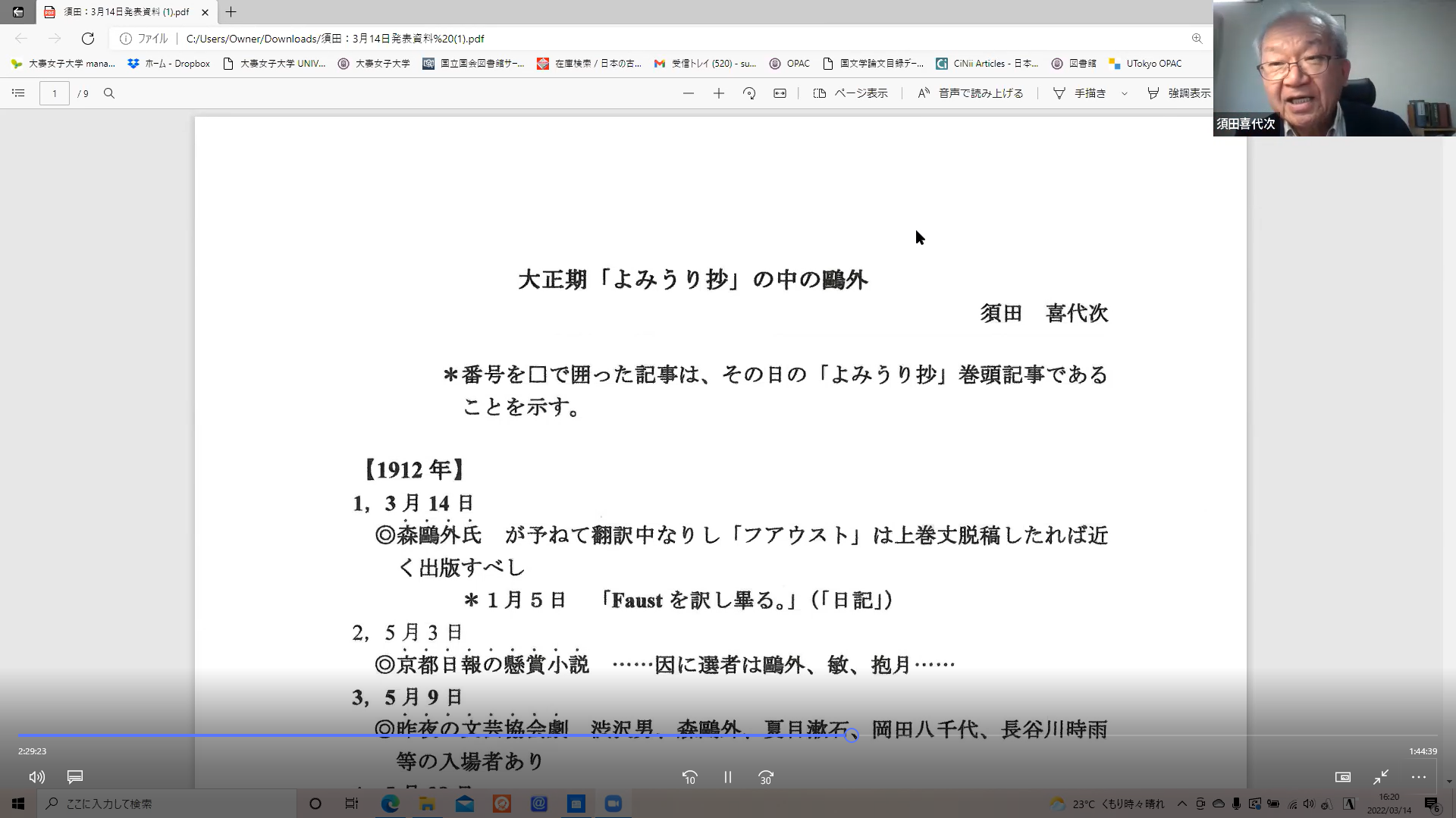

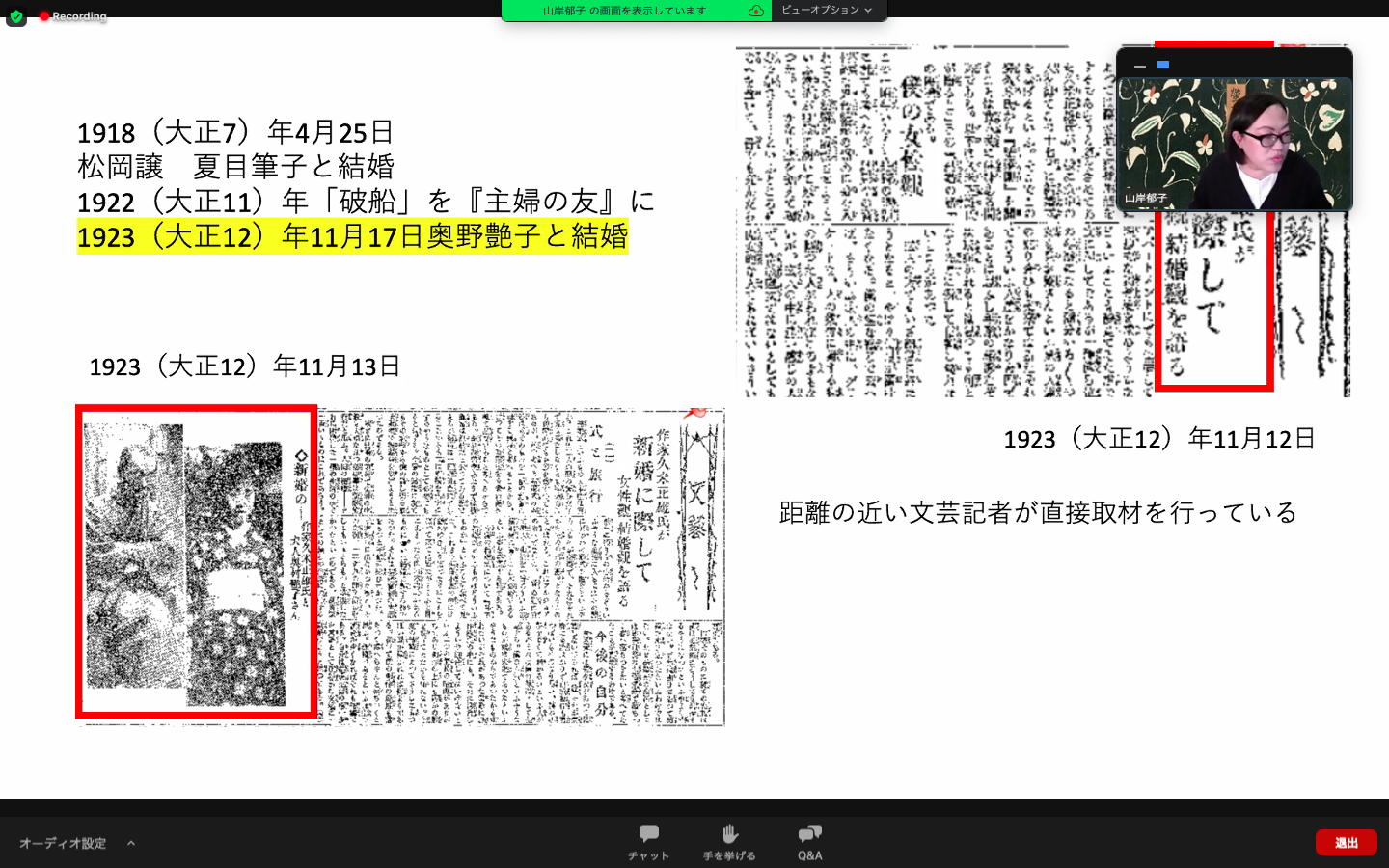

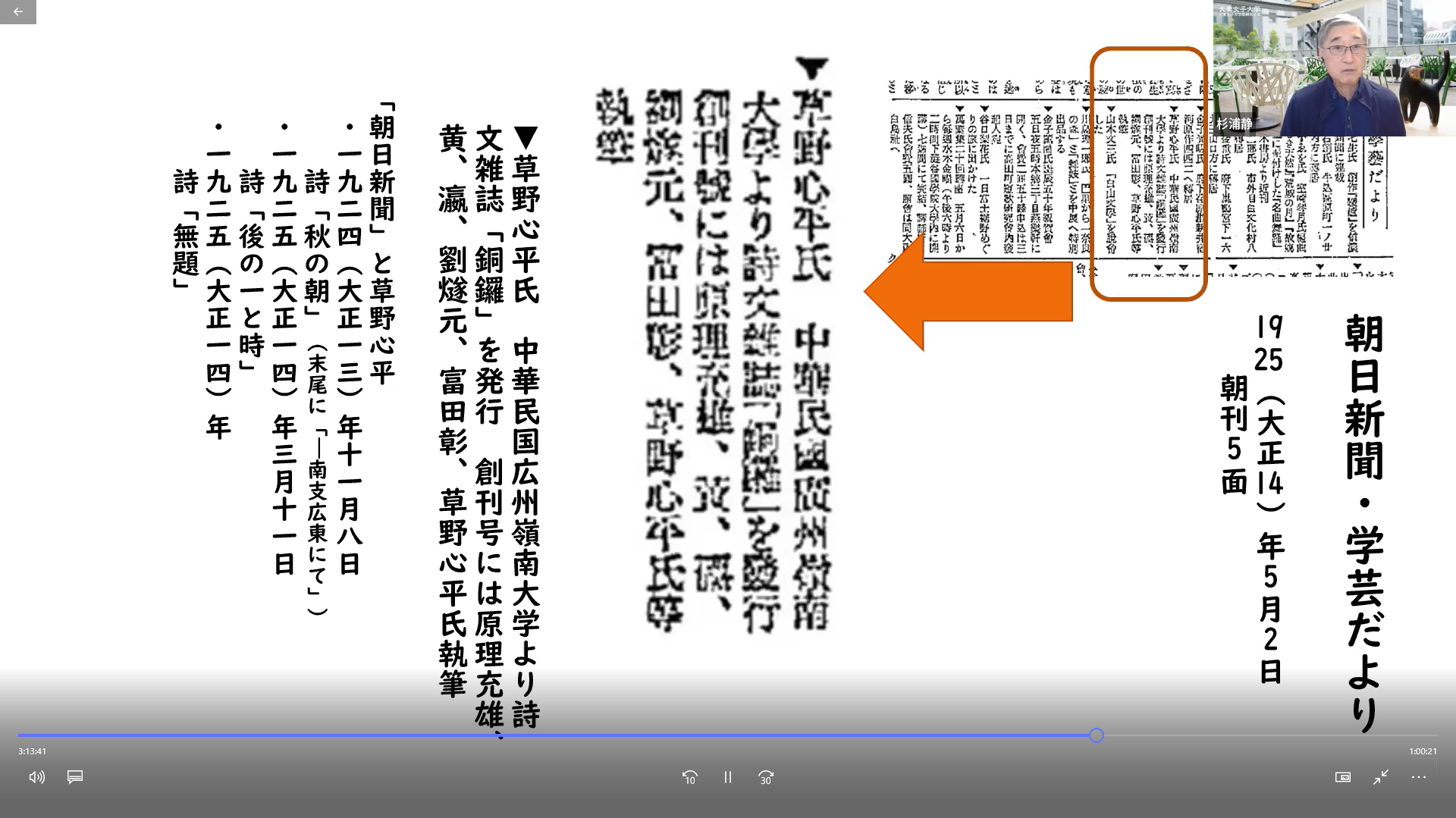

ラウンドテーブルⅡでは、大妻女子大学教授の須田喜代次氏、日本大学教授の山岸郁子氏、大妻女子大学教授の杉浦静氏からご報告がありました。須田氏は、「よみうり抄」の中における森鴎外の記事にスポットを当て、世間の鴎外に対する関心について述べられました。山岸氏は、読売新聞における久米正雄の記事の変遷に注目し、「よみうり抄」内から外へと彼の記事が展開していく様子から、彼の認知度の変遷について示されました。杉浦氏は、草野心平・黄瀛・宮沢賢治が関わった詩文雑誌『銅鑼』に関する「よみうり抄」の記事から、その傾向の変化について指摘されました。

以上について、本学教授の鳥羽耕史氏からコメントが行われました。またその後、キャンベル氏・鳥羽氏からの総評と、「よみうり抄」が求めていた文化人の知名度に関する、参加者からの質疑が行われました。以上を通して、史料としての「よみうり抄」が、日本文化に関する学際的・国際的研究において如何に強力な武器になるか、その重要性が印象づけられたワークショップとなりました。そしてそのデータベース化や今回のワークショップの単行本化に大きな期待が寄せられる中、宗像氏の大正期以外の時期や他紙の彙報欄の今後の研究にも言及された閉会挨拶を以て、本ワークショップは閉幕となりました。

開催詳細

- 日時:2022年3月14日(月曜日)14:00~17:50

- 開催方式:Zoom Webinar

- 使用言語:日本語・英語

- 参加:学生/教員/一般

- 参加費:無料