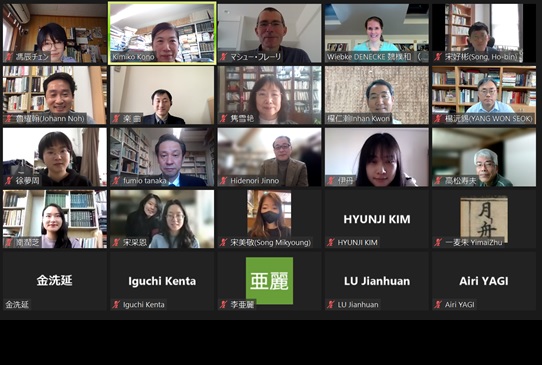

2022年3月12日(土)、ワークショップ「東アジア古典研究のグローバル化を目指して―言語と文化の翻訳論― How to Globalize Premodern East Asian Studies? Linguistic and Cultural Translation Theory and Practice」が、スーパーグローバル⼤学創成⽀援事業早稲⽥⼤学国際日本学拠点の主催、早稲田大学総合研究機構日本古典籍研究所、MIT, School of Humanities, Arts, and Social Sciences, Literature(MIT文学部)、早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所の共催により、オンラインにて行われました。

本ワークショップは、2015年から2019年にかけて出版された『日本「文」学史 A New History of Japanese “Letterature”』全三冊(勉誠出版)のうち、とくに第三冊目の『日本「文」学史「文」から「文学」へ――東アジアの文学を見直す The Path from “Letters” to “Literature”: A Comparative History of East Asian Literatures』の中国語訳、韓国語訳、英語訳出版プロジェクトを視野に、東アジア古典研究における専門用語(術語)の翻訳の問題、グロッサリー(用語集)作成の可能性について報告とディスカッションを行うことを目的として、当該ブックシリーズの編者であるWiebke Denecke氏(マサチューセッツ工科大学 教授)と河野貴美子(早稲田大学 教授)によって企画されたものです。当該書籍の翻訳プロジェクトは、まず中国・清華大学の雋雪艶氏との連携のもと、中国語版の出版準備が進められているところですが、続いて韓国・高麗大学校の宋好彬氏、魯耀翰氏との協同により韓国語版についても計画が立てられています。この翻訳プロジェクトは、『日本「文」学史』第三冊が、近世、近代、そして現代へと向かう東アジアの「文」から「文学」への推移を、日本と中国、韓国の視点から並行して考察する内容構成をとっており、現在そして将来の「文」と「文学」の問題を東アジア共有の問題として考察するものであること、そしてまたそれを東アジア以外の世界との関係で捉えていこうとするものであることから、中国、韓国の研究者の共感を得て立ち上げられたものです。そして今回のワークショップは、そのプロセスにおいて、東アジア古典研究を今後どのように展開していくことが可能か、あるいはどのように展開していくべきか、そこに横たわる翻訳の問題を英語訳の場合も含めて見据えつつ議論し、東アジア古典研究を未来のステージへと引き出し、押し出していくことを企図して実施されました。

ワークショップはまず、企画者である河野貴美子、Wiebke Denecke氏から翻訳プロジェクトの経緯の紹介、また本ワークショップが東アジア古典研究を世界に開いていくための言語翻訳と文化翻訳の可能性と課題を議論するものであるとの趣旨説明が行われた後、実際に翻訳に取り組んでいる本学大学院生の楽曲氏、馮辰チェン氏、また高麗大学校の魯耀翰氏が発表を行い、それに対して、清華大学の雋雪艶氏、高麗大学校の宋好彬氏、ブランダイス大学のMatthew Fraleigh氏からコメントが述べられ、討論が展開されました。日本語、中国語、韓国語、および英語それぞれにおいて、文学、歴史、さらには新たな人文学研究を開拓し発信していこうとする際に浮かび上がる術語翻訳のあり方の問題、とりわけ漢字漢文という東アジア独自の学術文化を英語に置き換えて説明していく場合の難しさ、また日本、中国、韓国それぞれにおける古典研究の現状と課題など、学問のグローバル化を推進していく際に立ちはだかる問題とともに、そのことが有する意義や可能性とが、さまざまな角度から浮かび上がってくるディスカッションとなりました。ワークショップには、早稲田大学、清華大学、高麗大学校の学生、教員も参加し、質疑応答では、現在中国語訳に取り組んでいる清華大学大学院生の曾堰傑氏、徐夢周氏も加わり、活発な議論が行われました。最後に、古典研究や人文学研究が翻訳されることは、言語のみならず、文化の翻訳としての作用を果たすこと、翻訳プロジェクトを今後も継続して推進しつつ、東アジア古典研究を世界に向けて発信していくことの意義と課題を共有して、ワークショップは閉じられました。

参加学生からの感想

◎今回、私は初めてワークショップに参加したのですが、大変刺激的な時間を過ごすことが出来ました。常に新しい情報に触れられている方々が考える最新の翻訳に関する諸問題を知ることができ、とても興味深かったです。特に韓国の各大学での漢文学科の表記の仕方の違いや、その表記に対する人々のイメージは、日本にいるだけは知ることが出来なかったため、新しかったです。また日英翻訳の研究発表では、発表者の方が日本語英語どちらも「非ネイティブ」であるからこそ気付ける点が多々あり、日本語ネイティブの私が翻訳したらどんな風になるのだろうなど勝手に想像を膨らませるなど、この先の研究に対し前向きに考えるきっかけにもなりました。レベルの高い空間に飛び込み、自分がまだまだ未熟であることを痛感し、これからのモチベーションとなりました。(文学部4年 内藤美雪)

◎私自身が卒業論文で検討した『源氏物語』の英訳版では大胆に意訳している作品もありましたが、今回の『日本「文」学史』第三冊序言の翻訳では、三者とも意訳というよりは一語一語つぶさに適切な訳語を探し、時に注釈を付加するという姿勢が共通しているように感じました。文学は意訳、研究書は直訳ということはないですが、ジャンルの違いは翻訳態度にも少なからず影響を及ぼすのではないかと思いました。また、翻訳には言語の違いだけでなく、文化の違いによっても困難さが伴うというのを痛感したワークショップでした。そのような場合に自分の解釈だけで訳し方を決めるのではなく、過去の研究を踏まえることが大切なのだと分かりました。文学の翻訳では過去の翻訳を取り入れると模倣のように感じられてしまう場合もあるのかと思うので、過去の成果を踏まえるかという点も文学の翻訳と研究書の翻訳では異なる点があるのではないかと思いました。(教育学部4年 八木愛理)

◎本日のワークショップを通して、文学史に関わる諸概念についての考えから、実際の翻訳作業に取り組む時の問題点まで色々貴重なお話を伺えました。翻訳になると必ず話題にされる「信達雅」ですが、学術的テキストを翻訳する時、純文学とはまた違う訳し方が必要となることを改めて実感できました。術語の訳をどう定めるかの判断や、積極的に括弧を使って元の言語の発音と一般的に受け入れられる意味を有する訳語を両方保留すること、他言語に訳す時の主語の取り扱い方など、謹厳な姿勢が伺え、大変勉強になりました。(文研修士課程1年 シュ イチバク)

◎今回は皆様の発表を拝聴して大変勉強になりました。中国語訳、韓国語訳と英訳に関する発表者の皆様の観点を聞いて、翻訳という作業は、一つの言語を他言語の単語に変換するという単純な過程ではないと再び実感しました。翻訳に正確さが求められることは言うまでもないですが、こういう複雑な翻訳作業の重要な目的は分かりやすさを追求することです。このような目標に向けて、文化や表記など翻訳の問題を克服する必要性を深く理解できました。(文研修士課程2年 李亜麗)

◎本フォーラムでは、訳の正確性、とりわけ「時代」に関する議論が盛んに行われた。日本語の中でさえ、日本史の「近代」、世界史の「近代」など、「近代」という同じ用語が多様な時代を指している。そのような用語を翻訳するためには、膨大な知識が必要になるだろう。 また、韓国では、術語を翻訳するための、用語集の整備が進んでいるという発表があった。そして、日英訳においては、過去の訳を参考にして述語を訳すべきという指摘がなされた。以上のことから、訳語を統一し、術語翻訳の規範を作ることが、翻訳における喫緊の課題であると、改めて認識した。(文研修士課程2年 井口絢太)

◎「東アジア古典研究のグローバル化を目指して」という『日本「文」学史』の翻訳に関するワークショップに参加し、充実した発表や熱い討論に非常に刺激を受けた。日本、中国、韓国は昔、同じ漢字文化圏に属していながらも、現在に至っては、同じ言葉で違う意味を持つものが多い。例えば、ワークショップで話題になった、日本の「近世」「近代」「現代」という年代区分の言葉だが、中国語訳などでは、どう正確に伝えられるかは、訳者の力が試されるところだ。このような隔たりを埋めることこそ、古典研究のグローバル化のカギの一つだと思う。(文研博士後期課程3年 伊丹)

イベント概要

日時:2022年3月12日(土)9:00-12:00 (JST)

開催方式:オンライン(Zoom)

タイムテーブル:

9:00 趣旨説明

9:15-11:30 報告、コメント、質疑応答

11:30-12:00 全体ディスカッション