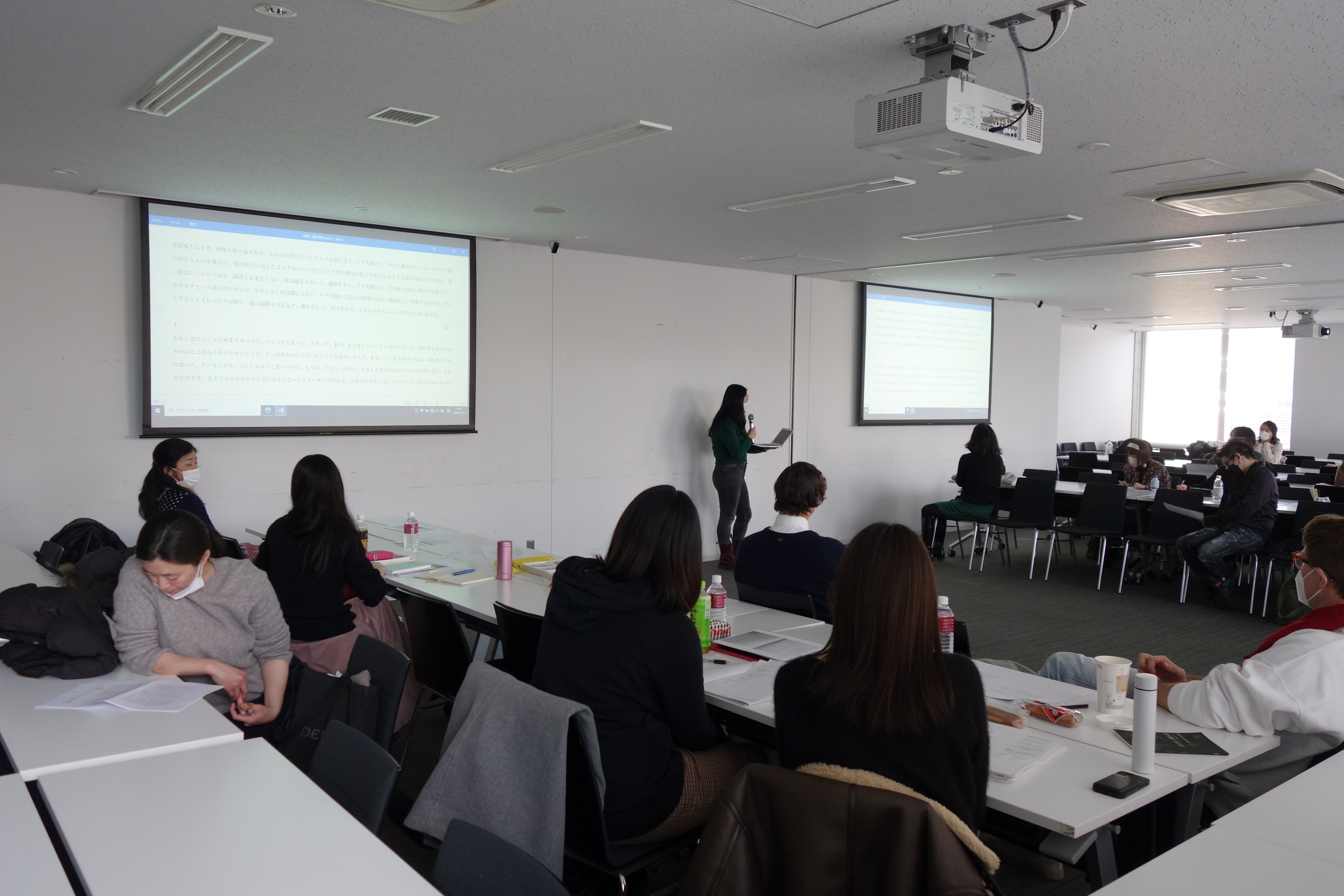

2022年1月13日、早稲田大学文学学術院が主催する日英バイリンガルイベント「詩の翻訳、詩になる翻訳:ワークショップ」が開催された。本イベントは、本学の学生が著名な翻訳家や詩人の協力を得て翻訳を学び、実践するという趣旨のもので、2021年10月15日に同学術院が開催した同名のシンポジウムと朗読会に続くものである。

午前10時、司会・主催者の松永美穂(早稲田大学教授)、由尾瞳(早稲田大学准教授)による紹介に続き、メインゲストである菊地利奈(翻訳家、滋賀大学教授)、スティーブン・カール(詩人、早稲田大学招聘研究員)、ジョーダン・スミス(翻訳家、城西国際大学准教授)、小磯洋光(翻訳家)、伊藤比呂美(詩人)の各氏が冒頭の挨拶を述べた。

午前中の第1部は、平田純哉(早稲田大学OB)、冨所亮介(早稲田大学修士課程)、ローレル・テイラー(ワシントン大学セントルイス校、客員研究員)ら、すでにその分野での経験のある学生による個人翻訳の発表が行われた。午前中の第2部では、学生が4つのグループに分かれ、2グループで日英翻訳、1グループで英日翻訳、1グループで現代語訳に焦点を当てた共同翻訳が行われた。各グループで、ワークショップリーダーが指導にあたった。

第1グループは、菊地利奈とスティーブン・カールが指導にあたった。菊地は、岬多可子『あかるい水になるように』(2020年)の一節を朗読し、詩の意味を深く理解し、その意味の根源に迫ることの重要性を説いた。翻訳そのものに踏み込むと、カールは、翻訳は必ずしも翻訳者自身の詩的表現技術に頼らず、その感性を頼りにするものだと説明した。両氏は、出来上がった学生の翻訳を例にそれらを解説した。両氏によると、学生たちは詩の基調や感情をまったく異なる方法で解釈し、その結果、それぞれ異なる訳文となったが、それぞれが原文の本質をとらえているという。午後の部では、韻律や語調、言葉の選び方など、それぞれ異なる訳が同時に発表され、その多様性が明らかになった。

第2グループはジョーダン・スミス指導のもと、永方佑樹の『不在都市』(2018年)の一篇に取り組んだ。スミスはまず、詩の中の「単純」な部分に注意を向けることの重要性について、学生たちに伝えた。これらは、理解しやすく、翻訳しやすいように見えるが、その実一見しただけでは想像もつかないほど多くの意味を含んでいるのだという。大部分の翻訳研究では、複雑なテキストにより言語や詩の技法、さらには表現手段そのものを革新しようとすることに焦点が当てられ、その一方で、時に単純な部分の重要性が見落とされている。スミスは、単純な部分の違いは実は決して単純ではなく、むしろ大いなる重要性へと展開していくシステムと絡み合っていると述べた。また、学生との対話の中で、ニュアンスやトーンの重要性を強調した。そして最後に、英語、日本語、スペイン語の語彙の違いを例に挙げ、言語によりイメージがどのように変化するのか、具体的な説明を加えた。

第3グループは、小磯洋光が指導にあたった。小磯は、カナダの作家アン・カーソンの物語詩「Short Talk on the Withness of the Body」をあらかじめ学生に翻訳させており、ワークショップでは、2つの演習を行った。1つは、学生が自分で翻訳したものを、今度は子ども向けに訳し直すというもの。この演習を通して、対象読者が変わることで、翻訳者自らの判断で原文の文体を変えなければならないことを説明した。また、この演習では原文にある、特に子どもにはわかりにくい言葉を変更したり、削除したりすることについても、議論がされた。2つめとして、小磯は学生たちに七五調で訳し直させた。音やリズムに制約を設けることにより、訳語の追加、変更、削除の必要性をあらためて説いた。

第4グループは、伊藤比呂美が指導にあたった。伊藤は、森鷗外の「舞姫」をあらかじめ段落に分けて準備し、学生に配布した。そして、それをオンライン機械翻訳アプリを使って他の言語に翻訳し、それをさらに日本語に再翻訳するよう指示した。その結果、原文が大きく変化してしまい、原文を「再構築」することの必要性について学生たちは議論をした。さらに、原文を朗読してオンライン機械翻訳アプリに入力したり、浮世絵をもとにテキストをビジュアル化するAIアプリを利用するなど、翻訳の限界を広げる試みが行われた。また、原文の視点を豊太郎(男性主人公)からエリス(物語のタイトルにも表されるドイツ人女性)に変えて書き直すことも指示された。伊藤によると、これらの活動は、学生に翻訳の多様性を示し、翻訳の創造的側面を意識させることを目指したものだという。

午後は、各グループが午前中の成果を朗読パフォーマンスとして発表した。参加者全員によるこの最終発表は、同時に、詩の創作や翻訳をする際にパフォーマンスや朗読を意識することの重要性についての問題提起となった。最後に、ワークショップリーダーと主催者から、本ワークショップを通じて学生たちが翻訳のコツを学び、詩や創作の可能性を探ることができたと感想が述べられた。