Joint Supervision Programの協定締結大学でもあるボン大学との連携プログラムとして、ボン大学の Claudia Knief 教授の研究室で指導を受けながら研究を実施した木伏 真子さん(博士課程1年)の体験談をご紹介します。

滞在先

ボン大学(ドイツ)

滞在期間

2024年2月5日~2024年3月13日

滞在先の印象・日本との違い

まず、女性研究者が圧倒的に多かったです。特に、幼い子どもの育児と研究を両立している女性研究者が複数名いることに驚きました。育児のための早退や欠勤を研究室全体が当たり前に受け入れており、育児に対する理解が深い点が非常に優れていると感じました。

また、派遣先の研究室では勤務時間が終わり次第、帰宅している方が多かったです。プライベートを重んじていると感心する反面、忙しくしていることが好きな自分には少し物足りなく思いました。

滞在先での体験談

公共交通機関のストライキに振り回された1ヶ月でした。物価の高騰を受けた行動とのことでしたが、日本では考えられないイベントだったため困惑しました。研究室の学生に、ドイツ人はストライキをどう捉えているのか伺ったところ、「職場環境の向上を訴える権利が従業員には保障されているから仕方のないことだ」と理解を示していました。逆に、「給料を上げて欲しい時に日本ではどういった手段をとるのか?」と尋ねられ、答えに窮しました。「低賃金に文句は言っても、実際に行動に移す例は非常に少ない(つまり何もしない)」と回答したものの、日本人も自分の権利を意識し、明確に主張する術を持った方が良いのではないかと感じました。

滞在中に取組んだ内容とその成果

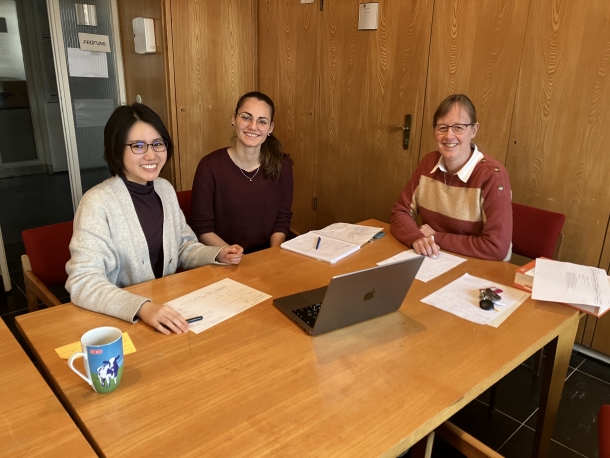

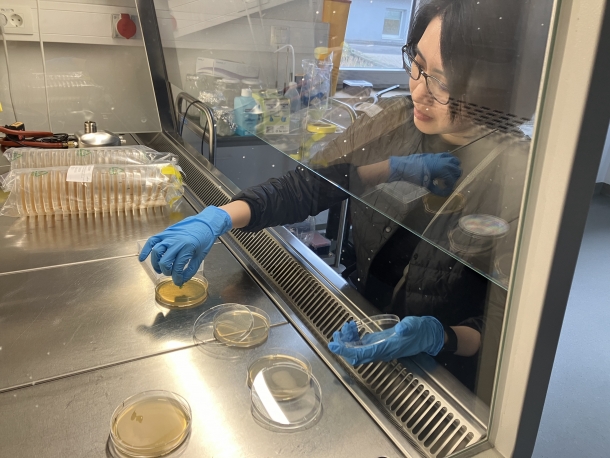

滞在中は、派遣先の博士学生との共同研究において取得した根圏微生物のゲノムデータを解析し、ディスカッションを重ねました。先方のClaudia教授を含めて対面で話合うことができたので、スピード感を持って研究を進めることができました。また、自身の研究についても知見を深めることができました。データサイエンスを専門とする自分にとって、対象とする微生物の生物学的知識を豊富に持つ方々の話は、何十本の論文よりも勉強になりました。

共同研究については、今年の秋に論文執筆に取り掛かることを目標に研究に取り組みます。また、より長期で来て欲しいとのお話しもいただいており、今後も有意義な交流を続けていきたいです。

滞在して良かったと思う点・今後に活かせると思う点

私は将来、日本国外で働きたいと考えています。今回の留学は、その目標達成に向けた良い刺激になるとともに、自身の未熟さを痛感する経験になりました。特に英語力に関して、日常生活を送ることはできても、自由にディスカッションするには不足があり、歯痒く悔しい思いをしました。欠如している能力を明確に自覚することができ、勉強のモチベーションにつながりました。

最後に

今回の留学は、学術研究に留まらず、自身の人生において貴重な経験となりました。早稲田大学およびボン大学の先生・職員の方々、プログラムの支援者の方々に深く感謝申し上げます。

ディスカッションの様子 |

食事会 |

培養実験 |