2023年11月25日(土)、実証政治経済学拠点ではSGU事業の最終年度を記念し、これまでの10年間の成果を発信する国際シンポジウム“What can Positive/Empirical Analysis of Political Economy Do for Society” を開催いたしました。野口晴子教授(早稲田大学)の司会のもと、Charles Noussair教授(University of Arizona)、郡山幸雄教授(Ecole Polytechnique)、渡辺安虎教授(東京大学)、Sona N. Golder教授(Pennsylvania State University)、Matt Golder教授(Pennsylvania State University)の5名のパネリスト(登壇順)にご登壇いただきました。

シンポジウムは、田中愛治総長の開会の挨拶から始まりました。初代拠点長として、本学が早稲田のトップグローバル大学(SGU)プロジェクトに位置づけられた経緯、10年間の拠点活動の成果、そしてシンポジウムへの期待を述べました。

田中愛治総長

ゲストスピーチ

続いて、3名の経済学者と2名の政治学者による基調講演が行われました。

Charles Noussair教授、Eller Professor of Economics, University of Arizona

“Laboratory experiments, institutions, and political economy”

Noussair教授は、制度と経済発展に関する最新の研究を紹介しました。貧困の罠を含む成長モデルに基づく実験室での実験を用いて、4つの政治経済制度のマクロ経済パフォーマンスを比較しました。

- Professor Charles Noussair

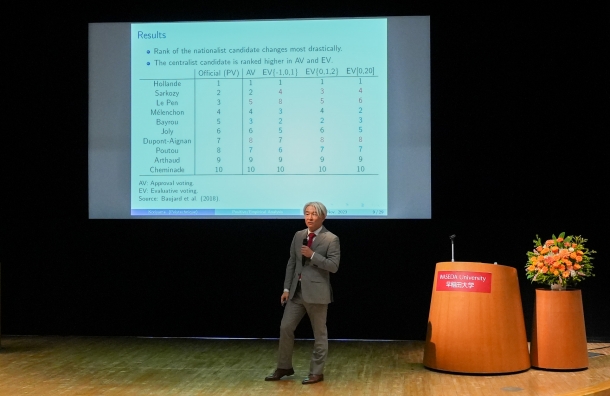

郡山幸雄教授、 Department of Economics, CREST, Ecole Polytechnique

“What Can Positive/Empirical Analysis of Political Economy Do for Society?”

郡山教授は、投票ルールに関するフィールド実験をレビューしました。彼は、フィールド実験は人々の幸福や人間の感情の重要性を見出すのに役立つと強調しました。

- Professor Yukio Koriyama

渡辺安虎教授、東京大学 大学院経済学研究科 及び 公共政策大学院 教授・東京大学エコノミックコンサルティング株式会社 取締役

“How our insights and tools can be applied in practice”

渡辺教授は、UTEcon(東京大学エコノミックコンサルティング株式会社)のディレクターとして、経済学における学術的知見の社会実装について語りました。渡辺教授からは経済コンサルティングの需要と供給のミスマッチから行政支援の必要性まで、実践から得た教訓を提供していただきました。

- Professor Yasutora Watanabe

Sona N. Golder教授、Department of Political Science,Pennsylvania State University

“Studying Discrimination and Gender Bias in Politics”

Sona N. Golder教授は、政治における性差別に関する最近の実証研究をレビューしました。 彼女は、いくつかのバイアスがかかってしまう観察研究で性差別を特定することの根本的な困難を指摘し、それらの問題を解決するための実験研究または監査研究の可能性について議論しました。

- Professor Sona N. Golder

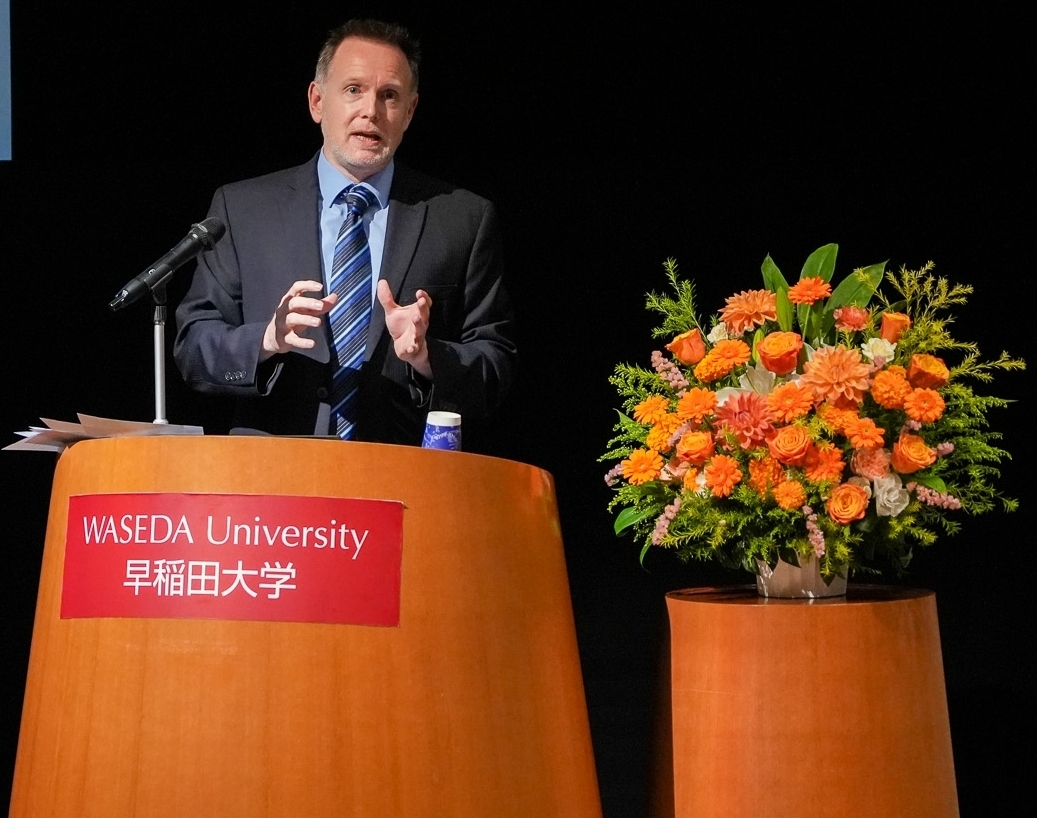

Matt Golder教授、Department of Political Science, Pennsylvania State University

“Policy and Recent Trends in Political Science”

Matt Golder教授は、ここ数十年における実証政治学におけるより広範な方法論的革命について語りました。 彼の主なメッセージは、理論的なまたは因果関係の主張は文脈に依存するというものでした。 同氏はまた、政策指向の研究において主に学者と実務家は異なる関心を持っているために困難が発生し得ることにも言及しました。

- Professor Matt Golder

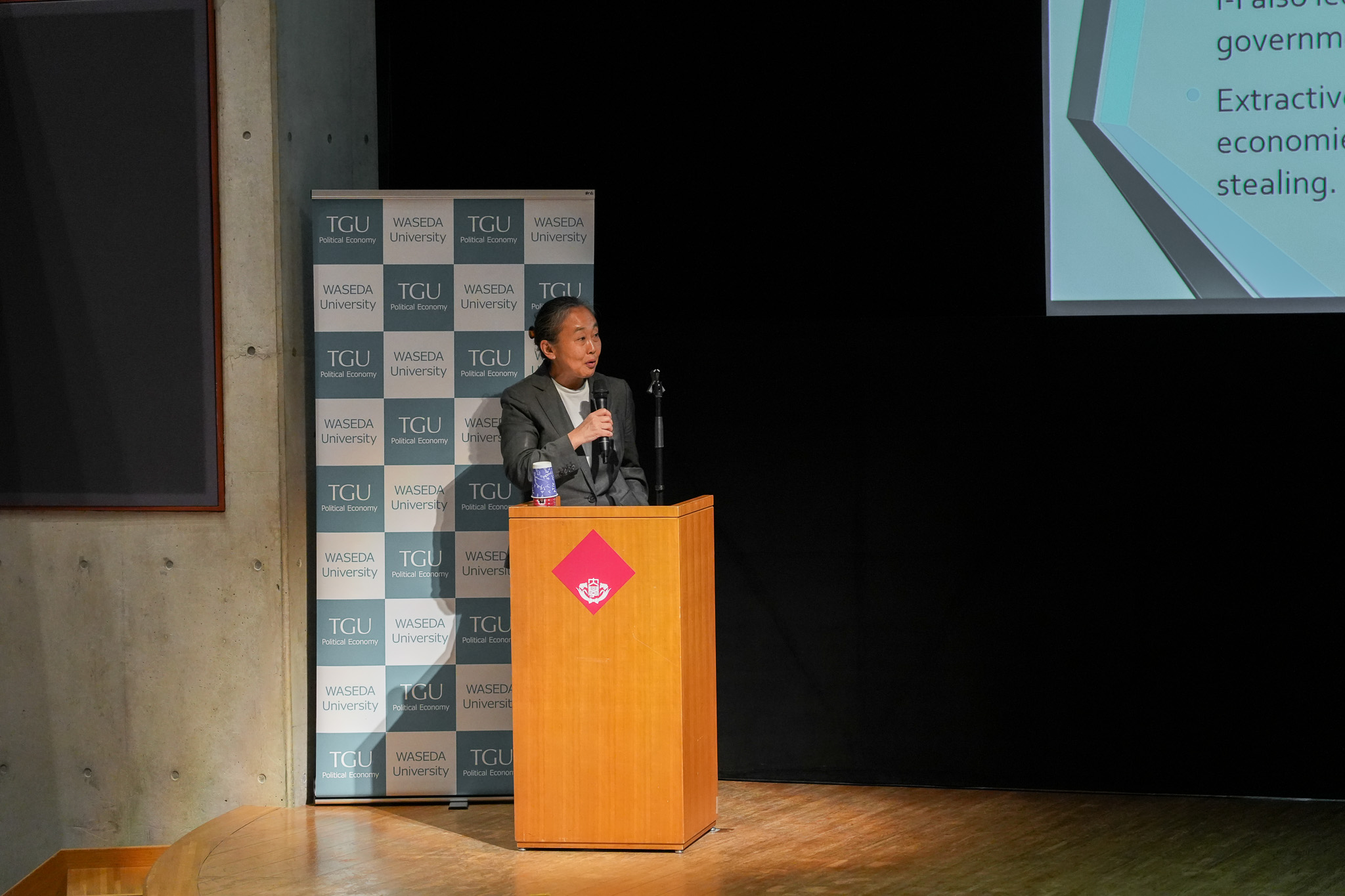

パネルディスカッション / 質疑応答

基調講演とコーヒーブレイクの後、パネルディスカッションに移りました。 野口教授はまず 2 つの質問をしました。 第一に、異なる実証的方法論から得られた結果は、特にそれらが矛盾する結果を示した場合、どのように調整できるでしょうか? 第二に、規範理論は実証研究にどのように貢献できるでしょうか? 最初の質問については、パネリストは、異なる方法論により異なる結果が出るのは悪くないということで同意しました。 ある人は、研究は単に一般大衆に選択肢を提供するべきであり、一般大衆が決定を下すべきであると述べた。 それを受けて、他の人たちは、さまざまな結果が知識を再編成する機会を提供すると述べました。2 番目の質問について、パネリストは、規範理論は個人のリテラシーを高め、人々の決定が意味するところを明らかにし、どの問題が重要であるかを導くなどにおいて機能すると述べました。また、統計的に有意な結果を好む出版の傾向を中心に、性差別研究の難しさなど、オープンな話題についても互いに議論されました。

質疑応答では、パネリストが会場からの質問に答えました。 政治家が現状維持を好む傾向があるため、学術知識の社会実装について悲観的な見方をしており、学術知識の将来について希望に満ちた意見を聞きたい、という学生からの質問に対し、パネリスト全員が前向きなエネルギーをもって答えました。 ある教授は、政治経済学が政治家に良い政策を実行させる可能性があると述べ、他の教授は、人々は政治について意見を持っており、学術研究はそうした人々のリテラシーを高めることができると付け加えました。現代の政治経済学研究における歴史の役割に関するある教授の質問に対して、歴史は理論を検証し制度を比較するための観察であろうこと、歴史家は私たちがこれからも学ぶことができる深い考えを提供してくれると答えました。また、学者に対する人々の信頼性や政治経済学における実験室実験の有効性をどのように確立するかなどの質問にも答えました。

- Professor Haruko Noguchi

最後に、野口教授はパネリスト全員に、学生や若手研究者に向けて、研究をベースに社会にどのように貢献できるかについてのメッセージをお願いしました。

- Professor Haruko Noguchi

前向きな雰囲気は、現拠点長の内藤巧教授による締めの挨拶でも引き継がれ、シンポジウムから得たいくつかの学びをまとめ、聴衆に、政治学者と経済学者が研究手法を共有し更新することにより協業する政治経済学の研究を始めるよう奨励しました。

参加した学生からは「経済学者と政治学者の両方の話を聞けて面白かった」「このように素晴らしい研究者が集まる環境で勉強できて幸運だった」などの感想が寄せられました。 このシンポジウムが、学生や若い世代の研究者にとって、実証政治経済学を追求しより良い社会を作るための研究を続けることへの刺激となることを心から願っています。