2017年1月23日に早稲田大学SGU実行会議主催による国際シンポジウム「グローバル社会における大学の役割」を開催いたしました。Waseda Ocean構想の先進的な取り組みについて報告し、盛況を博したことは既報のとおりです。

今回は、学内で初めてジョイントアポイントメント(以下、JA)、ジョイントスーパービジョン(以下、JS)プログラムを実施した、先行6モデル拠点のひとつナノ・エネルギー拠点のリーダーである西出宏之教授(理工学術院)への取材を交え、国際シンポジウムで語られた早稲田大学のグローバルリーダー育成の新たな取り組みを振り返ると共に、その波及効果についてお伝えします。

参加者251名と満員状態

3大学の副学長(手前から高麗大学校Choi教授、ボン大学Zimmer教授、モナシュ大学Skrbis教授)

グローバルリーダー育成を実現するJA、JSプログラムのフレームワーク

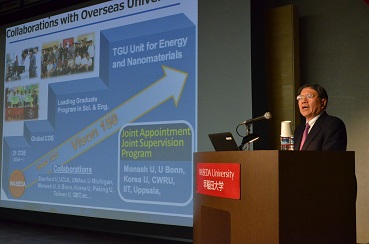

国際シンポジウムでは、第一部の大学の国際化施策に続き、第二部では「国際教育・研究の実施によるグローバル人材育成」をテーマとし、早稲田大学で進めるグローバルリーダー育成の取り組みについて報告しました。本学では、スーパーグローバル大学創成支援事業「Waseda Ocean 構想」およびその基盤となる中長期計画「Waseda Vision 150」にて、グローバルリーダーの育成を大学改革の中核の一つに据え、教育体制の再構築を図っています。JA、JSプログラムはそのための施策の一つであり、シンポジウムではナノ・エネルギー拠点の先行事例を紹介しました。

ナノ・エネルギー拠点の事例を紹介する西出宏之教授

まずは、JAについて振り返ります。JAは、海外大学と早稲田大学の両方を本属として、いずれにおいてもフルタイムの教員として教育・研究に従事できる制度です。海外大学の教員が学部及び大学院等で教育・研究指導を行うとともに、共同研究も進め教員等との共著論文の執筆なども積極的に進めます。

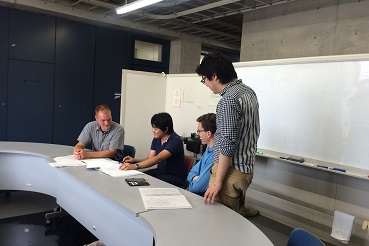

JA教員を受け入れることによる一番の利点は、学生が早稲田大学にいながら日常的に国際水準の教育を受けられる点です。研究の進め方は国によって特徴があり、海外大学の教員による研究指導を通してそれを肌で感じることができます。また、毎日顔を合わせて密に指導を受けることで、学生とJA教員の信頼関係も醸成され、その後の共同研究やJA教員の所属大学での受け入れにつながることが期待されます。

西出教授はJA教員を受け入れた経験から、「JA教員自身にとっても、優秀で勤勉な早稲田の学生との研究指導を通した連携は、自身の研究活動の促進という点からも魅力的です。東京の中心部に位置する利便性の高い生活環境も海外教員が早稲田に来る大きな要因となっています」と語ります。

これまで、ナノ・エネルギー拠点で4名、数物系科学拠点で2名のJA教員を受け入れており、今後もさらなる受け入れ拡大を予定しています。

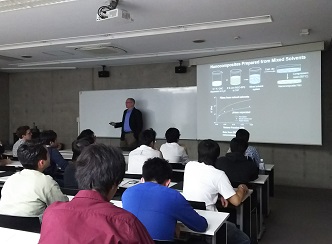

<JA教員の本学での活動風景>

大学院生に研究指導をするSjodin教授(ウプサラ大学)

大学院生に講義をするRowan教授(ケースウェスタンリザーブ大学)

実験指導中のGreco教授(イタリア技術研究所)と大学院生

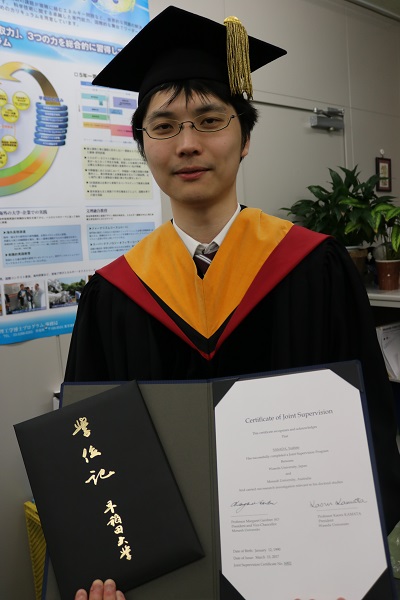

次に、JSプログラムについて振り返ります。JSプログラムは、博士課程の学生が早稲田大学と海外の連携大学、双方の教員から研究指導を受けることができる国際共同指導プログラムです。すでにナノ・エネルギー拠点が先行して海外の3大学(オーストラリア・モナシュ大学、ドイツ・ボン大学、韓国・高麗大学校)と協定を結び、学生の派遣を開始しています。プログラムに参加した学生は、受け入れ先となる連携大学の教員から指導を受けるために、3ヶ月以上連携大学に滞在し、現地の学生とともに授業を受け、研究活動に従事します。このJSプログラムはジョイントディグリー(以下、JD)プログラムとして発展させることを目指していることから、現地での科目履修を義務づけている点が大きな特徴です。このプログラムを修了すると、両大学の学長名での修了証が発行されます。現在、各大学と実施しているプログラムにおいて、指導割合は基本的には本属大学75%、連携大学25%としています。また、JSプログラムに参加する旅費・宿泊費は、原則的に学生を派遣する大学側の負担となっており、連携大学での授業料や実験経費は相互免除としています。

JSプログラムの設計においては、教育の質保証にも力を入れています。連携大学において共同指導を受ける学生に現地の学生IDを付与することで、教育・研究活動の環境を保証し、科目履修の記録を残すことで、彼らの取り組みが確認できるように保証しています。また、学生が連携大学に滞在するにあたり、双方の指導教員による滞在計画書を作成し、共同指導終了時には、連携大学の指導教員による報告書の提出を義務づけ、双方で責任を持って学生を指導する体制を整えています。また、博士学生の共同指導プログラムであることから、連携大学の指導教員は学生の本属大学で行われる博士論文の副査となります。単に海外で指導を受けたのみで終わることがないように、双方の指導教員との共著論文執筆を滞在の成果物として義務づけ、学生にとってやりがいのあるプログラムとしています。今年3月には、初のプログラム修了者(3名)を社会に送り出します。

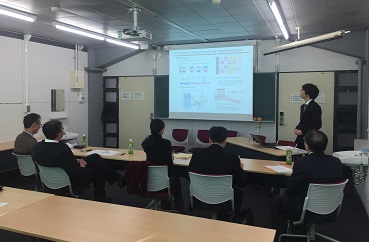

連携大学にて研究指導を受ける学生

公聴会には連携大学教員が参加

博士学位と共にJSPの修了証(モナシュ大学学長・早稲田大学総長が署名)が授与された

JA、JSプログラムの実施には両大学間での協議に加え、JAにおいては在留資格の申請や給与、社会保障など、JSプログラムにおいては学籍の扱いや、履修科目の調整、指導内容の質保証の検討など、開始までに時間のかかるプロセスをいくつも経る必要がありました。西出教授は「JA、JSプログラムの制度構築においてはさまざまな困難がありました。」と振り返ります。この困難を乗り越えてJA教員の招聘やJSプログラムを開始できたことは、グローバルリーダー育成の一つのフレームワークを構築できたものと考えています。

JA、JSプログラム開始による波及効果

シンポジウムでは、2名のJA教員に実際に本学と連携し学生を指導する取り組みを紹介いただきましたが、個々の受け入れ事例だけでなく、JA教員を受け入れたことによる波及効果こそ、この制度を推進する意義であると考えます。1人のJA教員の着任により、何名もの早稲田大学の学生が直接海外教員の指導を受けることができ、受け入れ研究科の教員にとってもJA教員との交流は良い刺激になります。今後、学生がJA教員の所属先である海外大学の研究室で研究指導を受ける等の展開にもつながります。そして、JA教員自身が早稲田大学に魅力・愛着を感じることで、海外における早稲田大学の評価の高まりや末永い交流も期待できます。Waseda Ocean構想では、このように1つの事例を起点にした教員・学生のグローバルな人材交流の広がりを推進しています。

実際にJA教員の受け入れをきっかけに、JA教員の所属大学とさらなる教員派遣のための交渉へ発展しています。その他にも、JSプログラム開始に向けた協議を開始するなど、JA教員の受入を起点に組織間の国際連携がより加速して進展しつつあります。これらの連携拡大はJAの所属大学からの期待や評価と捉えることができます。

シンポジウムでは、JA教員による研究指導やJSプログラムへの参加を通じて海外に滞在した博士学生4名による体験も報告されました。JSプログラムに参加した学生からは、海外大学において現地教員や学生と協働し、論文をまとめるという経験に大きな刺激を受けたことが伺えました。海外での研究経験は、学生にとって大きな財産になり、両大学の学長が署名した修了証の獲得は、彼らのキャリアに大きなプラスとなると考えています。西出教授が「彼らを身近に見ている後輩たちのモチベーションにも繋がっていきます。」と語るように、JSプログラムに参加した個々の学生のみに留まらない後輩やその他学生への波及効果の観点からも大きな意味があります。

今回のシンポジウムを通じて産業界等からも、JA、JSプログラムの取り組みが評価されました。基調講演では、日本経済団体連合会未来産業・技術委員会産学官連携推進部会長の永里善彦氏に産業界が求める人材像を語っていただき、学生への激励をいただけたことは大変意義がありました。4名の博士学生の発表を見た産業界の方々からは、JA、JSプログラムの取り組みを通じて、海外教員による本格的な研究指導を経験した学生の自信に満ちた発表を賞賛する声もあがっていました。JA、JSプログラムの実施により、社会の要請に応えられる人材育成が進んでいること示すことが出来た点は、本シンポジウムの一つの成果です。

堂々とプレゼンテーションをする博士学生達

そして、「JA、JSプログラムの実施は、大学における国際化指標の1つである、世界大学ランキング向上を後押ししている側面もあります。」と西出教授が語るように、JA、JSプログラムは世界大学ランキングに結びつく施策でもあります。QS世界大学ランキングでは、外国人教員比率や教員一人あたりの論文の被引用数を評価指標としており、JA教員は本学の教員としてこれらの項目に貢献する存在となっています。また、JA教員による指導、JSプログラムを経て育成された人材は「雇用者による評価」「卒業生の活躍」等を評価指標としたQS Graduate Employability Rankings(2017年度ランキングにて本学は世界26位、国内では2年連続1位)に寄与することが今後期待されます。

さらなる教育・研究の国際化に向けて

グローバルリーダーの育成に向けて、JA、JSプログラムの制度構築という成果が得られた一方、この取り組みを継続・発展させていくことが、本学のさらなる教育・研究の国際化には必要不可欠です。現在の海外大学との協力関係は、過去の数々のプロジェクトを通じて培われた関係の上に成り立っています。本学では一例として、21世紀COEプログラム、グローバルCOEプログラム、博士課程教育リーディングプログラム等を通じ、積極的に海外の大学や人材と交流する事業に取り組んできました。その継続的な信頼関係があったからこそ、JAやJSプログラムに理解を得ることができ、実現が可能となりました。今後は、教員個人のネットワークから構築した関係を発展させるためにも属人的な関係性に依存しない、安定したシステムづくりを進めることが求められています。

早稲田大学では教育・研究のさらなる国際化に向け、今回整備したJAやJSプログラムのノウハウを全学的に共有・展開し新たな事例を積み上げることで、普遍的なシステムとなるよう取り組みを続けていきます。また、さらに強固な連携プログラムであるコチュテルの促進や、JDの実現にもつなげていきたいと考えています。