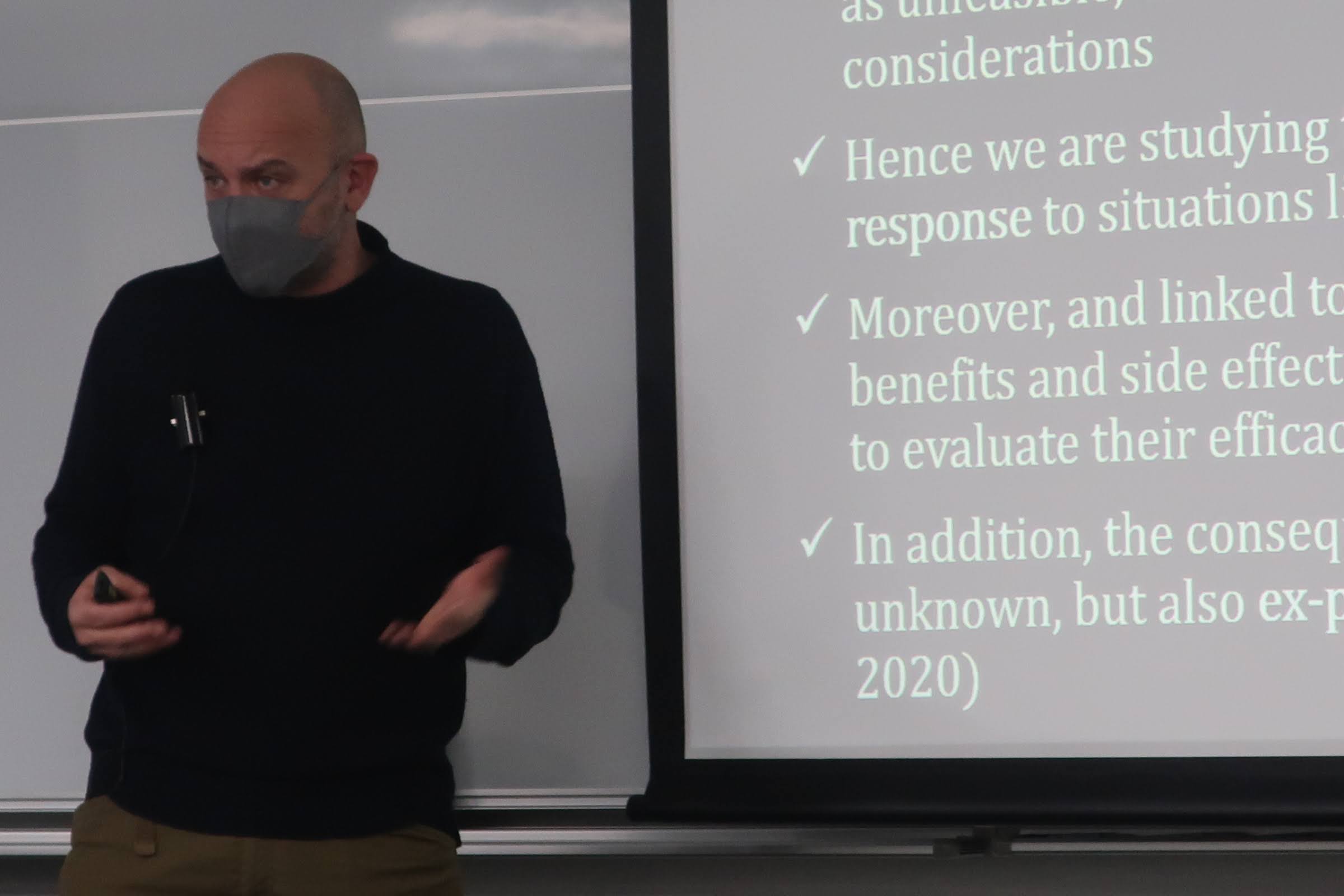

スーパーグローバル大学創成支援事業早稲田大学実証政治経済学拠点はこの事業が開始されて間もない2015年度以来、毎年ミラノ大学のLuigi Curini教授を訪問教員として招聘し、マニフェストやSNSデータをもとに計量テキスト解析の最先端のテクニックを教える”Polimetrics” の講義を開講しています。8回目となる今年は、コロナ禍でのオンライン授業を経て、3年ぶりに早稲田大学での対面授業が復活しました。授業に引き続き、学生のための特別ワークショップ、そしてセミナーが連日開催されました。

左:担当教員 政治経済学術院 日野愛郎教授 右:ミラノ大学Luigi Curini教授

Luigi Curini 教授はとても優しく誠実で、早稲田大学院生の教育のために情熱を注いてくださいました。授業は高度で、課題をこなしていくのは学生にとっても大変ですが、丁寧で熱意のある指導の下で最新のテキスト解析のテクニックを習得することができました。

2022年度冬学期

2022 “Advanced Topics in Political Science: Polimetrics – Applied Scaling & Classification Techniques” (冬学期/Winter)シラバス検索 - シラバス詳細照会 (waseda.jp)

受講レポート:政治学研究科修士課程1年 安高青海

この授業では社会科学研究で用いられる様々なテキスト分析の手法や、分析から得られる結果の解釈と検証の方法について学ぶことができます。授業の構成としてはまず前半では分析に用いられる各モデルについての説明、後半のLabパートでは先生のお手本を見ながら実際に統計言語のRでテキストを分析する、という形になっています。また、課題ではLabで使用したコードを参考にしながら自分が分析するデータに応用させて、一人で分析を行います。通常よりも短い期間(クォーター)で授業が行われ、一週間ごとに異なるモデルを扱うので授業のスピードは比較的早い方だと感じました。ただ、授業中いつでも生徒の質問を聞いて下さる先生なので、分からないことはすぐに聞くことができます。

今後受講する人へのアドバイス:

受講するにあたって、Rや他のプログラミング言語の経験がある方が良いです。「Rを学ぶ」よりも「Rで学ぶ」授業であるため、ある程度の基礎知識が必要になります。また、英語で授業が行われるのでリスニング力も必要です。授業内容は難しいかもしれませんが、テキスト分析に興味があるなら絶対に受けるべき授業の一つだと思うので、チャレンジをしてみてはいかがでしょうか。

自分が成長できた点:

テキスト分析に関してあまり知識が無い状態でスタートしましたが、この授業を通して一人でも自分が分析したいテーマに関するテキストを収集し、様々なモデルを用いて分析を進めることができるようになりました。学部時代の卒業論文では断念しましたが、修士論文ではテキスト分析を取り入れて、より充実した研究結果を発表できるように頑張ろうと思います。

January 30 特別ワークショップ

1. First part (Theory): Moving beyond the bag-of-words approach: Word Embeddings

2. Second part (Lab): How to implement Word Embeddings

政治学研究科修士課程1年 安高青海

ワークショップでは近年注目を集めているテキスト分析の手法の「Word embedding(WE)」とその一種である「GloVe (Global Vector of Words)」について学びました。以前は単語を袋に入れることを意味する「Bag-of-words」が主流の手法で、単語の順序を考慮せずに単語の出現回数に焦点を当てて分析が行われるため、文章の本来の意味が失われるケースがありました。一方で、WEはテキスト内のある単語の前後N数の単語を「窓」として、その近隣の単語同士が窓内にどのような頻度で表れるかを調べるので、単語が含むコンテキストを保つことが可能になります。

WEの「単語の意味は近隣の単語というコンテキストから知ることができる」という考えは、自分が分からない英単語の意味を推測する時のプロセスと少し類似点があるように感じました。分からない英単語がある際、その近隣の単語、文章、そして一節から得られるコンテキストをもとに意味の推測を行っています。そのため、このプロセスに近いコンセプトがテキスト分析に使われる手法の仕組みに似ていることが非常に興味深かったです。

近年注目されているWEという手法について学び、先生のお手本を見ながら実践的に身に付けることができるという、非常に貴重なワークショップでした。テキスト分析において各手法には様々な利点・欠点があるため、場面に応じて使い分けられるようになることが重要だと思いました。

January 31 セミナー

” Covid Policy Diffusion among OECD Countries: when it happened, and when it did not.”

政治学研究科修士課程2年 粕谷一貴

今回のセミナーは、早稲田大学SGU事業の一環で高度なテキスト分析の講義をわかりやすく指導する講義を長らく展開されてきたイタリア、ミラノ大学のLuigi Curini教授によって開催された。内容としてはOECDの国々において、Covid-19政策の国家間影響について実証的に検証した現在進行中のワーキングペーパーの内容に基づく。この研究の優位性は、従来であれば考察のところでとどまるような国家間の地理的な関係性について、空間計量経済学で用いられる空間ラグモデル(spatial lag model)を用いて実証的に分析している点、そしてその分析結果から、締め付けが厳しくなる影響が地理的な近接性と正に有意である一方、緩和している場合にはその有意な関係は認められなくなるという「パズル」を約2年分の日次データを用いて長期間の分析の中で検出した点にあるだろう。講演の最後には、後者の点にさらなる考察を加え、Curini教授らが検出したCovid-19の政策普及メカニズムが、環境問題の政策でも適用される場合への警鐘につなげた。すなわち、多くの国々が環境問題について対策が必要だとは考えても、各国の規制が緩い状況下では、多くの国において、自己修正的に環境問題への厳格な政策をとることは困難を伴うという現実を捉えているのではないかという見方である。もちろんワーキングペーパー段階であり、空間変数がもつ多義性やイデオロギーといった変数の複雑さの問題が残るとはいえ、まさに政治学研究としてのインプリケーションとしての理想的な研究のロールモデルであり、知的な刺激をいただく内容であった。