2022年1月、シドニー大学のM.W.Shores教授を招聘し、落語をテーマにした2つのイベントを開催しました。英語での落語公演やワークショップ、ご自身の著書や噺家に弟子入りした当時の経験談などについての講義を通し、落語に対する情熱を、実演と研究の両面から熱く語ってくださいました。講義の後に設けた質疑応答のコーナーでは、学生たちが学術的なテーマとしての落語に非常に強く興味を示し、翻訳や学問的アプローチについて多くの質問がよせられました。

Rakugo Performance, Workshop, and Lecture:Rakugo: Serious Performing Art, Amusing Research Specialty」

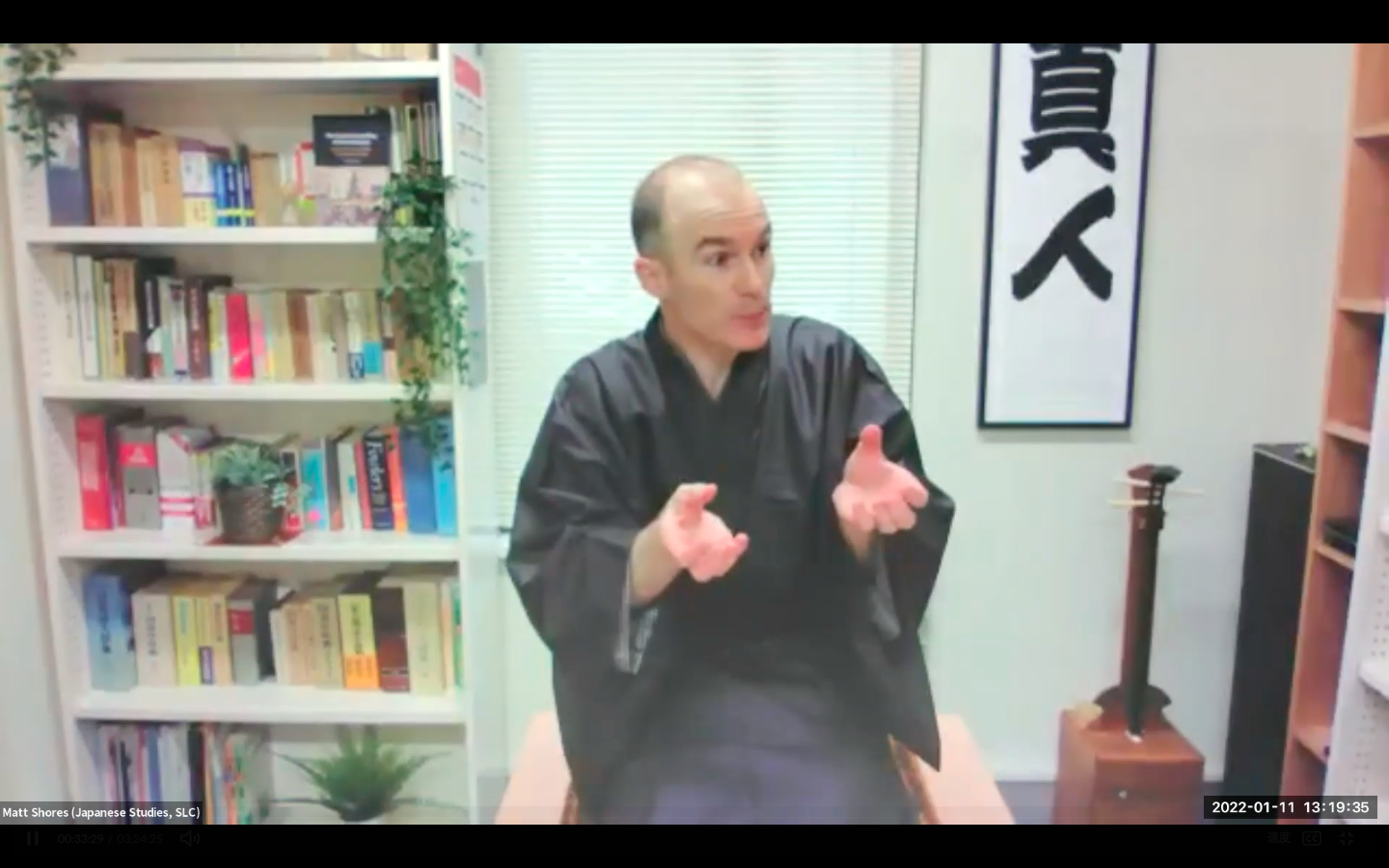

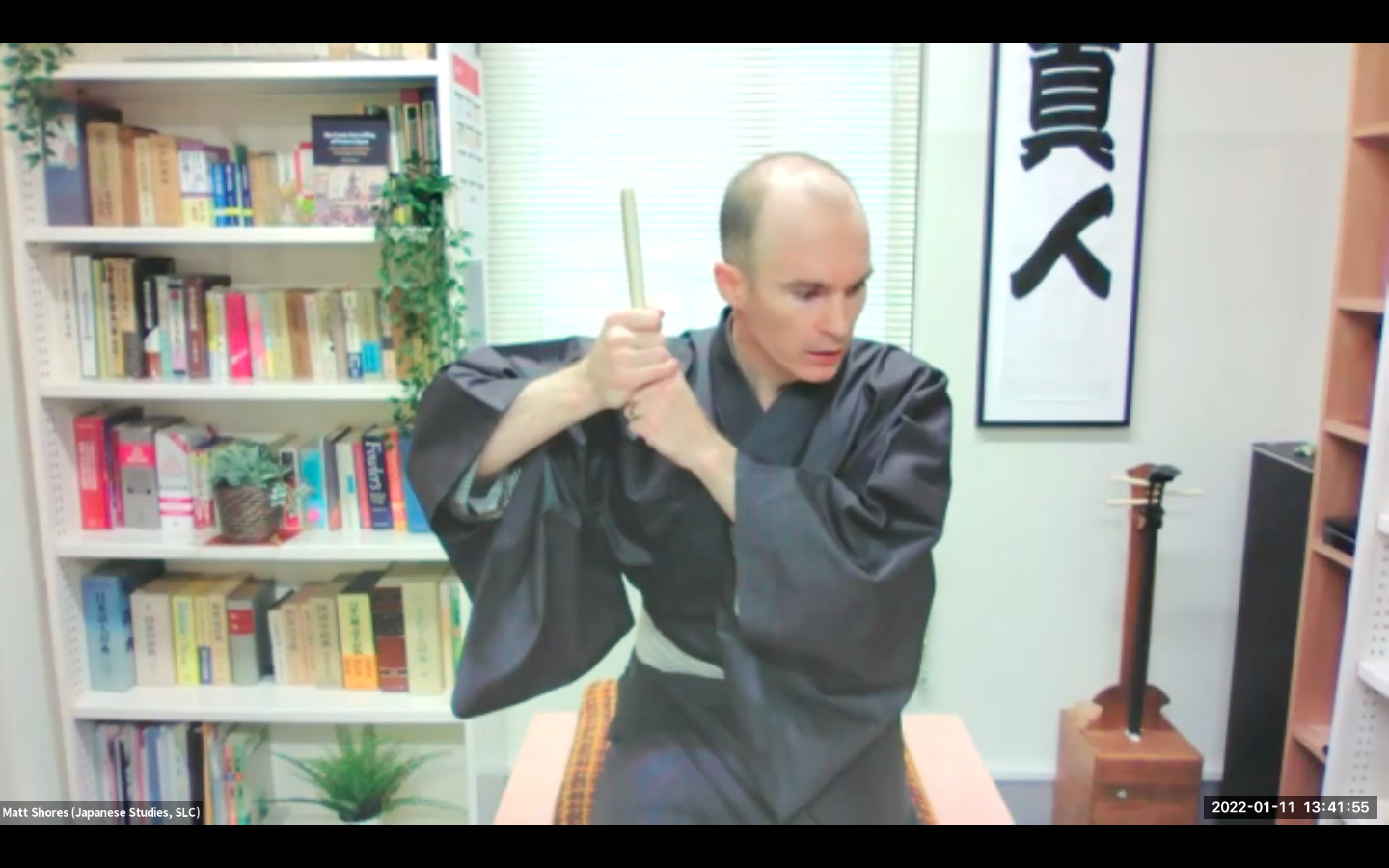

1月11日に開催された初回イベントでは、落語公演、ワークショップ、講演が行われました。まずShores教授により「商売根問」と「鷺とり」を一続きに、続いて「寝床」という流れで、三演目が披露されました。ご自分で翻訳した英語での実演でしたが、日本語特有の音、特にオノマトペ(擬声語)は日本語をそのまま使っていました。例えば雀の鳴き声の「チュンチュン」などです。これについては質疑応答の際、音は落語の重要な要素のためなるべく日本語の音を生かす翻訳にした、という説明がありました。また、落語の必須小道具である手拭いと扇子も巧みに使い、その後のワークショップでは、参加者に使い方を考えさせたり、一緒に様々な使い方の実践をしたりしました。今回のイベントは完全オンラインでしたが、参加者の落語への自然な反応が確認できるよう、カメラやマイクをなるべくオンにして参加してもらいました。その後の講演では、「その場にいる人の顔が全員見えるような小さな会場でするのが最も適している」という落語の共通認識を指摘しました。落語は、同じ空間を生で体感する演者と聴衆の共同作業によって作られる一期一会の演芸なのです。

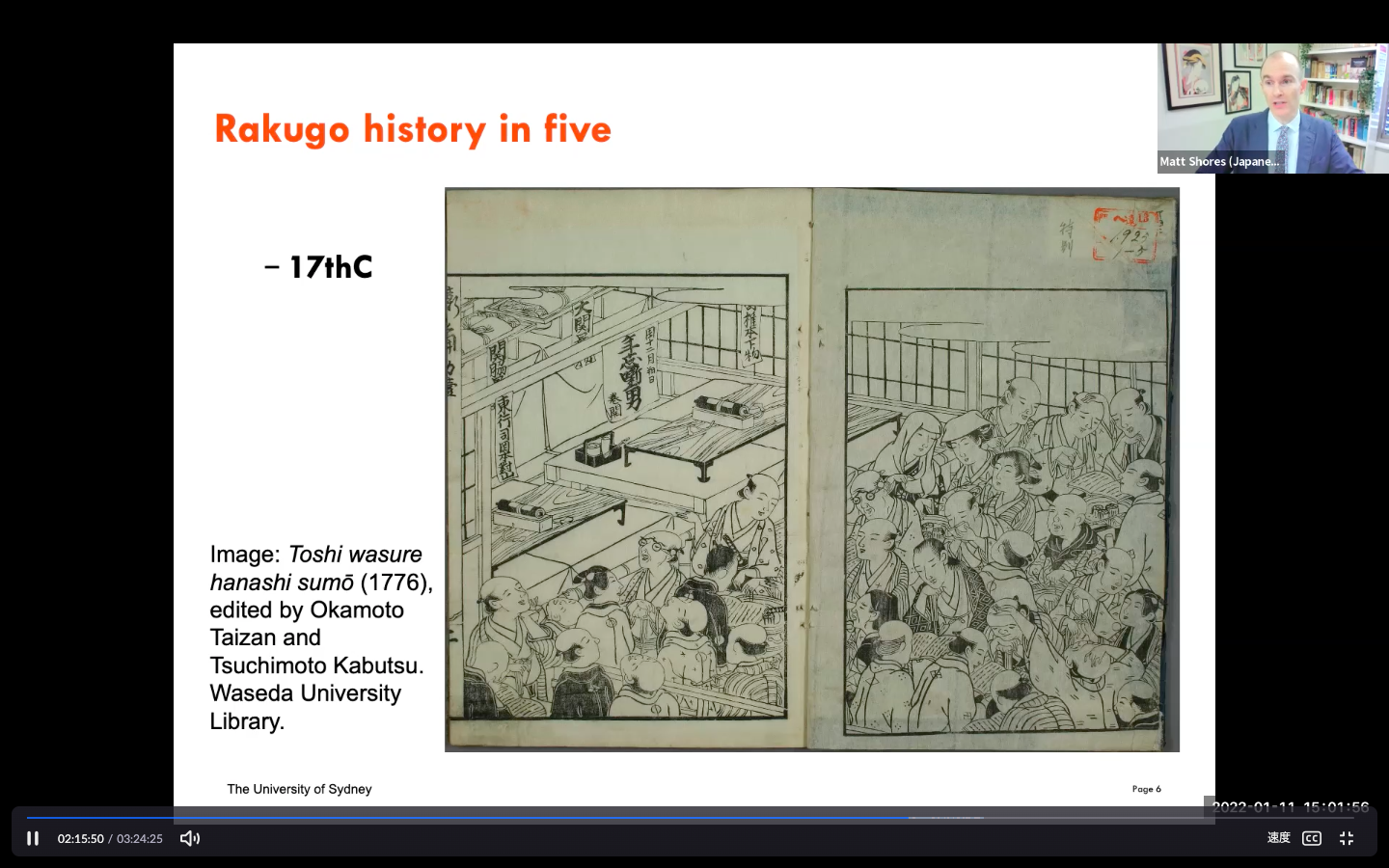

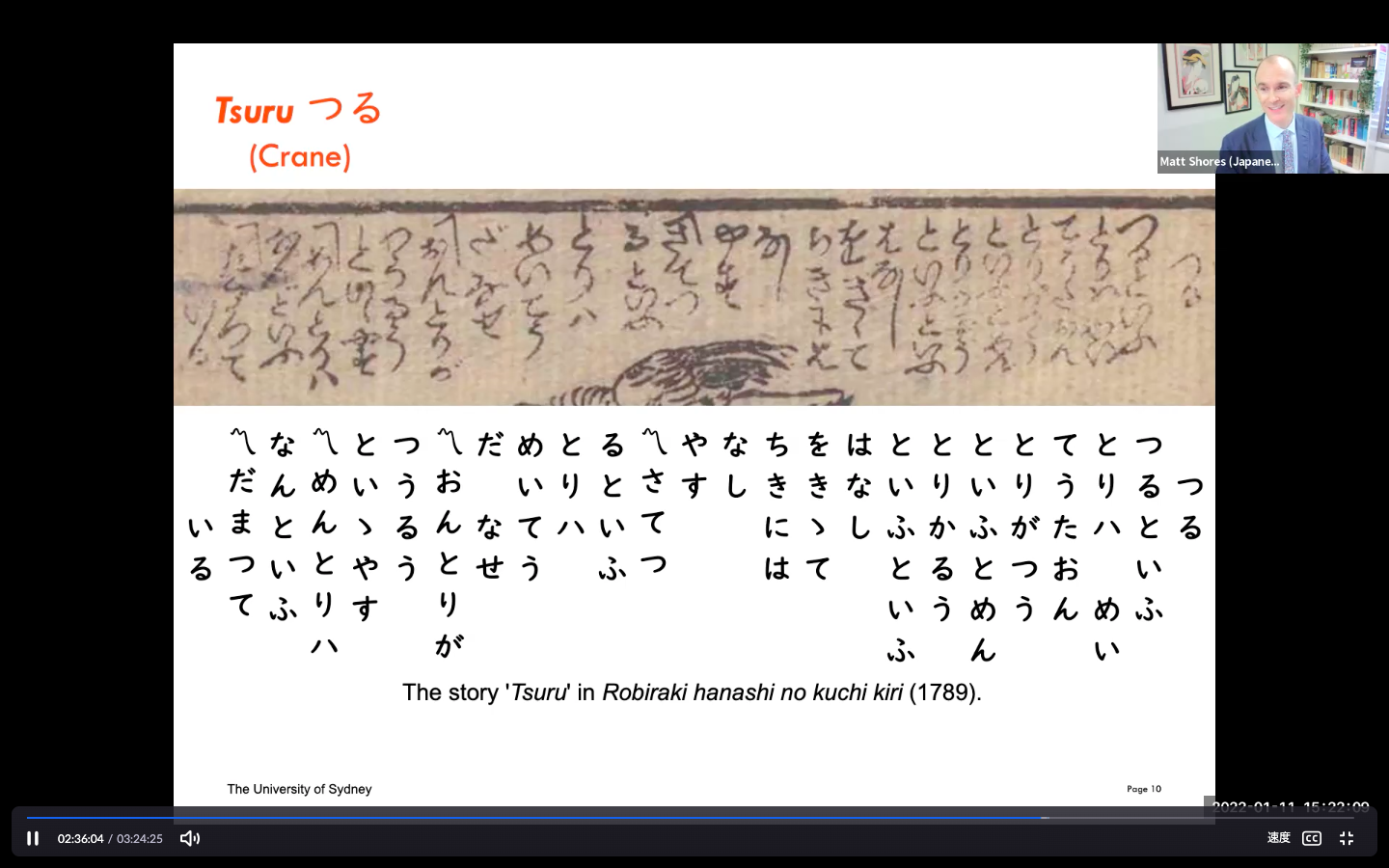

11日のイベントの最後の講演では落語の歴史を紹介し、過去数世紀にわたる発展の歩みや日本文化と文学への貢献について話しました。落語には典型的なパターンやテーマがあり、類型的な人物像をもつ決まった登場人物が出てきます。また、落語の演目には正式な台本は存在せず、演者は何度も足を運ぶ観客も楽しめるよう、新しい「落ち」を加えるなどして常に部分的に改定を加えるため、どの噺にも複数のバリエーションが存在します。噺によって様々な目的がありますが、共通の目的はエンターテイメント(娯楽)です。時に、噺の重要な一部分として教訓や教育的議論が含まれるものもありますが、その多くは道具の一つのようなもので、最終的には人を楽しませるために作られています。演目のほとんどは、マクラ、本題、落ちで構成されています。本講演で教授は、当日披露した落語以外のいくつかの噺を例に挙げ、落語の噺がいかにして当時の観客にとって娯楽であると共に知識の源でもあったのかを説明しました。最後に落語の特性や受容、学術研究の題材としての可能性などに触れ、講演をしめくくりました。

Lecture: The Comic Storytelling of Western Japan—that ‘other’ rakugo

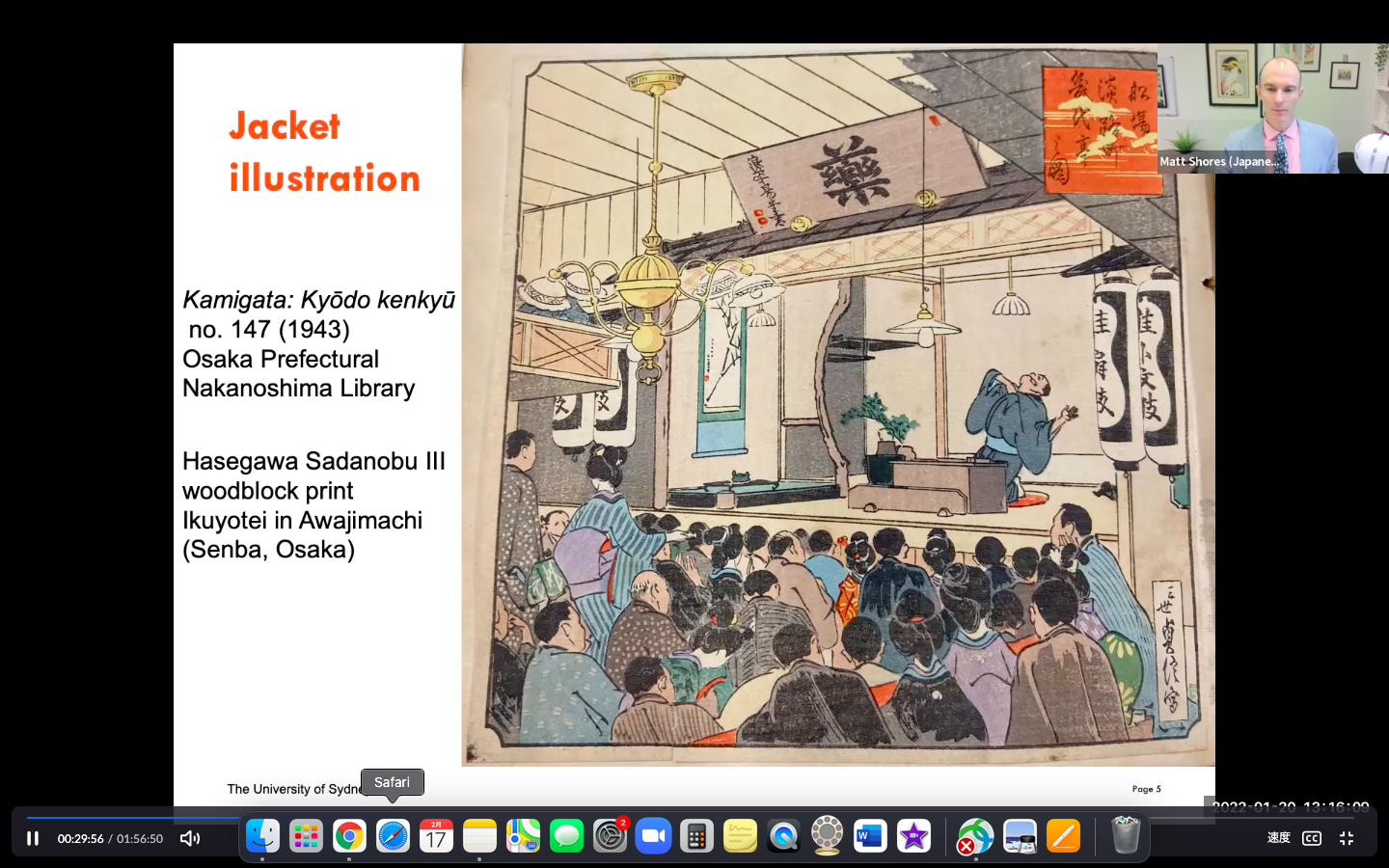

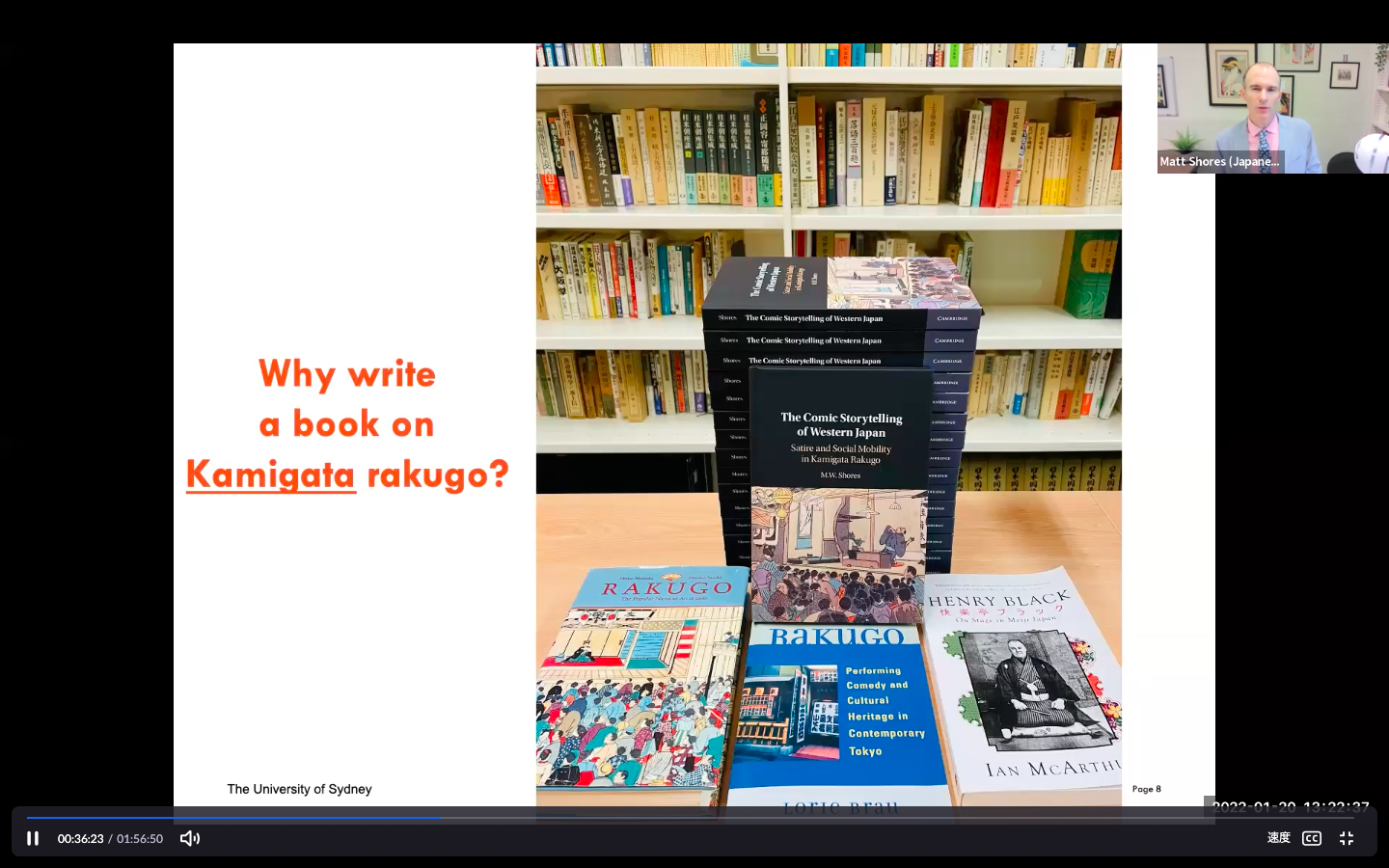

1月20日に開催された2回目のイベントは、著書『The Comic Storytelling of Western Japan』に基づいた講演(ブックトーク)でした。まず、表紙に採用した木版画作品を取り上げながら、落語のパフォーマンス的な側面、観客の反応など、基本的な情報の説明をしました。また、落語の歴史を遠くまで遡るかわりに、むしろ落語は比較的新しい生きた演芸であるということを強調しました。落語は固定された「伝統芸能」ではなく進化を続ける芸術であり、現在の落語の形は150年ほど前にしか遡りません。落語は、変化し続けるというその柔軟性によってたくさんの観客やファンを魅了し、繁栄し続けることができたのです。次に『The Comic Storytelling of Western Japan』の執筆動機の説明がありました。

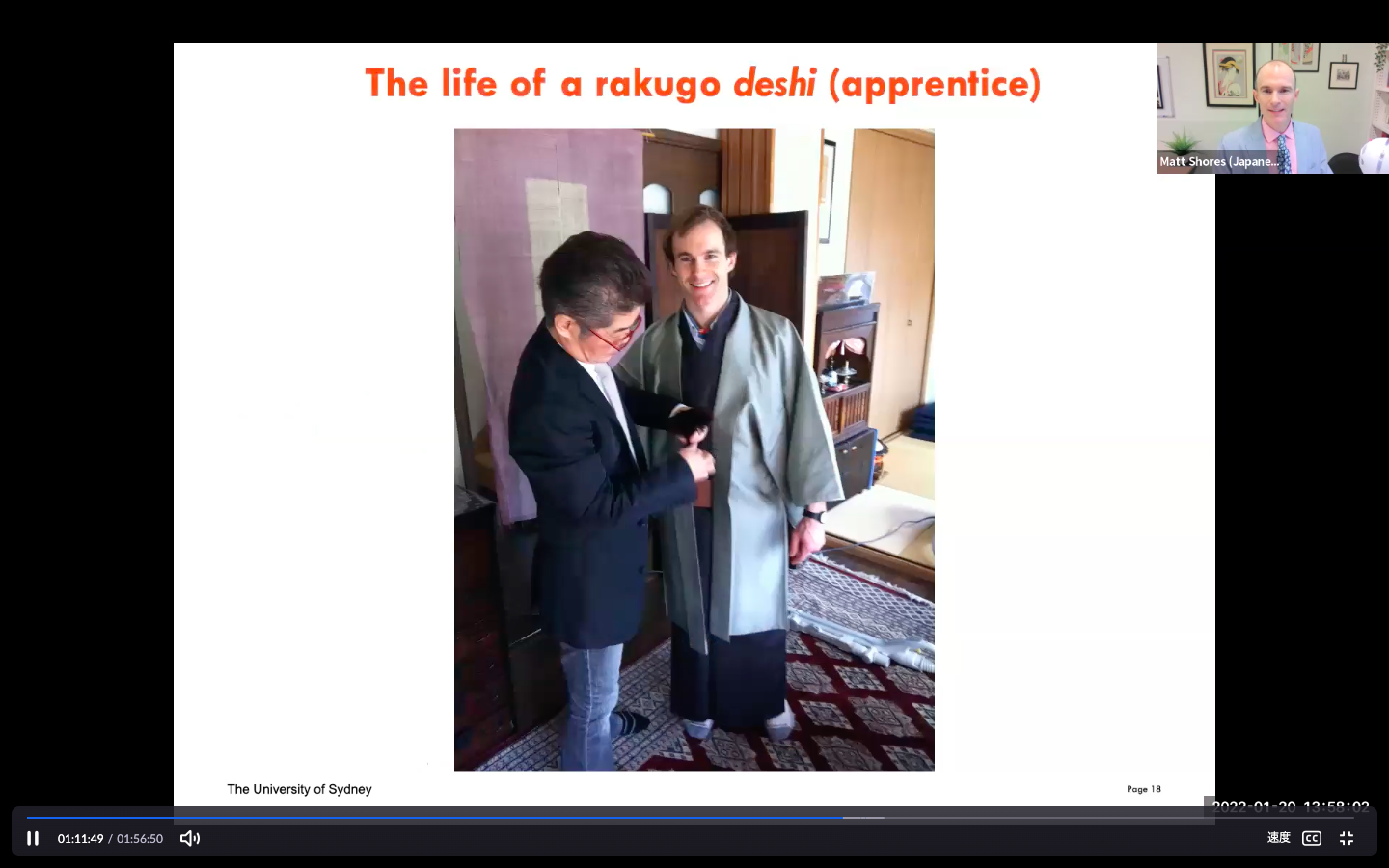

これまでの英語による落語研究は東京中心で、上方落語には触れられていませんが、東京落語のみで落語全てを語ることはできません。そこで著書では上方落語を中心に、日本文化を具体的に体現する芸能ジャンルとしての落語の重要性を論じました。その中で、口承芸能、文学、文化の体現としての落語の魅力について情熱的に語りました。また、上方落語独特の視覚聴覚的特徴といった上演スタイルの違いについても説明しました。続いて落語の文学的側面にも触れ、商人を中心に描いた内容やリアリズムの表現、当時の身分制度の反映、登場人物の特徴などについても話しました。また、二人の師匠の元で修行した自分の弟子時代の体験から、落語演者として内部の視点で見た舞台裏、弟子としての1日のスケジュール、師匠との関係などについての話もありました。落語のこのような伝統的な側面を紹介する中で、日本文化への自身の独特のアプローチを懐かしく振り返り、落語に対する情熱の源になったユニークな経験に対する謝意も表していました。最後に、上方落語を日本文学・文化の学術的研究の中に加えることを目的としたこの本は、見過ごされがちな作品や文化現象をどのように分析し論ずるかの一つの例であり、今後も、上方落語のように従来見過ごされてきた重要な芸術の研究の発展を期待するというメッセージで講演を締めくくりました。

両イベントの質疑応答では、参加学生たちから、研究や落語の翻訳、英語で研究する方法について等の積極的な質問がありました。これに対して教授は、学術研究や落語の噺のさらなる例や詳細を紹介しながら丁寧かつ熱心に回答しました。若い世代の研究者や学部生、大学院生にとって大きな刺激と励みとなる内容でした。最後に、文学としての落語や5つの噺の翻訳を含む新刊の詳細を紹介し、2回に渡るオンライン落語イベントは盛況の内に幕を閉じました。

開催概要

Online Rakugo Performance, Workshop, and Lecture: Rakugo: Serious Performing Art, Amusing Research Specialty

- 日時:2022年1月11日(火曜日)13:00~16:00 (JST)

- 使用言語:英語 ただし、質疑応答は、英語・日本語

- 講師:Dr. M. W. Shores

- 開催方式:Zoom Meeting

- 参加:学生/教員/一般

- 参加費:無料

Online Lecture: The Comic Storytelling of Western Japan—that ‘other’ rakugo

- 日時:2022年1月20日(木曜日)13:00~14:30 (JST)

- 使用言語:英語 ただし、質疑応答は、英語・日本語

- 講師:Dr. M. W. Shores

- 開催方式:Zoom Meeting

- 参加:学生/教員/一般

- 参加費:無料