本講演会は本学高等研究所研究プロジェクト「人新世と人文学:Humanities in the Anthropocene」セミナーシリーズ第1回公開講演として企画され、欧米からの参加者も交えオンライン形式により開催されました。

講演会冒頭で、同プロジェクトリーダーである本学文学学術院教授(高等研究所副所長)山本聡美氏による主旨説明の後、ハーバード大学教授のユキオ・リピット氏(日本美術史)に、人新世やエコクリティシズム、そして環境美術史に関する米国の研究動向や今後の可能性に関するスピーチをしていただき、その後、大西健夫氏にご登壇いただきました。

|

|

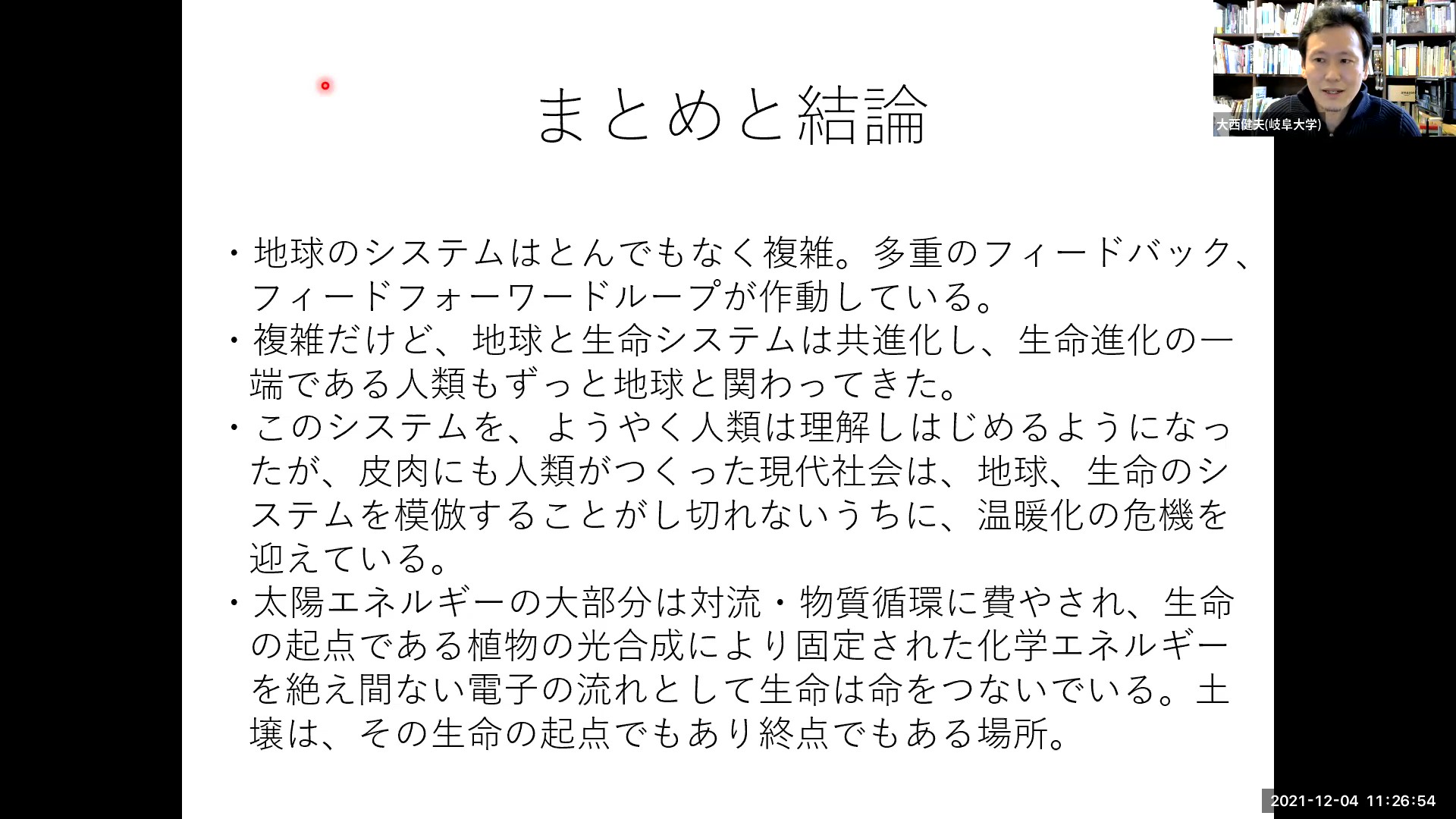

講演者である大西氏は水文学、土壌物理学、生物地球化学、灌漑排水学の研究者です。一方、40名程の参加者は、主に人文学(美術史、文学、歴史、建築史、哲学等)を専門としている研究者や学生で構成されており、文理融合の学際的な公開講座となりました。講演では、水・土・人が織りなす循環のダイナミズムに基づく環境の変化は、一般に人新世のはじまりとされる産業革命(18世紀)よりもはるかに前から起こってきているという観点から、人新世に関わる最近の研究動向を紹介してくださいました。大西氏は、『地球を旅する水のはなし』『地球がうみだす土のはなし』(いずれも福音館書店、前者は水文・水資源学会学術出版賞受賞)など、研究成果を一般に分かりやすく解説した書籍の刊行にも携わっておられます。今回の講演でも、複雑系科学や非線形力学についてお椀の中の味噌汁の対流を例に挙げて説明するなど工夫を凝らしてくださり、次の6つのパートで構成された講演内容は大変理解しやすく刺激的なものでした。

(1) 人新世をどう捉えるか

(2) 対流(循環)現象にみる複雑系の本質

(3) 地球史概観―CO2濃度の自律的調節機構―

(4) 生命活動は電子の流れ

(5) 地球史における水と人

(6) 地球史における土と人

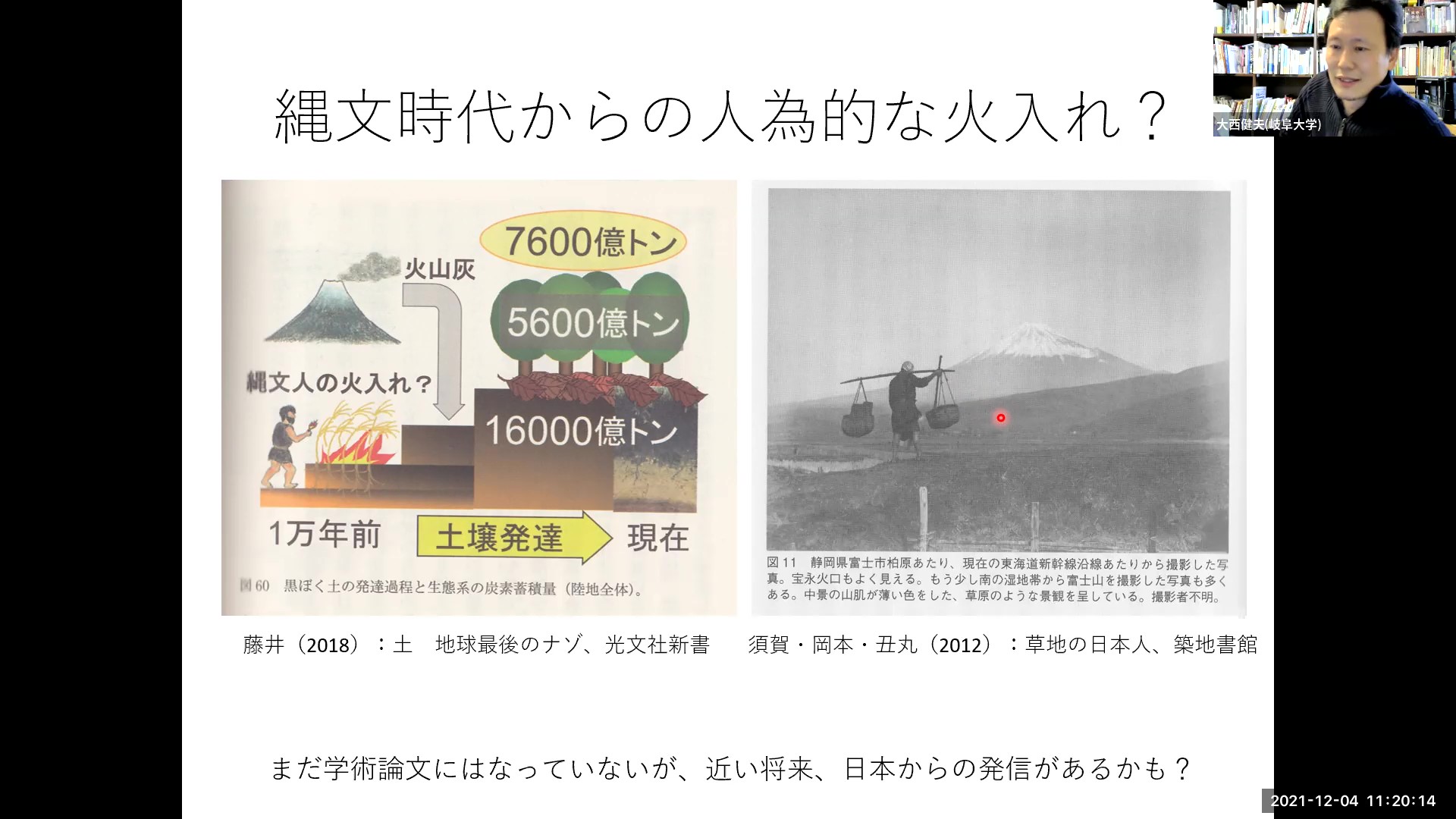

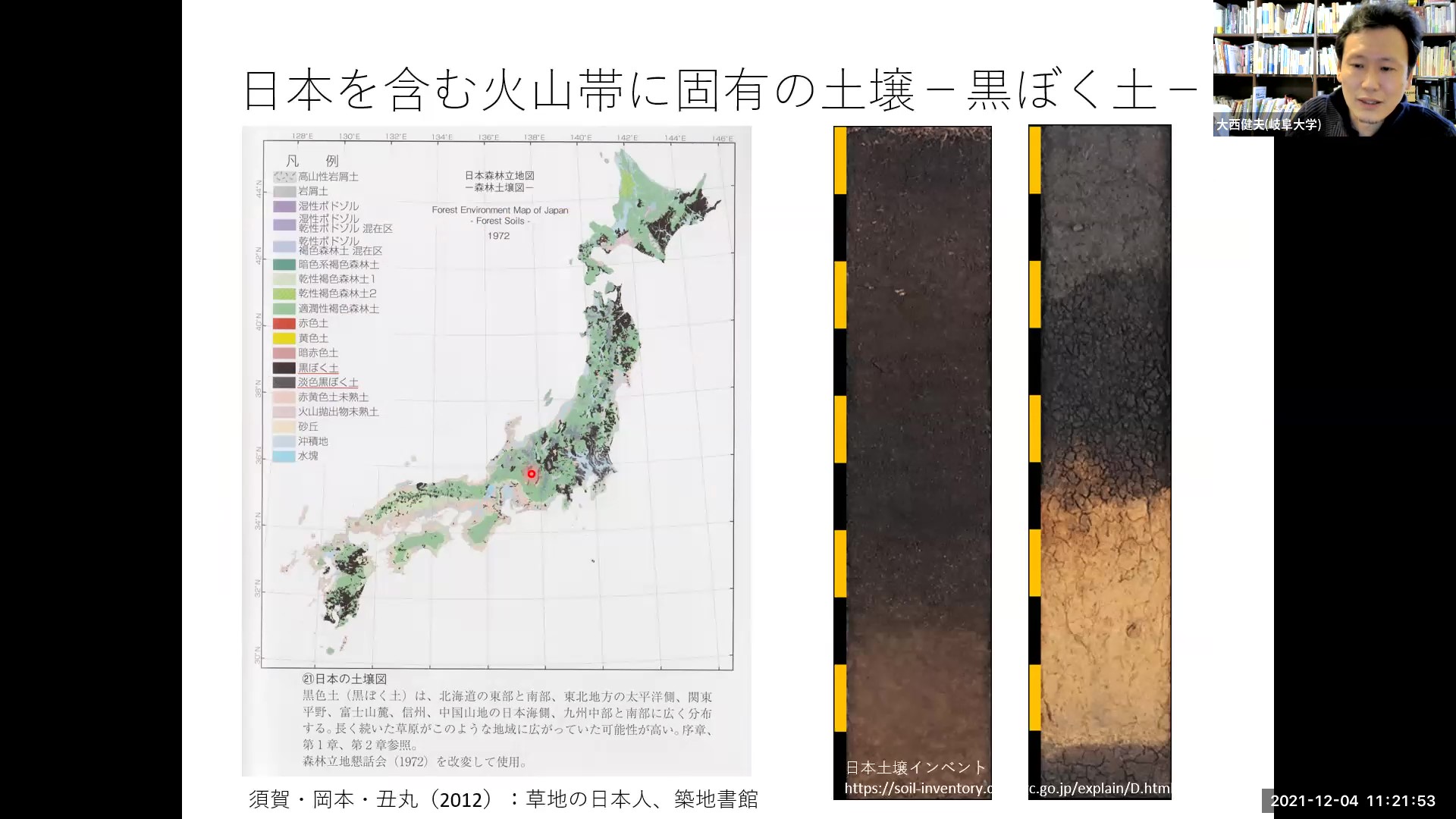

講演終了後は、30分を予定していたディスカッションパートを延長して活発な質問が寄せられました。特に、水田から「電気」を収穫する田んぼ発電に関する近年の研究や、縄文時代からの人為的な火入れの痕跡をうかがわせる日本の土壌特性に関する話題は、日本や中国の古代神話、文学、美術の主題とも関わり、人文系の参加者の発想も豊かに広がりました。また、参加者から、歴史を捉える際に「非線形の思考」が重要なのではないかという発言もあり、自然科学における思考のモデルが人文科学にも様々な形で応用可能であることを再認識する機会となりました。

|

|

なお、本セミナーシリーズでは、第2回講演会を2022年2月5日(土)に予定しており、獨協大学国際教養学部・特任准教授の鴈野佳世子氏による「古典絵画の基盤―技法材料、流通、使用」として、日本の古典絵画をとりまく環境について取り上げます。

イベント概要

日 時

2021年12月4日(土)10:00~12:00

会 場

Zoomによるオンライン開催

プログラム

10:00~10:10 開会挨拶

10:10~11:10 講演「地球史における水・土・人の循環」(大西健夫)

11:10~11:15 休憩

11:15~11:55 質疑応答・討議 *司会:山本聡美(早稲田大学文学学術院 教授)

対 象

教員・研究者・大学院生・一般

主 催

早稲田大学 高等研究所

共 催

早稲田大学 SGU国際日本学拠点

総合人文科学研究センター 角田柳作記念国際日本学研究所

早稲田大学 美術史学会

助 成

公益財団法人三菱財団2020年度助成(人文科学:202020034「中世日本の環境と美術」)