- Featured Article

新たな領域を切り拓く研究者たち(2)

早稲田大学PI飛躍プログラム 2025年度支援対象者の研究内容

Fri 30 May 25

早稲田大学PI飛躍プログラム 2025年度支援対象者の研究内容

Fri 30 May 25

新たな領域を切り拓く、気鋭の研究者たち

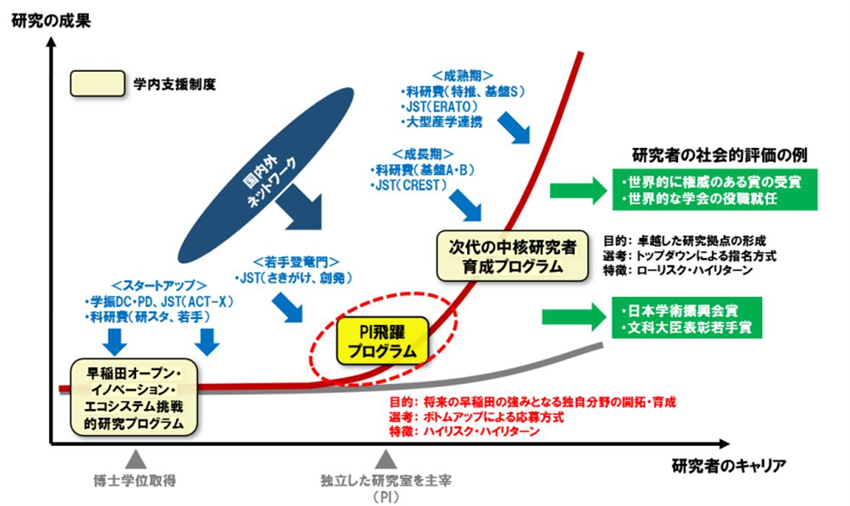

早稲田大学では、独立した研究室を主宰する研究者(Principal Investigator/以下PI)を支援する「PI飛躍プログラム」を設置しています。4回目となる2025年度の公募では、13名の研究者より申請があり、4名が採択されました。本シリーズでは4回にわたり、普遍的な知や社会的な価値を創造し、未来へと挑みつづける、それぞれの採択者の研究活動を紹介します。

人間に共通する言語理解のメカニズムを

バイリンガル認知の解析から解き明かす

国際学術院 中村智栄准教授

国際学術院 中村智栄准教授 撮影場所:西早稲田キャンパス

国際学術院の中村智栄准教授は、心理言語学が専門。人間が母語や第二言語を習得する際の、“文処理”というメカニズムを検証している。

「人間が読んだり聞いたりしながら、言葉の意味を理解するのは、一見当たり前のようで謎に満ちた現象です。日常的な言語理解の背景に潜む、認知のメカニズムを解明するのが、私の研究テーマです。特にバイリンガル認知にアプローチしており、子どもが複雑な言語体系を獲得できる理由、成人の外国語習得が困難な原因、言語理解における言葉と思考の関係性などを解明したいと考えています」

この領域を掘り下げるには、英語・日本語のバイリンガルを対象にした研究が有効だ。PI飛躍プログラムに採択された研究では、早稲田大学の国際教養学部をフィールドにするという。

「バイリンガル研究の中心は、欧州や米国です。しかし英語・スペイン語、英語・フランス語のように、類似した言語を対象にする場合、特定の認知プロセスが明らかになったとしても、それが言語の類似性に起因しているのか、バイリンガル特有の言語処理から派生しているのか、区別がつかないケースが生じます。この点において、英語・日本語のように、類型が異なる言語ペアのバイリンガルを対象がすることは有効ですが、被験者の確保が困難です。両言語のバイリンガルが集まる早稲田大学の国際教養学部という環境を最大限生かし、異なる言語間における情報共有・処理のメカニズムなどを分析するのが、PI飛躍プログラムの研究課題となります」

中村准教授の実験設備

研究課題に対し、中村准教授はさまざまなアプローチ方法を試みている。その一つが、曖昧文だ。

「例えば、『Where did Lizzie tell someone that she was going to catch butterflies?(どこでリジーは蝶々を捕まえると言ったのですか?)』という文で聞かれている対象は、『蝶々を捕まえた場所』か『そのことを言った場所』なのかが曖昧です。曖昧性は英語・日本語の両方に存在しますが、語順([Where/どこで]とその指示対象の距離)は異なります。この曖昧文を、バイリンガルが脳内でどのような処理しているのかを分析すれば、『曖昧文の理解をどのように行なっているのか』、『純粋に[Where/どこで]からの距離で判断しているのか』もしくは『各言語特有の文構造が頭の中に備わっているのか』が明らかになります。さらにバイリンガルとモノリンガル、英語母語話者と日本語母語話者における処理メカニズムを比較することで、人間の言語全体の文理解プロセスが明らかになるでしょう」

アイトラッキングの分析画面。曖昧文を認識しながら画像を見ると、関係のない画像を除外し、判断に迷う画像を往復した上で、正しいと判断した画像に視点が集まるなど、脳内の処理を時系列で観測できる

実験で具体的に用いられるのは、視線計測(アイトラッキング)や脳波計測だ。例えば先述の例文とそれに関連する画像を見せ、視線の動きをマッピングすることで、被験者の文理解を分析できる。また、脳波計測を行うことで、文の意味や構造が予測と異なる際に脳が示す反応や、理解プロセスが時間と共にどのように展開していくかを捉えることも可能だ。

「最終的には、実験データをもとに文理解や学習メカニズムを抽象化し、包括的に説明可能な数理モデルを構築したいです。人間全体に共通する言語理解の処理プロセスを解明できれば、言語教育や学習システムに応用できる方法論を提示できるでしょう。またAIにおける言語理解の向上など、テクノロジー領域でも貢献できると考えています」

脳波計測の様子。脳が文を理解する際の詳細な処理プロセスを、ミリ秒単位という非常に細かい時間の流れで捉えることができる

中村准教授の研究領域は、実験データの総量が重要になる。今後、PI飛躍プログラムのバックアップをどのように活用していくのだろうか。

「データ量の増加に向け望ましいのは、視線計測と脳波計測を同時に行うことです。現在は実験設備が別の場所にあるため、PI飛躍プログラムを通じて統合できる環境を整備したいと思います。加えて、機材の拡充やアシスタントの雇用、ワークショップ開催のための費用にも資金を補填することで、研究の精度を大幅に向上させたいです」

PIのニーズに沿った

テーラーメード型の支援プログラム

今回、4名の若手研究者が採択されたPI飛躍プログラムは、早稲田大学が2022年に新設した制度だ。PIの研究内容は独創的であるがゆえに、必要となる支援の形もそれぞれ異なる。それぞれのニーズに対し適切な支援をテーラーメード型で受けられることが、同プログラム最大の特徴といえるだろう。

研究者の成長モデルと本プログラムの位置づけ(イメージ)

(学内の方はこちらへ ⇒ https://waseda-research-portal.jp/research-fund/early-stage-pi/)

プログラムの対象は、博士学位取得後15年以内が原則。採択されると、研究環境整備などに充てることを想定した研究促進費が助成され、他の研究費との相乗効果を発揮できる。また、アドバイザー数名から成るチームにより、国内外の研究ネットワークの拡大、国際共同研究の企画・提案など、さまざまなアドバイスを得ることも可能に。さらに、本学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクションURA*による、大型の外部研究資金獲得、産学連携の推進などに向けた伴走支援などサポートも受けられる。

採択された4名の研究者は、今後どのような成果を育んでいくのだろうか。それぞれの活動に期待したい。