- Featured Article

未来への礎を築く研究者たち

早稲田大学PI飛躍プログラム 2024年度支援対象者の研究内容

Wed 10 Apr 24

早稲田大学PI飛躍プログラム 2024年度支援対象者の研究内容

Wed 10 Apr 24

未来への礎を築く、独創的で気鋭の研究者たち

早稲田大学では、独立した研究室を主宰する研究者(Principal Investigator/以下PI)を支援する「PI飛躍プログラム」を設置しています。3回目となる2024年度の公募では、15名の研究者より申請があり、3名が採択されました。本記事では、普遍的な知や社会的な価値を創造し、未来へと挑みつづける3名の研究活動を紹介します。

生体材料とデバイスの融合で

神経伝達のメカニズムに迫る

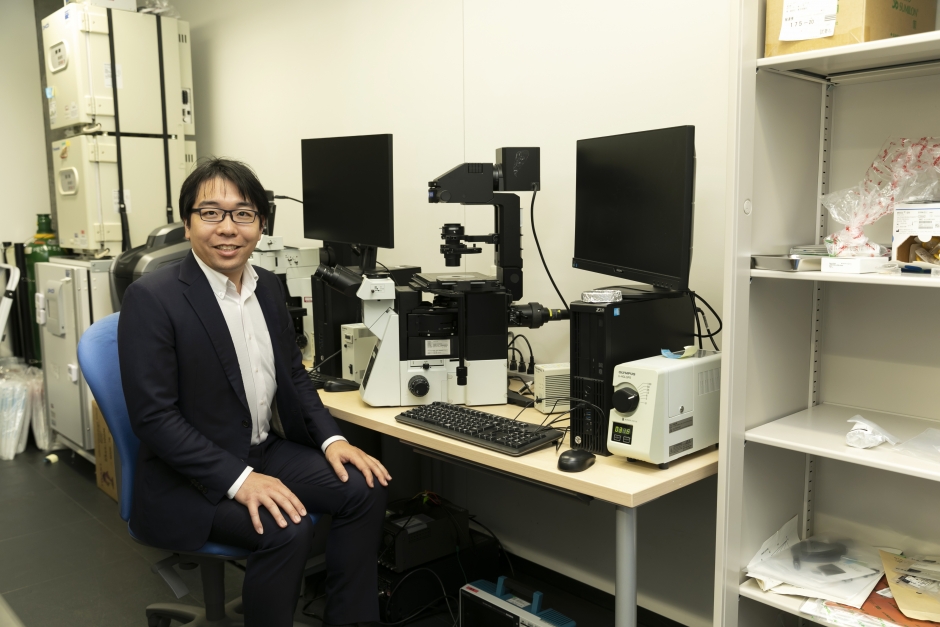

理工学術院 森本雄矢准教授

理工学術院 森本雄矢准教授 撮影場所:西早稲田キャンパス

1人目の採択者は、理工学術院の森本雄矢准教授。マイクロ工学を専門に、医療やライフサイエンスにアプローチする、新たな領域のPIだ。

「再生医療の進展により、ヒトの体外で組織や臓器を作る技術が発達しています。私はそれら培養由来の生体材料を、人工物であるデバイスと融合させることにアプローチしてきました。これまで、筋肉で動くロボット、組織機能を解析する臓器チップなどの創出に、世界に先駆けて成功しています。この“バイオハイブリッドシステム”の領域を、生物、電気、機械工学などさまざまな分野を融合させながら切り開いていくことが、研究活動の目的です」

森本准教授と東京大学大学院情報理工学系研究科の竹内昌治教授らによる研究グループが開発した、培養骨格筋組織の収縮運動によって動く二足歩行バイオハイブリッドロボット

今回PI飛躍プログラムに採択された研究活動は、「筋収縮運動の定量的理解を可能にする運動解析モデルの創出」。デバイスとつながる筋肉に、さらに神経組織を結合させることで、実際の人体を使うことなく高精度な研究を実現することを目指している。

「筋収縮で動くロボットでは、既にダンベルをつけてトレーニングをすることが可能です。ただし実際の生体材料は筋肉のみ。機器の電気刺激で動かしている仕組みにとどまっています。そこに神経をつければ、脳、神経、筋肉がどのように作用し合い、情報を伝達しているかを、体外で再現することができるでしょう。すると例えば、老化に伴う運動機能低下のメカニズムを、的確に把握できるようになります。年配のご父母が小学校の運動会で転んでしまうような、意図した運動と実際の運動がずれる現象は、多くの現代人が抱える課題。創薬や治療、リハビリへの応用を通じ、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)の予防などに役立てられると考えています」

ヒトiPS細胞由来の心筋組織

未解明の部分が多い神経系の領域では、ラットなど動物実験が創薬のプロセスを担っている。しかし種が異なれば薬の作用も変化するなど、課題が多いのも事実だ。森本准教授のバイオハイブリッドシステムを活用すれば、実際の人体に近い装置を生命外の環境で再現できる。近年は再生医療によって高齢者由来のヒトiPS細胞も入手できるようになっていることから、日々研究は前進している。しかし障壁も多い。

「この研究は、経済的な障壁をクリアしなければ成り立ちません。細胞や培養液の購入費は高額で、次々と実験を行うわけにはいかないからです。PI飛躍プログラムの採択により、研究促進費を充てられることは、大幅な加速につながるでしょう。また、研究室運営の人件費、研究室に所属する学部生の旅費など、直接的な研究費ではない予算も拡充させられます。後続育成やチームの強化にもつなげたいですね」

2023年4月より早稲田大学へと移った森本准教授は、人的ネットワークの充実という点においても、PI飛躍プログラムに期待している。

「異分野融合研究が私の強みの一つなので、特にスポーツや人文社会系、TWIns(先端生命医科学センター)の研究者とつながりを持ちたいと考えています。他の先生との共同研究では、ミニマムで始動し、成果が出たら研究費を獲得して本格化させるのが基本。初動の費用にPI飛躍プログラムを活用することで、コラボレーションの幅も広がると思います」

限りなくヒトに近い装置の実現には時間を要するが、汎用性は高い。将来的には社会の多くのシーンで技術が応用されると、森本准教授は考えている。

「ALS(筋萎縮性側索硬化症)のような難病は、発症原因も治療法も解明されていません。しかし患者さん由来の細胞はあるので、体外での分析は可能なはず。発症時の機能の変化を神経と筋肉の関係から分析できれば、予防や治療へ前進すると考えています。また、ヒト以外の組織もデバイスとの融合が可能であり、ウシの筋組織である培養肉など近年注目されている医療以外への用途にも応用可能です。まだまだスタートしたばかりですが、バイオと工学、その他さまざまな視点から、社会貢献につなげていきたいですね」

インキュベーターと呼ばれる、細胞を培養するための装置

AIの感情分析を深化させ

置き去りにされた心理を救う

国際学術院 オーマン エミリー講師(専任)

国際学術院 オーマン エミリー講師 撮影場所:早稲田キャンパス

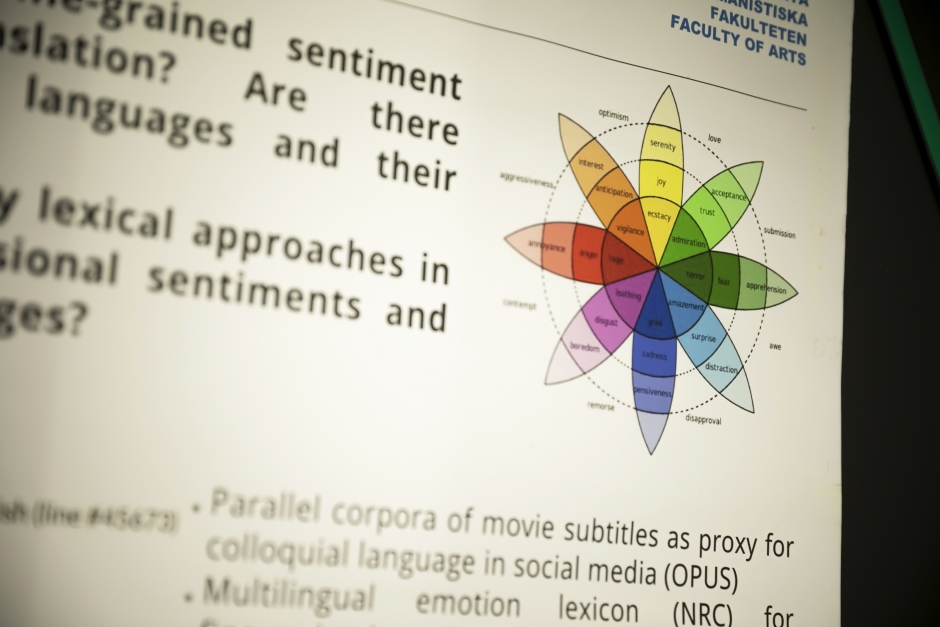

国際学術院のオーマン エミリー氏は、プログラミングの授業で「WASEDA e-Teaching Award 大賞」を受賞するなど、教育面でも実績のある講師だ。コンピューティングの領域から人間の感情分析にアプローチしており、「応用研究における感情検出のための文脈的単語埋め込み」というプロジェクトで、PI飛躍プログラムに採択された。

「デジタルテキストを用いた感情分析は、コンピュータやインターネットのユーザーの心理を、肯定的、否定的と分析する技術です。機械学習を用いることで、SNSやChatGPT、企業や行政機関のチャットボットが発達してきました。しかし実際の人間の感情は、肯定と否定といった単純なものではありません。幸せ、怒り、悲しみなど、より細分化された感情分析を実現すべく、研究を進めています」

AIの領域は、LLM(Large language Models:大規模言語モデル)の登場により飛躍的な進化を遂げている。そうしたモデルを駆使し、デジタル・ヒューマニティーズという領域に取り組むのが、オーマン エミリー氏のアプローチだ。

「情報学と人文学の融合であるデジタル・ヒューマニティーズは、哲学や歴史、言語学などとコンピューティングを組み合わせる手法。私は主に文学を対象に、学内の文学研究者と連携しながら、言語による感情表現を分析しています。膨大な作品群から多彩な文学表現を抽出し、AIのデータセットをアップデートできれば、精緻な感情検出が実現するはずです。同時に文学研究も前進するでしょう。現在、社会にはさまざまなデータセットが存在しますが、複数のモデルを統合しながら、トレーニングにより自動で進化されるシステムを構築することが、私が目指すところです」

オーマン エミリー氏が用いる感情の分類図

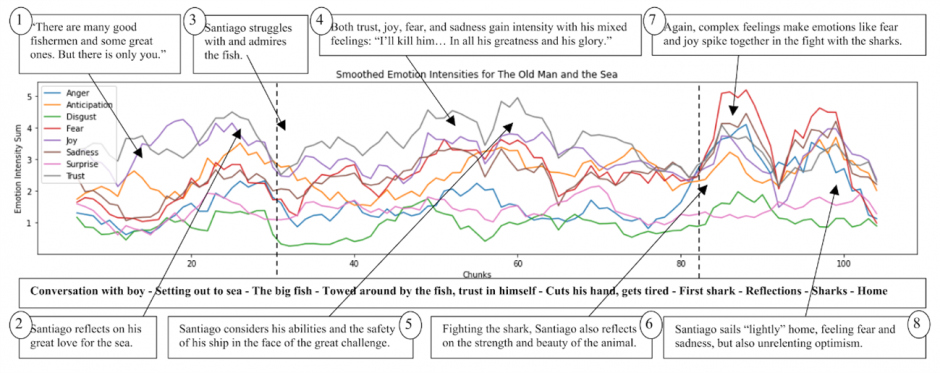

アーネスト・ヘミングウェイの『老人と海』を対象にした感情分析。シーンごとに各感情の強度が示される

Emily Ohman, Yuri Bizzoni, Pascale Feldkamp Moreira, and Kristoffer Nielbo. 2024. EmotionArcs: Emotion Arcs for 9,000 Literary Texts. In Proceedings of the 8th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature (LaTeCH-CLfL 2024), pages 51–66, St. Julians, Malta. Association for Computational Linguistics.

感情分析の技術水準が進化することは、さまざまな社会課題の解決につながるだろう。例えば現在、自殺に迷うインターネットユーザーが危険なワードを入力した際、プロバイダー側が回避を促す情報を提供する例が見られる。その検出ワードが、AIにより更に正確になるイメージだ。ヘイトスピーチや誹謗中傷といった問題、企業のマーケティングやチャットボットの最適化にもつながると、オーマン エミリー氏は考えている。

「私はヘルシンキ大学から早稲田大学に移りましたが、ヨーロッパではAI研究においても倫理面での法規制が徐々に厳しくなってきており、日本のほうが自分にとって思うような研究ができる環境だと考えています。しかしLLMが急成長している今、研究の歩みを進めなければ、インターネットを取り巻く課題が解決される日が来ません。人文社会系の研究者も豊富な早稲田大学は、デジタル・ヒューマニティーズをアップデートさせるのに適した環境だと考えています」

日本での活動により可能性を探る、オーマン エミリー氏。PI飛躍プログラムは、どのような形で研究を加速させるのだろうか。

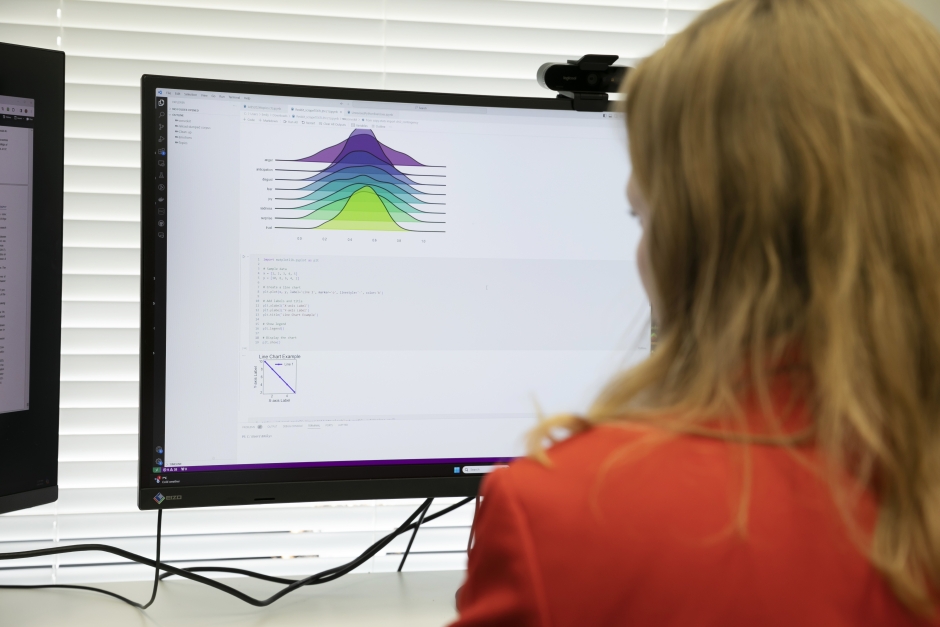

「さまざまなアドバイスに乗ってもらえるメンターには期待しています。研究者がアクセスできるクラウドコンピューティングシステムの活用方法など、研究環境の整備について相談したいです。また、リサーチアシスタントを雇用することで、より中核的な研究に専念したいという思いもあります。支援金で非常勤講師に協力いただければ、授業負担も軽減できます。私の領域はデータ処理やプログラミングなど多くの作業を要しますが、他者の協力を得ることで、論文執筆やモデルの構想などに使う時間を増やしていきたいと考えています」

膨大なデータと向き合うオーマン エミリー氏の研究室

生命の起源とは何か

進化のプロセスを実験室から解明する

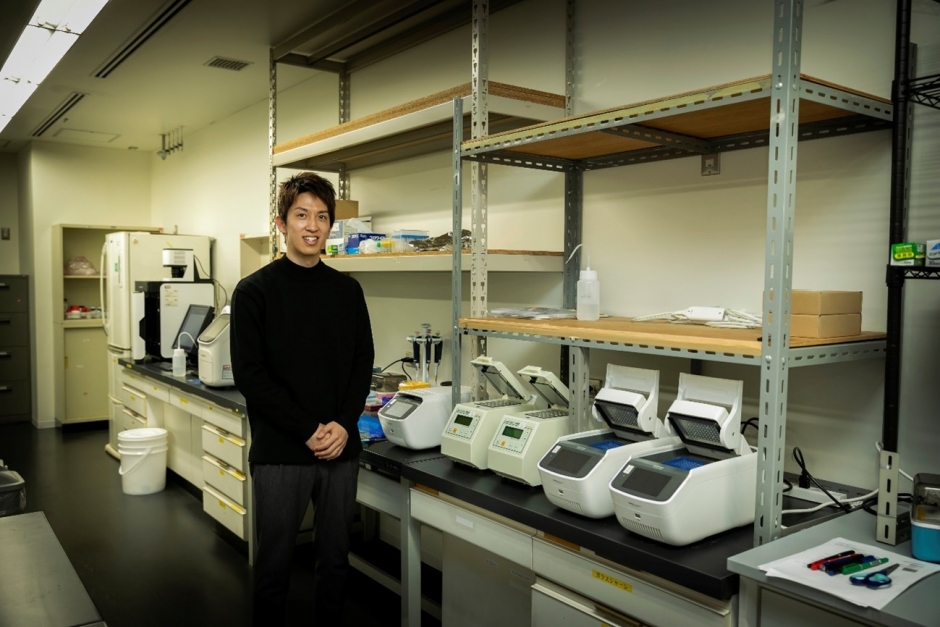

理工学術院 水内良講師(専任)

理工学術院 水内良講師(専任)。撮影:TWIns(先端生命医科学センター)

3人目の採択者は、理工学術院で講師(専任)を務める水内良氏。「生命の起源における初期過程の実験的検証」というテーマでプロジェクトを進める、進化生物学者だ。

「今からおよそ138億年前に宇宙が誕生し、46億年前に地球ができ、40億年前頃に生命が現れたといわれています。その最初の生命は、いかにして生まれたか。特に初期過程を探るのが私の研究活動です。最初の生命のようなシステムは単純な分子やその集合体であったと考えられており、現在の複雑な生命からそのプロセスを探るのは困難。当然化石などもありません。まだまだ未開拓の領域で、研究手法を確立することを目指しています」

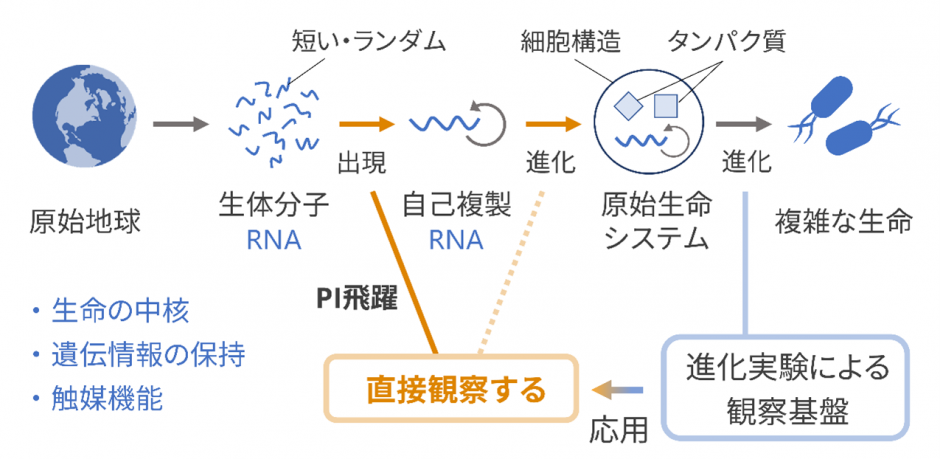

原始地球の環境から、どのように生体分子が育まれたか。そして自己複製などの特徴をどのように獲得したか。一つの鍵となるのは、遺伝情報の伝達を担うRNA(Ribonucleic acid:リボ核酸)だ。では、RNAが一定量供給された環境において、そこからどのように自己複製するRNAが生まれたのか、そして原始生命システムが生み出されたのか。従来の研究ではこれらの領域が、未解明とされてきた。

「原初の自己複製体がRNAだったという仮説は、様々な研究から有力視されています。一方で、生命進化の歴史を辿る一つの方法は現存生物のゲノム配列を比較する系統解析ですが、この方法ではすでに複雑化した共通祖先の推定が限界でした。そこで私は、生命の起源過程を実験室内で追体験するという、新たな手法を提唱。既に原始生命を模した自己複製する分子システムを進化させ、自発的に複雑化していくプロセスの直接観察に成功しています。今回のPI飛躍プログラムでは、同様の研究手法をより初期の段階に応用し、自己複製体が生まれる瞬間を直接検出することに挑戦します」

ありえた生命の起源過程と、水内氏がPI飛躍プログラムでアプローチする自己複製RNAの出現・進化の位置づけ

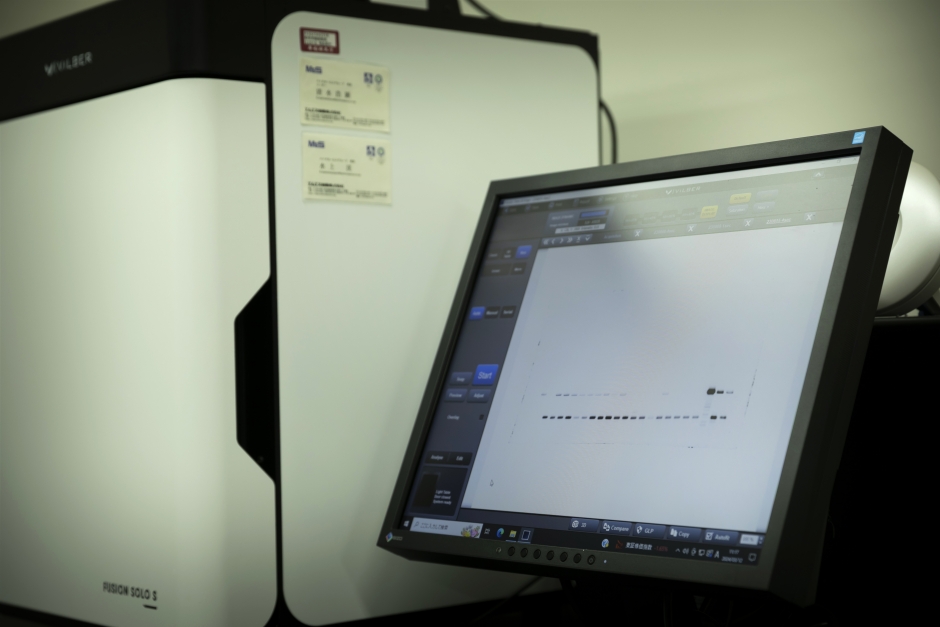

分子を組み合わせ、反応を観察することで、初期生命の生成プロセスを探る

高度な機材と技術により実現される水内氏の研究手法だが、原初の生命が持つさまざまな可能性を加味しながら実験を行うことは、容易ではないという。

「原始地球に存在したRNAは、ランダムで無秩序な集団であったはず。だからこそ現在につながる無限の可能性を有していたはずです。その状況をシミュレーションするためには、研究者が合理的にRNAを設計・選択する洗練された既存の手法では不十分。既存のアプローチが通用しない、まっさら環境での観察・解析は、困難を極めると想定しています」

PI飛躍プログラムに採択された水内氏は、研究室の機能を拡充することで、難解なプロジェクトに挑戦していきたいと語る。

「立ち上げて間もない研究室には、現在私と学部学生しかいません。まずは人的リソースを確保したいです。学生の指導や実験に加え、学内業務を支えてくれるサポート人材を、チームのメンバーとして招きたいと考えています。また、他のPIともつながりを持つことで、若手研究者の悩み事を相談したり、研究室運営のノウハウを共有したりと、互いを高め合うパートナーを増やしたいです。PI飛躍プログラムの採択者は、すぐに社会に実装される領域ではない、独創的な研究に取り組んでいる人が多いはず。長期的な成果に向かう同志がいることは、心強いです」

水内氏自身、純粋な探究心から研究の道へと進み、生命の起源という全人類的なテーマに挑む一人だ。今後どのように、研究活動を発展させるのだろうか。

「生命の起源は、紀元前から問われ続けているテーマであり、自然科学の根源的な問題です。解明される日が訪れれば、私たちの思想や価値観に大変革をもたらすでしょう。それには膨大な時間を要しますが、きっと人類にとって有益であるはず。着実に一歩ずつ、研究活動を進めていきたいです」

RNAなどの検出に用いる撮影装置

PIのニーズに沿った

テーラーメード型の支援プログラム

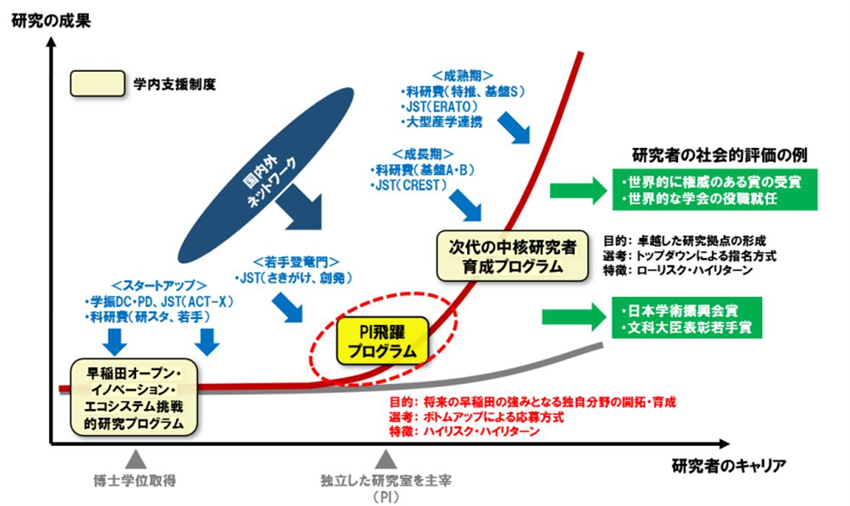

今回、3名の若手研究者が採択されたPI飛躍プログラムは、早稲田大学が2022年に新設した制度だ。PIの研究内容は独創的であるがゆえに、必要となる支援の形もそれぞれ異なる。それぞれのニーズに対し適切な支援をテーラーメード型で受けられることが、同プログラム最大の特徴といえるだろう。

研究者の成長モデルと本プログラムの位置づけ(イメージ)

(学内の方はこちらへ ⇒ https://waseda-research-portal.jp/research-fund/early-stage-pi/)

プログラムの対象は、博士学位取得後15年以内が原則。採択されると、研究環境整備などに充てることを想定した研究促進費が助成され、他の研究費との相乗効果を発揮できる。また、アドバイザー数名から成るチームにより、国内外の研究ネットワークの拡大、国際共同研究の企画・提案など、さまざまなアドバイスを得ることも可能に。さらに、本学リサーチイノベーションセンター研究戦略セクションURA*による、大型の外部研究資金獲得、産学連携の推進などに向けた伴走支援などサポートも受けられる。

採択された3名の研究者は、今後どのような成果を育んでいくのだろうか。それぞれの活動に期待したい。