IoT・情報通信技術研究者

戸川 望(とがわ のぞむ)/理工学術院教授

学生よ「小さくても世界一」を目指せ!

基幹理工学部の戸川望教授による研究紹介も今回が最終回。そこで戸川教授に、研究全般に対する思いやモットー、さらに早稲田大学で学ぶ学生たちに対する印象や期待を伺います。登場するキーワードは「いち早く」と「世界一」。どんなメッセージを伺えるのでしょうか。(取材日:2017年9月7日)

基幹理工学部の戸川望教授による研究紹介も今回が最終回。そこで戸川教授に、研究全般に対する思いやモットー、さらに早稲田大学で学ぶ学生たちに対する印象や期待を伺います。登場するキーワードは「いち早く」と「世界一」。どんなメッセージを伺えるのでしょうか。(取材日:2017年9月7日)

人のやっていないことをいち早く

写真:学生時代からの信念は、いまも貫かれている

1980年頃、「マイコン」あるいは「マイクロコンピュータ」とよばれる、現在のパーソナルコンピュータの原型にあたるものが社会に出回るようになりました。当時、小学生だった私はマイコンに興味を抱きました。もともとは、部品や材料をパーツ屋などで探し集めて工作することが好きだったのですが、部品を手に入れるために駆けずりまわり、壊れたらまた探しにいくというのは大変でした。その点、コンピュータはプログラミングさえすれば、自分の思い描いたモノが実現するし、プログラミングを変えてみれば、またその結果が反映されます。そこに惹かれるものがありました。

早稲田大学の理工学部電子通信学科に入学してからも、コンピュータで自分でゲームをつくって遊んだりしていました。そういうことができると思って入ったのがこの学科でした。楽しかったですね。それとともに、当時から、自分は「人のやっていないことをいち早くやる」あるいは「どんな小さなことであっても世界一になる」ということを考えていました。どんなことであってもナンバーワンやトップになることが好きなのだと思います。もちろん、広い世界のどこかには、自分よりも先んじたり、高いところにいたりする人がいるのかもしれませんが。そういうことを追い求めていくうちに「あれもやりたいし、これもやりたい」と自分のなかで研究のテーマが増えていき、大学院の修士課程1年が終わるころには博士課程に進むことを決意していました。そして、博士課程の2年の頃も新しい研究テーマが増えていき、大学で研究を続けたいという気持ちが強かったため、アカデミアの道を進むことにしました。

国や大学がプロジェクトを採択

「人のやっていないことをいち早くやる」という点でいえば、第1回で紹介した「ハードウェアトロイ」が存在するかどうかを検出するシステムを確立したのは、当時2015年の時点で、私たちがはじめてではないかと考えています。また、人工知能を駆使してハードウェアトロイを検知するという技術を研究している面でも、私たちは世界でも稀な存在だと思っています。これらの研究を評価していただき、総務省「戦略的情報通信研究開発推進事業」(SCOPE)において、2014年度から2016年度にかけては「設計工程に侵入したハードウェアトロイの検出と耐ハードウェアトロイ設計技術の研究開発」というテーマの研究が、また、2017年度から2018年度にかけては「IoT部品・機器・ネットワークの階層横断セキュリティ技術の研究開発」というテーマの研究が採択されました。さらに、2017年度は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「エネルギー・環境新技術先導プログラム」においても、「高信頼IoT社会を実現する分散型基盤アーキテクチャの研究開発」というテーマの研究が採択され、一層、研究を前進させ、成果を出すことが社会的にも求められていると感じています。

また、早稲田大学が研究者を支援するプログラムである「次代の中核研究者」では、「戸川IoT集積システムプロジェクト」として選んでいただきました。情報系分野は、一般的に他の分野と比べ、少ない研究資源で研究を進められると受け止められる傾向にありますが、そのような中、情報系からも選んでいただいたのは大学の英断によるものと受け止めています。がんばっていかなければと、決意を改めているところです。

主体的な学生

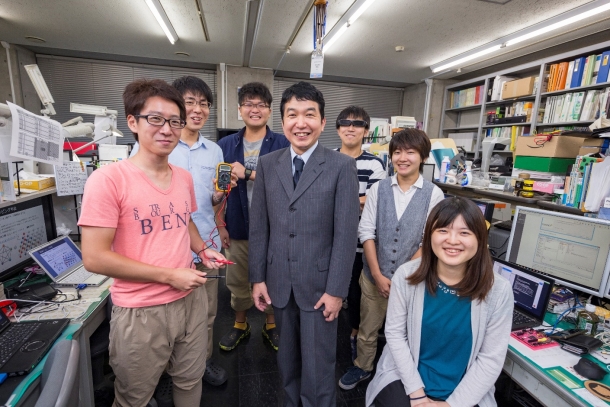

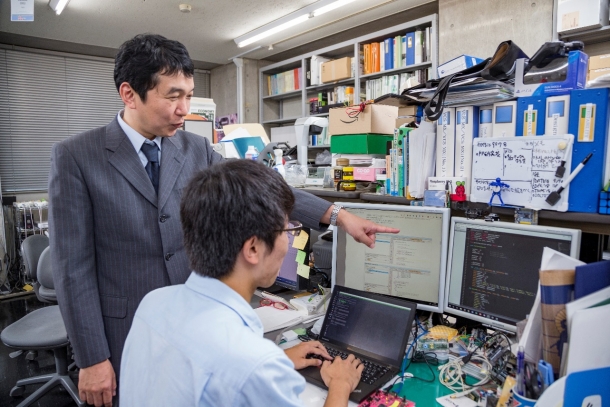

こうした研究成果や評価は、研究室に所属する学生たちががんばってくれたおかげでもあります。学生との接し方について聞かれることがありますが、私自身の心持ちを言葉にすれば「いっしょに研究する」ということになります。もちろん私が教えることもありますが、学生から教えられることも多くあります。研究では、一人ひとりが主役ですし、いま研究室で掲げている研究テーマをいっしょに取り組んでいる感じはありますね。

写真:日々、学生たちと近しい距離で接している

研究室の学生だけでなく、早稲田大学の学生に全体的にいえる特徴ないし傾向は、「何ごとも自主的に、きっちりとやる」ということです。早稲田大学の学生は、教員からすれば信頼して研究をいっしょに進めていけると思える対象になっていると思いますし、大学からすれば財産でもあります。しかも、そういう学生が“多い”ということを強調させてください。工学系ではある程度のマンパワーが必要であり、優秀な人が多いからこそできる研究もあります。優秀な学生とともに取り組んだ研究の成果や実績が、早稲田の理工系が社会的に認知され、評価されてきた最大の理由ではないかとも思っています。

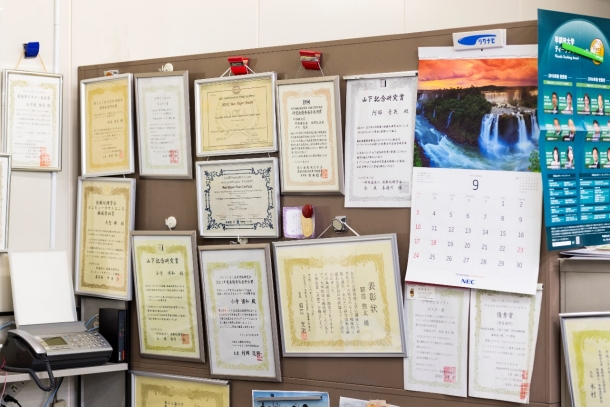

写真:研究室の一角には、所狭しと所属する学生などが受けた賞状がずらり

世界一の研究成果をめざして

私はさきほど「いち早くやる」「世界一になる」ことを目指してきたという話をしました。これは、ぜひ学生のみんなにも経験してほしいことでもあります。研究をするからには、ナンバーワンになってほしいし、トップを獲ってほしい。どんなに狭い分野の小さなことでもよいので、「自分の取り組んでいるここの部分だけはだれにも負けない」といったことをぜひ持ってほしい。それぞれの「ナンバーワン」や「トップ」を組み合わせれば、それが大きな世界一の研究成果につながると思っています。

☞1回目配信はこちら

☞2回目配信はこちら

☞3回目配信はこちら

プロフィール

戸川 望(とがわ のぞむ)

戸川 望(とがわ のぞむ)

1997年早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻博士後期課程修了(博士(工学))。早稲田大学理工学部電子・情報通信学科助手、北九州市立大学国際環境工学部助教授、早稲田大学基幹理工学部情報理工学科准教授などを経て、2009年より早稲田大学理工学術院教授(基幹理工学部)。専門は、集積回路設計とその応用技術、セキュリティ技術。電気通信普及財団テレコムシステム技術賞(2011年)ほか受賞多数。

詳しくは戸川研究室

業績情報

論文

- Hardware Trojans classification for gate-level netlists based on machine learning (2016 IEEE 22nd International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design, 2016, p.203-206)

- A score-based classification method for identifying Hardware-Trojans at gate-level netlists (Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition, 2015, p465-470)

- A Stayed Location Estimation Method for Sparse GPS Positioning Information (2017 IEEE 6th Global Conference on Consumer Electronics, 2017)

- An Accurate Indoor Positioning Algorithm using Particle Filter based on the Proximity of Bluetooth Beacons (2017 IEEE 6th Global Conference on Consumer Electronics, 2017)

受賞

1994年度 電気通信普及財団第10回テレコムシステム技術学生賞

1995年度 IEEE Asia and South Pacific Design Automation Conference

1995年度 ASP-DAC’95 Best Paper Award

1995年度 早稲田大学平成7年度大川功記念賞

1995年度 早稲田大学平成7年度小野梓記念学術賞

1996年度 電子情報通信学会第8回回路とシステム軽井沢ワークショップ研究奨励賞

1996年度 安藤研究所第9回安藤博記念学術奨励賞

1997年度 丹羽記念会平成9年度(第21回)丹羽記念賞

2001年度 武田計測先端知財団、武田研究奨励賞優秀賞

2009年度 丸文研究交流財団、丸文研究奨励賞

2009年度 船井情報科学振興財団,船井学術賞

2010年度 電気通信普及財団、テレコムシステム技術賞