『絶対恋愛になる世界vs絶対恋愛にならない私ーAロマンティックAセクシュアルー 』と題したイベントが2021年12月4日(土)にオンラインで開催されました。近年、日本においても、LGBTQ+という言葉の認知が広まりつつある一方で、”見えない性的指向”とも形容されるAロマンティックAセクシュアル、他者に恋愛的または性的に惹かれない(その程度が低い)という性質については、まだまだ語られたり可視化されたりする機会が足りていない現状があります。その存在や、当事者が経験しうる問題を可視化するとともに、そうした問題が生じる背景にある恋愛至上主義規範や異性愛規範などの、自明とされている社会規範を問い直すことも必要だと感じています。「社会の構成員全員が当事者である」という観点から、今回は対象を当事者に限定したイベントではなく、「みんなで一度立ち止まってAスペクトラムの観点から規範を問い直す」というこの企画に至りました。

今回は、研究者の平森大規さん、当事者の藤彌 葵実さん、minaさんの3名をゲストにお迎えし、司会進行はイベント企画者であり当センターの学生スタッフKokoroが務めました。当日は約450名もの方にご参加いただき、関心度の高いイベントであることを改めて実感しました。今回は学生スタッフKokoroより、イベント報告をいたします。

第一部:個人ワーク・基礎知識の導入

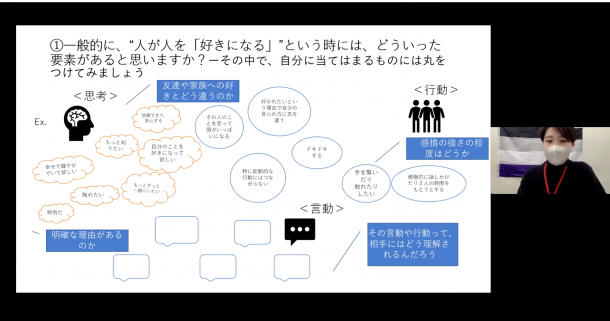

まずは、全員で同じ視座に一度立つことを目的に、普段一元的にパッケージ化されて用いられている「好き」や「付き合う」という言葉をそれぞれ分解して考えてみました。ここでは、恋愛や交際に対して各人が持っている需要や想像する要素が、実はいかに多義的であるかを理解するとともに、その欲求や感情の強さも考えると、ますます個人差が出てくるのではないか、ということを実感的に共有することができました。

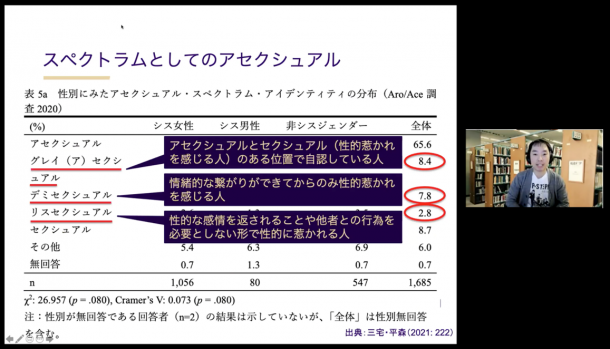

そこで、続いて平森さんから、AセクシュアルやAロマンティックというセクシュアリティについて、よくある誤解をもとに基礎知識の導入をしていただきました。

特に、Aセクシュアル やAロマンティックという名乗りを可能にした恋愛的指向と性的指向をわけて考える「スプリットアトラクションモデル」や、「それはスペクトラムであり、同じ自認でも様々な人がいる」というお話は、セクシュアリティに関する適切な理解に重要な点だと感じました。

第二部 パネルディスカッション・質疑応答

基礎知識を学んだ後で、当事者の方々の声をお聞きするべく、藤彌さんとminaさんも交えたパネルディスカッションに移りました。

「AロマンティックAセクシュアルの自認について」

事前にいただいた質問の中では、「“ない”というのは証明が難しく、自分はそうかもしれないけれど確信がもてずにもやもやしている」といった声が少なからず寄せられました。

恋愛的、または性的に惹かれないと感じた点として、以下のような声があがりました。

「どんなに好きな人でも、嫉妬を全くしない。」

「性嫌悪がなく、性的接触は可能だが、一生それがなくても困らない。」

「能動的に他者と交際したいと思ったり、そのように惹かれたりしたことがない。“交際ができている=能動的な惹かれの感情がある”ということではないと気がついた。」

加えて、「なぜ恋しないの?」というのは「なぜ今ここでバク転したいと思わないの?」というのと同じように感じる、といったように例を挙げてお話をしていただいた点も印象的でした。

また、「自認をしたことで、世の中で“幸せ”とされていることが、例えば“ただしシスジェンダー ・ヘテロセクシュアルに限る”と言ったように限定的な言論であることに気づけた。ラベリングは、自分と社会の齟齬を理解するためのツールになっている。」「セクシュアリティは住所のようなものだと思う。人に伝えるために多少便利な言語。」とのお話もありました。

平森さんの導入で「Aセクシュアルであることの意味は自認している各人により異なる」とあったように、お二方の自認の捉え方や判断したポイントも異なっていました。ラベリングの前に「私たち一人一人の固有な経験が主体である」という視点が、理解の助けになるかもしれません。

「人と関わる上で困ったこと・トラブルと個人的対処」

お二方の自認に至る経緯のお話に共通していたのは、まさに「絶対恋愛になる世界」が前提としてあるからこそ、ご自身の“ない”という性質に気がついたという点だと思いました。「絶対恋愛になる世界」が前提としてあることで気づく差異は、人との関わりの中で特に浮き彫りになり、時にトラブルに発展してしまうことがあります。そこで、続いて「人と関わる上で困ったこと・トラブルと個人的対処」をテーマにお話を伺いました。

他者と対話をするにあたって実践していることとして、Minaさんから「あなたは異性と恋愛するタイプの人なんだね!」と、相手を個人化するということが挙げられました。この実践は、マジョリティとマイノリティの二項的な構図から踏み出し、必然的に同じ土俵に立つことを助けるとともに、そこから新しく会話を生み出すことを可能にするのではないかと感じました。

他者と対話をするにあたって実践していることとして、Minaさんから「あなたは異性と恋愛するタイプの人なんだね!」と、相手を個人化するということが挙げられました。この実践は、マジョリティとマイノリティの二項的な構図から踏み出し、必然的に同じ土俵に立つことを助けるとともに、そこから新しく会話を生み出すことを可能にするのではないかと感じました。

もちろん、所属しているコミュニティや相手によっては、否定されたり「そんなのはおかしい」と声を消されてしまったりと、それができる環境にいない方々も沢山いると思います。その点において、藤彌さんの「まずはマクロの視点から、内在化された規範の存在に自覚的になり、共存を試みつつ対話をし続けた」という対処法も、Minaさんの「相手を個人化して対等な視座にたち、対話と時間を重ねて自分たちの関係を一から築いていく」という対処法もどちらも同様に”生存の方法”の例として非常に重要なお話でした。

「規範について考えること」

前半部分では、Minaさんと藤彌さんのお話を伺って、当事者自身の対処法を考えましたが、それを必要とさせている根幹の構造的な力の部分を考える必要もあるのではないでしょうか。私たちが子供の頃から内面化して、それを繰り返して、強化してきた規範や社会的価値について、最後に考えました。

アメリカのシアトルにお住まいの平森さんからお話していただいた「アメリカでは特に、男性性、つまり恋愛的・性的に主体であることを性別に関わらず求められているように感じる。同性婚が法制化された後でも、逆説的であるが、”恋愛をしない人”がさらに排除されるという、意図せざる効果の発生が見受けられている。」という内容が印象的でした。

アメリカのシアトルにお住まいの平森さんからお話していただいた「アメリカでは特に、男性性、つまり恋愛的・性的に主体であることを性別に関わらず求められているように感じる。同性婚が法制化された後でも、逆説的であるが、”恋愛をしない人”がさらに排除されるという、意図せざる効果の発生が見受けられている。」という内容が印象的でした。

恋愛感情を持つ人や性的に他者に惹かれる人であっても、恋愛することや結婚することを望まない人もいます。また、趣味や仕事に幸福を見出す方や友人関係を最も大切にされている方もいらっしゃるはずだと思いました。私たちが普段「なんとなく」疑わずに発している言葉や考え、その元にある規範を問い直すということが、社会の構成員全員に求められているのかもしれません。

おわりに

当日、お二方のお話を聞いていて、言語化がお上手だと感じた方、きっと私以外にも、たくさんいるのではないかと思います。しかし、それはきっと当たり前にできることではなく、察するに、その言語化の鮮明さは「どれほど自己の性質に向き合ったり言語化をしたりする必要をこれまで迫られて来られたか」を表しているものではないかと個人的には感じました。自分の性質が見えないが故に、自分を“おかしい”と感じる社会において、まず自分の”異質性”をどうにか理解しようと”言葉”を探し、その自己を受け入れ、そしてマジョリティという名の全く異なる他者に対して自分をなんとか説明しようと努力しなければならない、その不断の努力を経て当日のお話があったのだと私は感じました。

また、平森さんが紹介してくださったAロマンティック・ Aセクシュアルに関する研究の発展や、それの元となる個人の経験や語りがあることで、今の時代を生きる私たちは話を始めるための視点や言葉を得ることができているのだとも思います。きっとお二方のお話、そして平森さんの研究のお話は、性質の可視化という点で共感や連帯を築いたり、互いに“目の前にいる人の前提が必ずしも一緒じゃないという”想像力を持っていったりするための貴重なメッセージとして、イベントに参加してくださった皆さんにも届いたのではないかと思っております。

今回は、Aロマンティック・Aセクシュアルというセクシュアリティに焦点を当ててお話しましたが、他のマイノリティとされる性質(ジェンダー、人種や種族、障がい等)においてもきっと同じように排除され周縁化されているものが見えないところで多く存在しているはずだと感じます。社会の規範に基づく自分の特権に自覚的になるためにも、やはり学び続けたり他者の声に耳を傾けることを、私自身も絶えずやっていかねばならないと改めて感じます。本イベントを皮切りに、当事者/非当事者に関わらず、ぜひ別個で点在していた声を重ねて手を差し伸べあえっていければと思います。改めて、参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

※本イベントのアーカイブ動画はGSセンター内でのみ視聴可能ですので、ご関心のある方は是非GSセンターにお越しください。

感想

大変有難いことに、多くの方から感想を寄せていただきましたので、以下に使用許可をいただいた参加者の皆さんからの感想を抜粋して掲載します。今回は参加者同士でお話しする機会は準備できませんでしたが、どのような声が寄せられたかご一読いただき、少しでも参加者の方の繋がりも感じていただければ幸いです。

- Aロマンティック当事者です。キャンパスの入り口の立て看板で今回のオンラインイベントの告知がされているのを見た瞬間から、嬉しさと心強さを感じていました。イベント内のディスカッションで述べられていたようにAro/Aceも一枚岩ではなくスペクトラム的で、他者を個人化して考えるのが重要ですが、だからこそアライの方も含めその他者が何百人もイベントに集まって「私たち」として話題を共有できたことには大きな意義があると感じました。

- Aセク・Aロマの当事者として、私自身もこれまで自分で学び考えてきたことがたくさんありましたが、今日平森さんからの学術的なお話や、minaさん、藤彌さんという二人の当事者の方の言葉や経験を聴くことができて、改めて励まされたり、当事者間での差異が多様にあることを深く理解するきっかけになりました。司会進行されていた方の一つ一つの言葉にも、とても安心感や信頼感を覚え、今回このイベントに参加することができて本当によかったと感じました。手話での同時通訳が入っていたことも素晴らしいと思いました。

- 幅広い考え方、視点が得られたのでとても勉強になった。セクシャリティにかかわらず自分自身を知ること、社会との関わりを知ることの大事さを改めて認識しました。

- 今回のウェビナーを通じて自分のことが今までよりも好きになれました。

- 当事者の方々のお話だけでなく、学術的な統計調査の結果も見せていただけたのが非常に良かったです。私もAroAceを自覚しており今まで悩んでいたのですが、今回のイベントを通して得られた知識や考え方も多くあり、少し心が軽くなりました。

- Aロマの濃度が高いと自覚はありつつ、自分に交際の進展話がほぼないことを友達は知っているからもう聞かれることもなくあえてラベリングして言う必要もないというのが自分で、それ自体は楽で、言わなくても理解してもらえていたのかもしれないのですが、逆に自分が周りの交際の話を聞いて、セクシャリティや交際の概念といった話にならなそうだなと勝手に判断していた自分もいたことに気が付きました。好きの棲み分けや言葉、とっても難しいのでこれからももっと勉強したいしもっと自分を分解出来るようになりたいと思いました。

- 特に当事者が一番の専門家という言葉に心を救われました。

- まだ自分の中で整理と消化されてはいないけど、とても面白かったです。

- 当事者として登壇されていたお二人が共有してくださった経験は、共感できるものが多かったです。特に、藤彌さんの、他人に好意を持たれないように生きていかなくてはならないことの苦しみは、実際に私も強く経験していることですが、Aスペクトラムの人々の間でもあまり語られなかったことなのではないでしょうか。また、Minaさんに関しては、恋愛感情を介在させずに同性同士でペアで生きていく可能性を、実際に示していただいたことの意味は大きいのではないかと思います。平森さんの論文を拝読したことがありますが、私自身、Aスペクトラムを可視化する研究に支えられて生き延びている面がありますので、感謝しております。

- 初めて早稲田大学GSセンターのイベントに参加させていただきましたが、手話通訳がある…!とイベント冒頭から嬉しく思っておりました。パネルディスカッションでは、それぞれの異なる考え方・生き方を頷きながら聞いてくれる、受け止めてくれる空間がとても優しくて、見ているだけで幸せに感じました。

- 自分もアセクシャル自認をしていて、なかなかこのことを周りの人に伝わらないという大変さを経験しているので登壇者のお二人の当事者としての経験談を興味深く拝聴させていただき、このイベントに参加しとても満足しています。また、同時に自分は現在大学でアセクシャルについてを学んでいるところで、平森さんのAro/Ace調査2020に関する論文も拝見していたため、実際に第一線で研究されている方のお話を聴き学びを深められ、研究の意欲がさらに沸いた点にもとても満足しています。

- 自分がAロマンティックであることを受け入れられない時期もありましたが、わたしの幸せを自分で守れるように出来ることをしていきたいと思いました。

- その人はそういう価値観であるとして個人として見るということがすごい大切で、世界の見え方が変わるなと思いました。もやもやすることが多かったので、その見方でいきたいなと思いました。またminaさんと藤彌さんでも考え方とか体験が違くて、人によってやっぱり違うなと思いました。

- 山陰地方のいわゆる田舎に住む者ですが、結婚や恋愛への考え方が非常に偏っていると常々感じています。藤彌さんの経験を聞いて、あたりまえですが自分だけでは無いのだと安心しました。恋愛至上主義が圧倒的多数派とされる社会で生きていると呑まれてしまいそうになりますが、自分の在り方は自分で決めていいのだと再確認することができました。

- 友達の「彼氏ほしい」が今までさほど共感できなかったが、minaさんのように「そう思うタイプなんだね」という返しをしてみたい。

- minaさんの考え方がとてもしっくりきました。セクシャリティは住所のようなものであるというお言葉に共感しました。現在地を示すもの、ということで、変わることが当たり前、必ずしもこれであると決めつけなくていいのだと改めて気づくことができました。また、マジョリティとマイノリティを同じ土俵に立たせるというのは本当に重要であり、私もやっていきたいと思いました。マジョリティが受け入れてあげる側という社会構造になりがちですが、そういうのを取っ払っていくことで、どんどん壁がなくなっていくと思います。

- 周囲にアロマンティックアセクシュアルの事を話し合える人がいないため、このイベントで当事者の話を聴く事ができ、嬉しく思います。大変勉強になりました。私もAroAceを自認していますが、同じ悩みを持つ部分もあれば違う部分もあり、同じ当事者であってもそれぞれ違う考えを持つ人間であるという当たり前な事に改めて気がつきました。今後日常の中で恋愛の話を振られる事があれば、今回の話を聴いて得た知識を合わせて「私はこういうタイプでね……」と話していけたらと思います。