次世代ロボット研究機構では、機構紹介動画を公開しました。

テーマ「人間と共に歩むロボット技術を追求」

撮影は、石井裕之研究室、澤田秀之研究室、シュミッツ・アレクサンダー先生のオフィスにて主に行われました。

当日はロボットの紹介をしていただいたほか、組み立てや操作の作業風景も撮影させて頂きました。

蓄積された知見と若き挑戦者たち

- 石井研究室

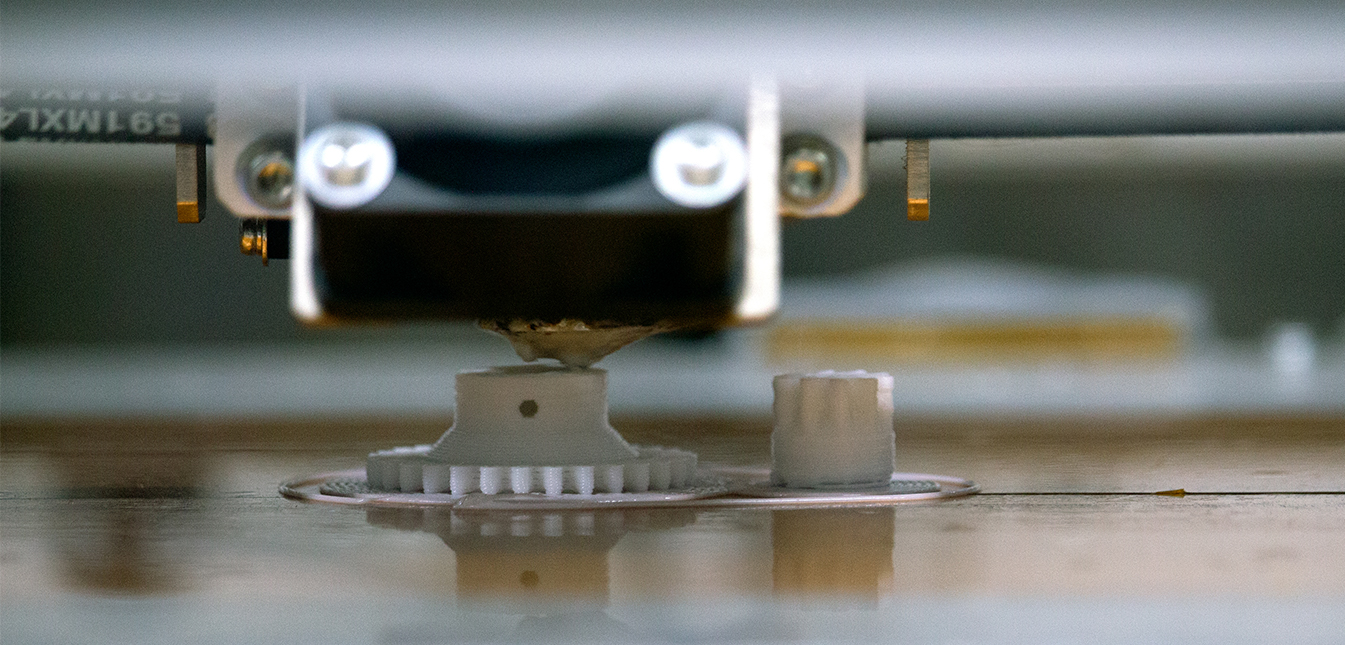

小型マニピュレータの組み立て風景。極細のワイヤーを通すという非常に細かい作業でした。

(完成後の動きは、動画をご覧ください。)

「部品は3Dプリンタで作成します」

と石井先生。歯車がしっかりかみ合うかも、チェックします。

この部品を作成するのに30分。形になる過程は見ていて楽しいものです。

「ロボット機構では、長年にわたるロボット研究によって蓄積された知見を活力あふれる学生がさらに発展させる流れができていると考えています」と石井先生。

「ロボット機構では、長年にわたるロボット研究によって蓄積された知見を活力あふれる学生がさらに発展させる流れができていると考えています」と石井先生。

石井研究室では、若き挑戦者たちが力を発揮する場として、作業が続けられていました。

機械制御則を超える知能と制御

- 澤田研究室

Fish robot

Fish robotの中には、しっかり装置がつまってました。しなやかに泳ぐよう、素材にも大きな工夫があります。大きな水槽の中をスイスイと泳ぐ姿は、本物の魚のようでした。

(完成後の動きは、動画をご覧ください。)

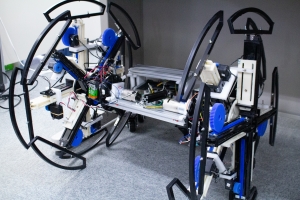

Variable – wheel robot

段差を乗り越えられる工夫を施したwheel robot。

当日は調整中のため、主に組み立てを見せて頂きました。ダイナミックなウィールのサイズとは対照的に、細やかな作業が行われていました。

・生物に学ぶ

・生体システムの持つやわらかさの実現

・柔軟な演算と制御

・機械制御則を超える知能と制御

をテーマに研究を続ける澤田先生。学生さんとの話し合いにも熱が入ります。

Our vision to make robots that work together with humans

- シュミッツ・アレクサンダー先生のオフィス

Nice bot

動作を覚えさせること(ティーチング)により、ロボットの作業が可能になるというロボットアーム。

撮影当日は、筒形の物体を持ち上げて運ぶという作業をティーチングをして頂きました。

机のギリギリに物体を置く作業も、正確かつ安定したスピードで行うことができたときは撮影班から歓声があがりました。

人とともに働く安全で正確なロボットの開発と、さらなる改善に向けて、研究が進められています。

打合せもプログラミングもすべて英語で行われます。撮影班の様々な要望も、すべてオフィスの学生さんが通訳してくれました。

打合せもプログラミングもすべて英語で行われます。撮影班の様々な要望も、すべてオフィスの学生さんが通訳してくれました。

①設計→ ②製作→ ③実験→ ④議論・検証

を経て、ロボットが制作されます。

長いストーリーですが、次世代ロボット研究機構は「ロボットは人を支える機械である」という強い信念を持って、これからのロボット技術の在り方を示していきます。