次世代ロボット研究機構 機構長 菅野 重樹

早稲田大学は古くから「ロボットの早稲田」と言われるように、ロボットの研究の伝統があり、活発に研究が行われてきました。このような、次世代ロボット研究機構発足以前の早稲田大学のロボットの研究活動については、本機構のホームページの「機構について」における「早稲田ロボット技術の変遷 - 2015年3月の次世代ロボット研究機構の発足以前 -」を参照願います。

早稲田大学においてロボットに関する研究を行っている人材と研究を結集することによる「人と共生し、人に貢献するロボット」の一大拠点の形成に向け、2015年3月に次世代ロボット研究機構が設立されました。2020年3月までの第一期目は、東日本大震災や超高齢社会などの先進国における重要課題の解決を目標として、災害対応ロボティクス研究所、ヘルスケアロボティクス研究所、ヒューマン・ロボット共創研究所の3つのプロジェクト研究所体制でスタートしました。

第一期目の5年間において、3つのプロジェクト研究所それぞれにおいて大型の研究資金の獲得を行い、多くの研究成果が得られました。災害対応ロボティクス研究所では、災害後の極限環境において人命救助や復旧作業を自律的に行うロボット等の研究を行いました。ヘルスケアロボティクス研究所では、人々の健康増進に貢献する理論体系の構築とロボット技術の研究開発に取り組み、人間の認知プロセスを規範とした医療機器ならびにインフラ点検ロボットのための操作インターフェース、医療手技訓練のための患者ロボット等の研究を行いました。ヒューマン・ロボット共創研究所では、人とロボットが共生するためのベーシックな学術的方法論を確立することを目標として、人とロボットの協調的な物理・心理インタラクション技術の開発、および人間共存型ロボットの安全性と作業性の両立等の研究を行いました。

第一期目の成果を受けて、本機構は第二期目(2020年4月から2025年3月までの5年間)へ継続されました。

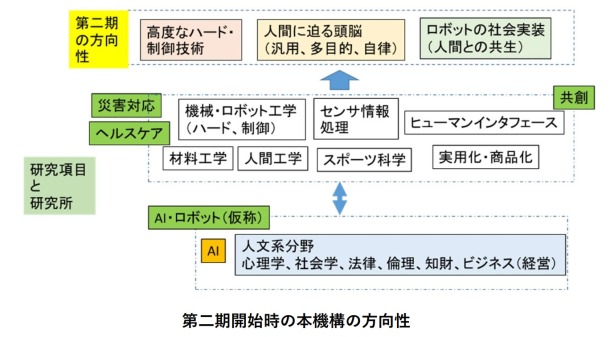

本機構で第一期目に行ってきた研究の一つであるAI(人工知能)が、深層学習を始めとして現在でも目覚ましく発展しています。本機構におけるロボットの研究にも、AIに関連するものが非常に多いと言えます。AIはロボットにとって必須といっても過言ではありません。一方、ロボットの社会貢献を進める上では、技術の追求・開発が重要なのは言うまでもないですが、法律、倫理、知財、経営、社会学等のいわゆる人文科学系からのアプローチも非常に重要です。そこで、本機構の4番目のプロジェクト研究所として「AIロボット研究所」を第二期の開始時に新設しました。

第二期の開始時の本機構の方向性として、「高度なハードウェアと制御技術の実現」、「人間に迫る、汎用性、多目的、自律が可能な頭脳をロボットに搭載」、「人間との共生が可能なロボットの社会実装」の方向性を持たせました。

2020年度に内閣府のムーンショットに、本機構のヒューマン・ロボット共創研究所の所長の菅野重樹教授がPM(プロジェクトマネージャー)を務める「一人に一台一生寄り添うスマートロボットAIREC」が採択され、2020年12月より大型予算のもと研究を行っています。

ロボティクス技術の適用により大きな成果を得る分野の一つとして、宇宙環境があります。真空、放射線、輻射熱の環境にさらされ、人間を含めて、生命の維持は困難ですが。将来における月面、火星での人類の活動や地球・月・太陽系の成り立ちの解明などを積極的に進めていくことが、将来の人類の活動領域の拡大のためには必要です。このため、現時点では人間が作業することが困難な宇宙環境を対象としたロボティクス技術の研究を目的として「宇宙探査ロボティクス研究所」を、本機構の5番目のプロジェクト研究所として2021年4月に設立しました。

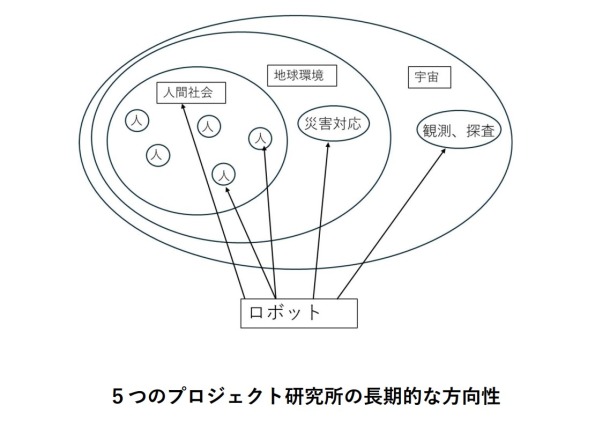

第二期目において5つのプロジェクト研究所体制になってからの本機構の長期的な方向性は、「ヒト」、「人間社会」、「地球環境」における「災害」、「宇宙環境」における「観測」や「探査」に貢献可能な統一的なロボットの実現を目指すことです。当然のことながら、そこに到達するまでには個別の要素技術の研究や、プロジェクト研究所間の連携研究等が必要でしょう。この長期的な目標に向かって本機構は今後も引き続き研究に邁進していきます。

第二期目は、前述のムーンショットに代表されるように、各プロジェクト研究所で大型の研究資金を獲得して、以下のように積極的に研究を行っています。

・災害対応ロボティクス研究所

災害時の救助や復興のための四肢ロボット、土木作業ロボット、インフラ維持管理ロボットの研究を行っています。さらに、ドローンによる空からの災害状況の把握や道路の渋滞状況等を把握するための空撮画像処理の研究を行っています。加えて、カーボンニュートラルへの貢献も目指して、砂漠等の緑地化に貢献可能な農業ロボットに関する研究を進めています。

・ヘルスケアロボティクス研究所

スポーツ科学,人間工学,ロボティクスの融合による新たな健康増進パラダイムの創出を目指して、人間型ロボットによる人間のピッチング技術の研究と足裏感覚提示デバイスの研究を推進しています。予防志向ヘルスケア技術の開発と社会実装を目指して、ヘルスケア技術が埋め込まれた衣服型ロボットスーツの開発に向けて、要素技術の研究を行っており、学会では大変注目を集めています。小型・薄膜のエレクトロニクス技術を研究し、災害対応や農業に貢献可能な昆虫サイボーグへの適用方法等を研究しています。

・ヒューマン・ロボット共創研究所

人間共存ロボットに関する研究については、前述のムーンショットの大型予算を受けて、多くの研究を強力に推進しています。人共存型スマートロボットとして完成度の高いDry-AIRECを開発し、生活支援に係る各種動作を実現するとともに、人とロボットの協調作業により介護支援動作や物の受け渡し動作などを実現しています。新アクチュエータの研究開発をいくつか行い、例えば流体駆動型アクチュエータを開発し、従来の電気モータを凌ぐ小型でかつハイパワーである特徴を生かして、7自由度アームによる重量物運搬、ハンドの指先での重量物持ち上げなど、人を超える力が発生できることなどを確認しました。熟練技能の自動化については、熟練した作業が求められる研磨加工を行うシステムの開発に取り組み、巧みな作業を可能とする身体の動作メカニズムや作業特性の分析も行い、それらの分析を工学的に応用する検討も行っています。

・AIロボット研究所

前述のムーンショットの予算を受けて以下の研究を行っています。深層学習による画像と力覚触覚処理を利用した環境と多様な物体状態(形状・素材など)の認識として、ロボットによる道具使用による食材ハンドリング(調理)、ボタン掛け、ハンガーかけ等を既に実現し、学会で高い評価を得ています。また、深層学習による言語処理と実世界とのグラウンディングとして、ロボットの運動と言語の統合に関する一連の研究を展開しています。さらに、AIロボットの社会実装における人文社会系問題では、文理融合プロジェクトをいくつか推進しています。文学学術院とはAIロボット研究倫理に関する活動を、法学学術院とは人間とロボットの共存社会の法制度についての活動を共同で行っています。

・宇宙探査ロボティクス研究所

計測技術の成層圏での実証実験として、レーザーおよび鏡面機構を用いた形状計測技術の地上検証(常温・低温・真空環境)を終了し、成層圏へ到達する高高度気球による実験を行うことにしています。超小型人工衛星を利用した金属積層法による宇宙構造物の設計・製造に関する研究としては、金属積層印刷技術を活用した新たな設計・製造法を提案し、検証を進めています。小型衛星における合成開口レーダーの実現に向けた研究として、宇宙空間への輸送に伴い収納されている平面部品を展開し、精度高く、広い平面に展開し、電波計測する技術が求められるので、このような研究を進めています。地球外の天体において稼働する機械の実現および必要な要素技術に関する研究として、機械・ロボットが地球外の天体に到達するためには、相対速度が0となるように速度調節し着陸する必要があり、ロボットが天体上の物質を収集する機能は基本です。着陸のため、金属積層技術を活用した格子構造による衝撃吸収機構の研究開発および地中サンプルの収集のための射出機構の研究開発を行っています。

本機構では、博士課程学生をはじめとする若手研究者の育成に力を入れており、将来的に世の中にロボットの専門家の多数の輩出を目指しています。具体的には、スーパーグローバル大学創成支援(SGU)との連携、大学院生の海外派遣プログラムによる大学院生の海外の大学等での滞在のための財政的支援等を行っています。

本機構へのプロジェクト研究所間の連携を促進するため、複数の研究者による研究提案を審査により採択し、予算を与える機構横断的プロジェクトを第二期目から開始しております。このような機構横断的なプロジェクトは最初から大型の資金を得るのが難しい場合が多く、まずはパイロットスタディのフェーズの財政的支援を行えているものと思います。

また、シンポジウムを毎年、2回程度開催し、海外を含めた外部のロボット分野の研究者との交流や、本機構の研究成果の発表や進捗状況の報告を行う場としています。ホームページだけでなく、各種SNSによりシンポジウムの情報は発信しますので、是非多くの方々に参加いただければと思います。適宜、講演会やセミナーも開催しております。

本機構では、国内の公的資金の獲得だけでなく、国内外の研究機関や企業との共同研究を既に数多く行ってきており、本機構のロボット技術を世界中に提供することを重視し、実現するべく努力しております。

皆様方からのご協力をよろしくお願い申し上げる次第です。