Research Theme 研究テーマ

1.ファージカクテル評価手法の構築

2.進化工学的手法による広宿主域ファージの創製

3.細菌のディフェンス機構を回避可能な合成ファージの創製

4.動物実験によるファージセラピー効果の検証

5.産官学共同研究による社会実装の推進

6.学術団体/業界団体/規制当局/臨床医との連携による臨床応用の課題解決

Research Director 所長

Member メンバー

- 朝日 透 理工学術院先進理工学部教授

- 井上 貴文 理工学術院先進理工学部教授

- 大島 登志男 理工学術院先進理工学部教授

- 金子 知義 理工学術院先進理工学部助手

- 竹山 春子 理工学術院先進理工学部教授

- 常田 聡 理工学術院先進理工学部教授

- 中塚 哉太 理工学術院先進理工学部助手

- 岩野 英知 酪農学園大学獣医学群獣医学類獣医生化学ユニット教授

- 氣駕 恒太朗 国立感染症研究所治療薬・ワクチン開発研究センター室長

- 北岡 一樹 新宿サテライトクリニック院長

- 中村 暢宏 麻布大学獣医学部獣医学科日本学術振興会特別研究員

- 宮永 一彦 自治医科大学医学部感染・免疫学講座細菌学部門准教授

研究キーワード

細菌感染症,ファージセラピー,ファージ療法,薬剤耐性菌,バクテリオファージ

研究概要

古来より、目に見えない細菌による感染症は死に直結する最も恐ろしい病気であったが、ペニシリンの発見以降、人類は次々と新しい抗菌薬を開発することで様々な細菌感染症を克服し、現在の長寿社会を手に入れた。しかしながら非常に皮肉なことに、科学技術を駆使して人類が開発した抗菌薬の多用が耐性菌を生むことに繋がり、我々の健康な暮らしが今脅かされ始めている。英国の研究チームによれば、このまま効果的な対策を講じなければ、薬剤耐性菌による年間死者数は2050年には1000万人を超えると予測されている。

このような薬剤耐性菌が大きな問題になっているにもかかわらず、製薬業界では多くの企業が抗菌薬の開発から撤退し始めているという深刻な事態が起きている。製薬会社が抗菌薬の開発から撤退する最大の理由は、莫大なコストをかけて抗菌薬を開発しても、それに耐性を持つ細菌が出現すれば利益をあげることができないというリスクが伴うからである。このような“いたちごっこ”に終止符を打つためには、新しい発想に基づいて感染症治療技術の研究開発を進める必要がある。

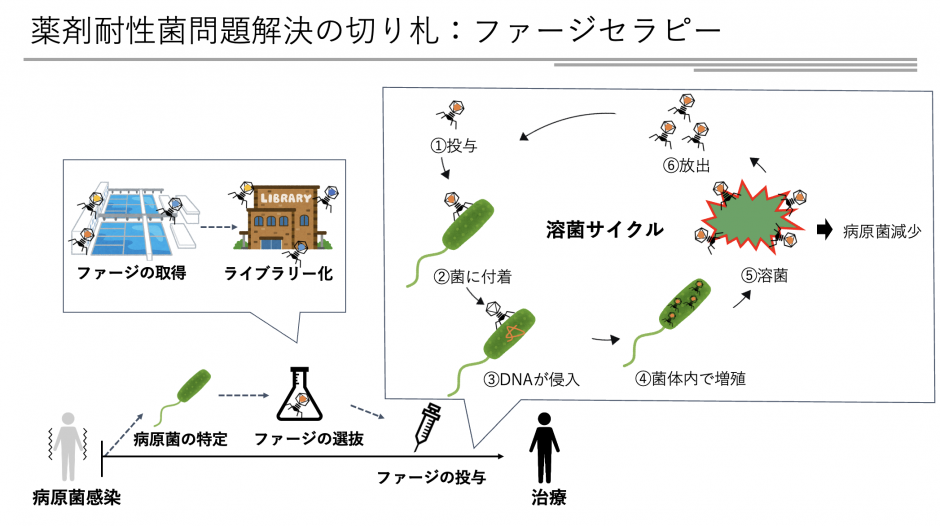

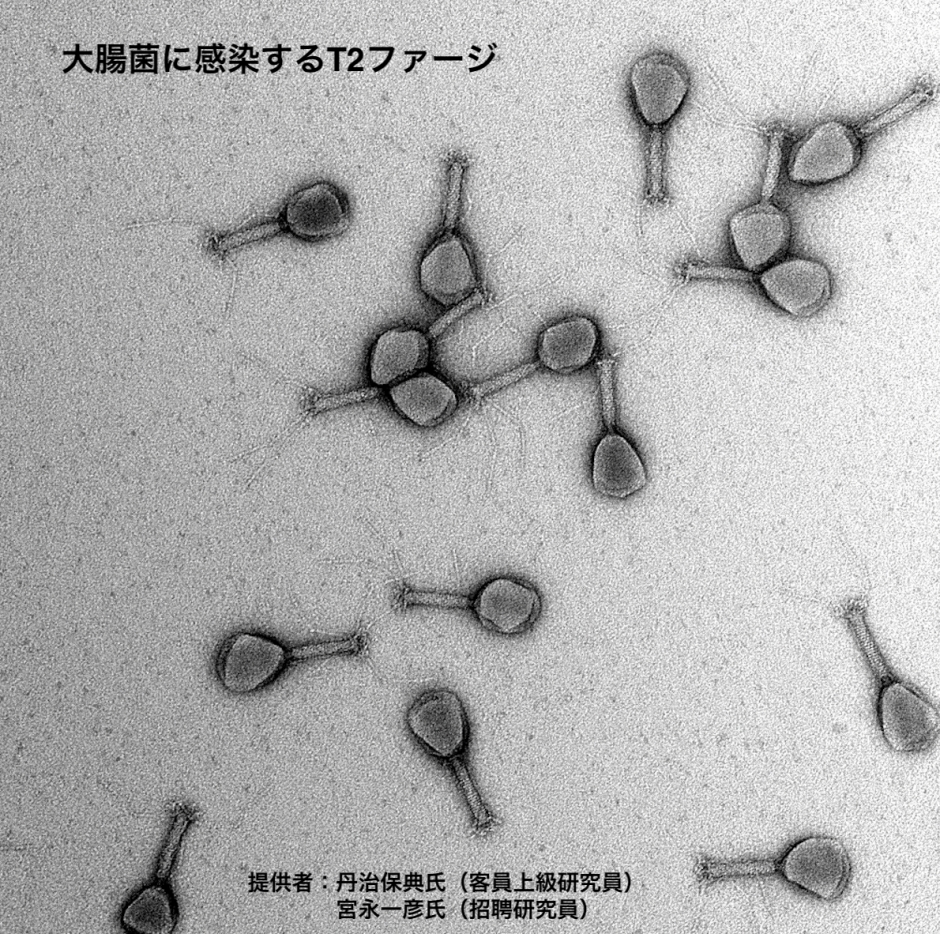

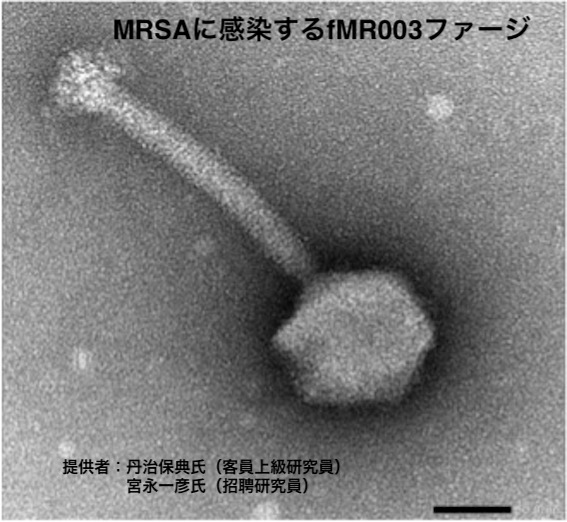

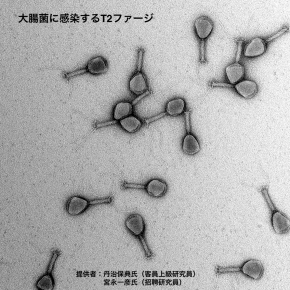

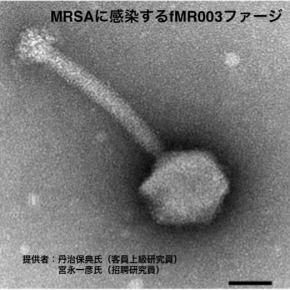

一方、ペニシリンの発見以前から溶菌作用を持つファージの存在が知られており、1920年代から現在まで東欧諸国でバクテリオファージを用いた感染症治療の研究が続けられている。安全性や品質保証の観点から、西側諸国ではファージセラピーの臨床応用について消極的であったが、近年、薬剤耐性菌対策の一つとして再び注目を浴びるようになった。特に米国では、ファージセラピーの成功例であるパターソン症例をきっかけにファージセラピーへの期待が一気に高まり、既にファージセラピーのベンチャー企業も設立されている。

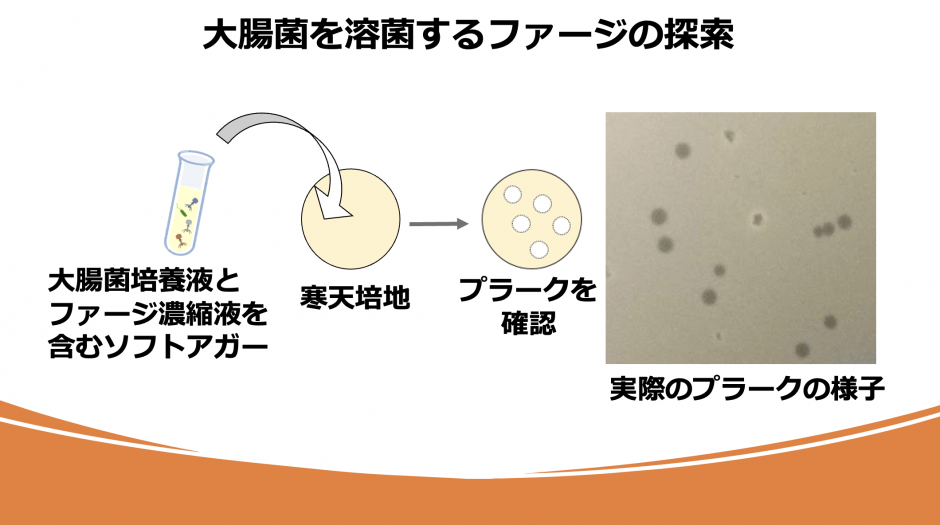

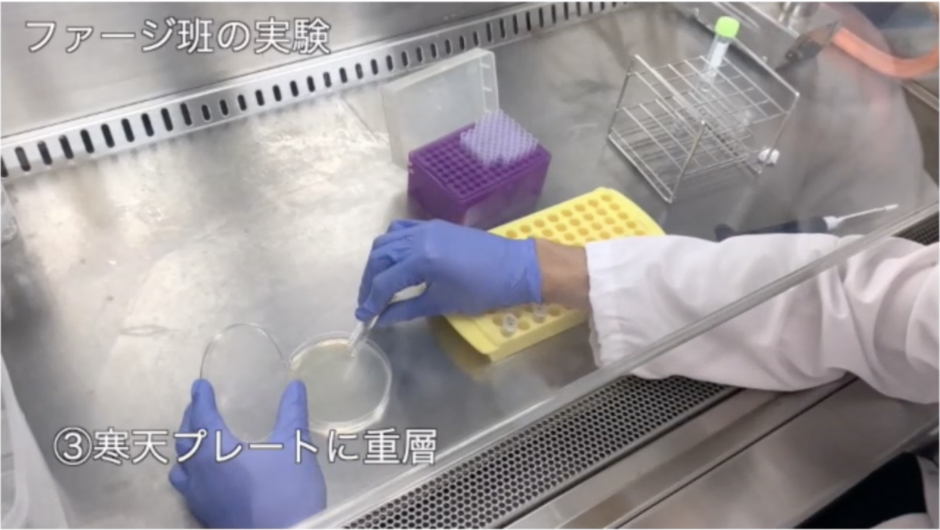

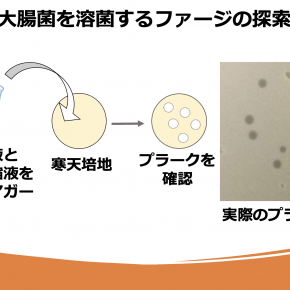

本プロジェクト研究所は、ファージセラピーの研究を専門に行う日本初の研究所である。本プロジェクト研究所では、ファージライブラリーの構築やファージの特性解析などの基礎研究を行うと同時に、ファージセラピーの社会実装を目指し、他研究機関とコンソーシアムを形成しながらファージセラピーの臨床応用における技術的・倫理的課題の抽出とその解決策の提案を行う。さらに、ファージセラピーに関する産官学プロジェクト、国際および国内シンポジウムの実施、欧米およびアジア諸国との学術交流を行う。