◆2024年度修了者

プログラムの一環でデータサイエンスの国際学会に参加。メインの研究へ応用する力も

尾花駿介さん

プロフィール:先進理工学研究科 修士課程2年(2024年11月時点)

「学内で実施」するプログラムだからこそ、主専攻との両立も調整しやすかった

所属研究科における専攻は化学工学で、水の電気分解を効率的に行う方法を研究しています。高校生の頃から化学に興味があり、全国の中高生が化学の実力を競い高め合う「化学グランプリ」というコンテストにも参加していました。特に私が専攻している化学工学は、ラボスケールの実験からコンビナートでの実用化までのギャップを埋め、より直接的に社会に貢献している学問である、という点に魅力を感じています。

近年、社会的に重要性が高まっているデータサイエンスにも関心があり、学部4年生の時から、他大学で一般開放している講義等も活用しながら基礎知識を学んできました。大学院に進学後、データサイエンスについてさらに知識をレベルアップさせていくために何かモチベーションになるゴールが欲しいなと感じ、学外のインターンシップなどを探していたところ、ちょうどデータ科学センターからの「データ科学研究力養成プログラム」の案内を目にしました。

プログラムの内容で最初に惹かれたのは、「大学の授業として提供されているプログラムである」という点です。所属研究科でのメインの研究がある中で、並行して学外のインターンシップに参加するというのは、心理的なハードルが高いものでした。一方、データ科学研究力養成プログラムは、運営するデータ科学センターが「所属研究科におけるメインの研究活動に支障が生じないことを大前提に実施するプログラム」と謳っているところがありがたかったです。実際に研究室の先生へ本プログラムへの参加を相談した際も「参加するからにはメインの研究にも何か持ち帰れるように頑張ってほしい」と背中を押していただき、安心して参加することができました。

普段は研究室からデータ科学研究力養成プログラムを受講していたという尾花さん。研究室のメンバーが集まる研究室と、地下の実験室を往復し、毎日研究に邁進しているそう。

直前のテーマ変更を乗り越え、初めての国際学会に出席

プログラムの開始前に、担当の堀井先生(データ科学センター 堀井 俊佑 准教授)と相談し、近年ECサイトやサブスクリプションサービスのレコメンド機能への応用などで注目を集めているベイズ統計をテーマに設定しました。1年で研究を完成させるために、最初の半年はベイズ統計に関するテキストを読み込み、残りの半年で研究を進めつつ、後半は因果推論についてのテキストを進める形に。実はプログラム修了後の今でも因果推論の研究を行っており、学会への出席を予定しています。

わからないことがあっても都度先生に確認することができ、内容面でつまずきを感じたことはなかったです。ただ、プログラムの研究成果発表会が迫る7月末に、自分が発表しようとしているテーマと全く同じ内容の研究が世に出てしまい、方向転換せざるを得なくなってしまいました。時間もない中でかなり焦りましたが、堀井先生とも相談し、手法を変えることでなんとか発表に間に合わせることができました。気になった時にすぐに担当の先生と相談できる体制が整っていたのも、この大きな壁を乗り越えられた一つの理由だと思います。

研究において一番難しく時間を要するのは、テーマ設定だと語る尾花さん。堀井先生が丁寧に相談に乗ってくださり、1年間の道筋をしっかり立ててくれたのが安心だったそう。

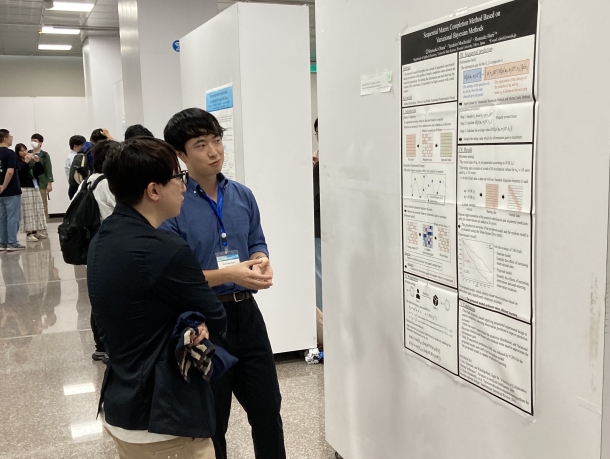

また、自分の中で一番大きな収穫だったのが、台湾で行われた情報理論とその応用に関する学会に参加できたことです。堀井先生からお声がけいただき参加できることになったのですが、普段参加している化学工学会とは発表の仕方や雰囲気がかなり異なり、刺激的で勉強になりました。また、初めての国際学会だったので、研究者同士の交流に重きを置いている部分も新鮮で、他大学の大学院生や研究者の方々と交流でき、とても充実した時間を過ごすことができました。合間に少し旅行を楽しめたのもよい思い出です。研究者として、複数の学会への参加経験は珍しい経歴になると思います。プログラムへの取り組み姿勢次第で、学内での研究成果発表会がゴールではなく、学会での発表まで叶うのは、とても魅力的だと感じました。

台湾で開催された情報理論とその応用に関する国際学会で研究成果の発表をした尾花さん。

先生としっかり相談しながら進める研究体制で、確かな力が身につく

本プログラムを通じて、データサイエンスについて「研究しなければ身につかない知識」を習得できたのは大きな財産です。理論を学ぶだけでなく、実際に研究に使うにはどうすればいいんだろう? というところまで考えられる力が鍛えられたことで、現在執筆を進めているメインの修士論文においても、本プログラムで養った統計の知識や研究力を活用して、新たな理論の確立を目指すことができています。

来年春から入社するプラントエンジニアリングの仕事にも、今回のプログラムで学んだことが活かせたらと考えています。どの業界でもDXへの動きが進んでいますが、「データサイエンス」と工場を作り管理する「化学工学」の両方の知識を兼ね揃えた人材は必要とされているようです。自分もこれまでの経験をもとに、ぜひ貢献できたらと考えています。

「研究」と聞いて、参加を躊躇している修士の学生も多いのではないかと思います。本プログラムへの応募時期は、「研究」というものの実態がよくわからず、そんな中で「2つ目の研究」と聞くと、「絶対無理だ!」と思うかもしれませんね。ただ、このプログラムは所属研究科におけるメインの研究を最優先することが大前提となっていますし、メインの研究が立て込んでいて思うような進捗が得られない時も、あくまでゴールまでに間に合えば…という形でペースを調整させてもらえました。目標や研究のテーマも先生としっかり相談できますし、データサイエンスを学びたいという意欲があれば、想像以上に得られるものの大きいプログラムだと思います。データサイエンスへの知識を深めたい、自分で活用できるようになりたいという気持ちがある人には、とてもおすすめしたいです。