社会科学×データサイエンス

社会科学部2年 今井伊織さん

領域が広範な社会科学部で、データ科学を学習

早稲田大学の社会科学部は自由度が高く、授業の中でさまざまな分野を包括的に学べます。受験の時点では学びたいことが明確に定まってなかった自分に合っていると感じ、社会科学部を選びました。

データ科学に初めて触れたのは、受験生の頃。読んでいた社会学の本を読んだ時でした。「データをこんな風に活用するんだな」と興味を持ったことを覚えています。その後は大学に入学してからも、データ科学を学べる授業を選び、現在もデータ科学を中心に授業を履修しています。

高校生の頃から、得意ではないですが数学が好きで、大学になっても学びたいと思っていました。統計理論には確率や微分といった数学的な知識も必要になってくるので、それも自分の希望には合っていたと感じています。

学年や時間に合わせ、段階的にデータ科学を習得

入学してから、学部の授業以外でもデータ科学に関する授業を履修したいと探している中で、データ科学教育プログラムを見つけました。データ科学の能力を証明する「データ科学認定制度」の認定取得にも取り組み、リテラシー級を取得し、初級科目の単位も修得しました。

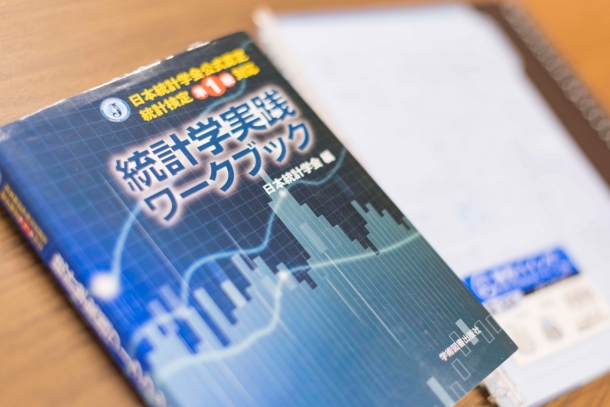

1年生の時には「統計リテラシーα・β」や「データ科学実践」といった科目を履修しました。「統計リテラシー」では、統計学の理論的な面を中心に学習。対して「データ科学実践」は、データに対して自分で実際に分析を行います。授業の最終課題として、散布図を描き、分析手法を適用し、結果を解釈するというプロセスを実際に行うことで、データ分析がどういうものなのか、明確に理解できたように感じました。

これらの授業はオンデマンド形式ということもあり、時間割に縛られることなく大学にいて授業の空き時間を選んで受講できるので便利でした。また、話を一回で聞き取ることが苦手な自分には、授業を何度も聞き直して、じっくりメモを取れるというのは大きなメリットでした。

通学に時間がかかる今井さんは、オンデマンドのデータ科学教育プログラムの講義を

空き時間を利用して受講している

2年生になってからは、「時系列構造のデータ科学」や「因果構造のデータ科学」といった授業を履修しており、データ科学センターの教務主任である須子統太先生のゼミに入っています。3年生から研究が始まるので、現在は研究領域を定める前に、統計分析手法の基礎を学んでいるところです。さまざまな分析手法を理解して基礎を固めながら、自分の研究領域をしっかり定めたいと思っています。

日常的な現象も、統計理論と一致している

統計学を学んでいて面白いと感じるのは、普段当たり前にしているような行動に、理論的な意味づけを見つけられることです。例えば、スープを作って味見をするとき、鍋からスプーンひとさじをすくって味を確認しますよね。そうすれば鍋全体のスープの味が分かる、とみなさん直感的に感じていると思います。これは統計理論でいうと、母集団から標本を採ってきて平均を取ると母集団の平均が分かる、という推定の理論に当たります。こうした、日常の直感的な動作と理論が一致していることに気づくと、統計学がとても面白くなります。

また、最近「統計検定」を受験したのですが、数年分の過去問を解いて、点数の平均から自分の合格率を計算したりもしました。受験などでは誰でもやっている行動だと思いますが、これも実は統計理論に基づいていたりします。とくに意識せず行っている日常の動作にも、実は理に適っていることがたくさんあるんです。日常で論理的に考える癖もついたように思います。

データ科学教育プログラムでの学びに加え、統計学の検定にも挑戦している今井さん

自分はMath & Stat Centerで、データ科学のLAとしても活動しており、学生からの質問対応やコンテンツチェックなどの業務を行っています。卒業論文を書いている学生から質問が来ることもあり、難しい質問には先輩にサポートして頂きながら対応しているので、勉強になる一方で、悔しい思いも勉強のモチベーションになっています。

現在の高校生は、自分の頃より、情報科目でデータの活用や統計理論について触れる機会が多いと思います。早稲田にはデータサイエンスの専門学部はありませんが、「データ科学認定制度」を活用して副専攻のような形でどの学部の人でもデータ科学を学ぶことができるのは、とても便利です。

専攻をまだ具体的に決めていない人もいると思いますが、文理を問わずどんな学問でも、データ科学はとても大事で有効な手法なので、大学に入ってから自分がやりたい研究が見つかったときに、学んだデータ科学を研究のための分析ツールとして生かすことができると思います。

文系の皆さんにとっては数学が障壁になるかもしれません。しかしデータ科学では、統計理論には知識を使うものの、実際の分析では補助ツールを使うこともできます。大切なのは数学の能力自体より、分析の目的や結果の解釈、分析手法を学ぶことだと感じています。ですので、数学に苦手意識がある人でも、分析手法を学べばデータを生かすことができると伝えたいです。