生物学×データサイエンス

教育学部4年 片山涼香さん

論文理解で必要なのは、データを読み解く力

高校生の時から生物学、特に、受精卵から完全な個体が作られるまでの過程を研究する「発生学」の分野に興味がありました。そこで、学部や研究室で生物学が学べる大学を調べ、教育学部の理学科生物学専修を選択。現在は、脳神経細胞の発生を研究する発生生物学研究室に所属しています。また、連携研究室である東京都医学総合研究所にも通っていて、そこでは卒業論文のテーマである、鳥類の脳の発生起源について研究しているところです。

研究を進めていくために、論文を通じて先行研究や基礎知識を身に付けていますが、近年の生物学の研究では、一つひとつの細胞で遺伝子の状態を詳細に解析し、そのデータを分析する手法がよく用いられています。そういった論文を読み込んで理解するために、これまで学んできたデータ科学は大きく役に立ちます。

片山さんの研究の様子。

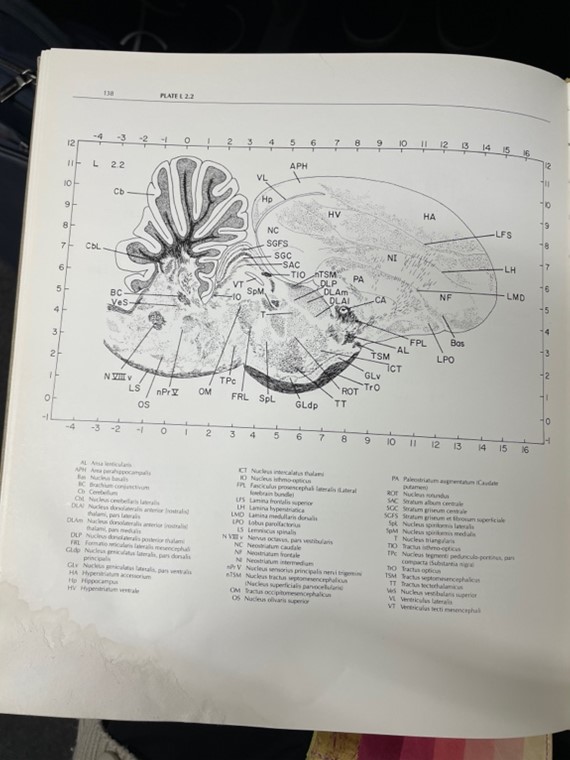

ニワトリの脳で右の模式図のように複雑な構造が作られる仕組みを探り、

鳥類の脳がどのように進化したのかを探求する

データ科学と専門分野を組み合わせることが大切

データ科学教育プログラムの科目を履修し始めたのは3年生のことでした。4年生から卒業研究を行う上で、データは必ず扱うことになるだろうと考え、基礎知識を学ぶために履修しました。

3年生で「データ科学入門α・β」を履修し、4年生で「データ科学入門δ・γ」、「データ科学実践」を履修。体系的にデータ科学の考え方を学んだ形です。データ科学を学んだのは初めてというわけではなく、1年生の時の学部の授業で、生物学に役立つ一般的な統計学についての授業も履修していました。ただ、当時は何も分からない状態で受けていたので、やや授業のスピードが早いと感じていました。そこであらためてデータ科学教育プログラムで「データ科学入門」を受講。とても分かりやすく、またαからγまで順番に授業を受けていくことで基礎から積み上げてしっかり説明がされ、全体像への理解が深まったと感じています。

「データ科学実践」の授業では、最終課題として大きい課題が一つ与えられ、ここまでの授業で解説されてきた分析のプロセスを踏まえ、自分で考えて分析します。分析の知識を自分で整理して実際に利用するのは大変でしたが、この授業を受けて「知識を身に付ける」段階から「活用する」段階に入ってきたと感じました。もっと使いこなせるようになるために、今後もデータ科学の授業を受け、より自分で分析する能力を付けていきたいです。

データ科学教育プログラムの授業における大きな収穫は、「データ科学は、自分の専門分野と組み合わせないといけない」という考え方です。現在は、将来研究者になるのか、企業などに就職するのかはまだ決めていませんが、どの分野に進んだとしても、データ科学を“ツール”として扱うという視点は重要だと感じています。

また、データ科学には数学の知識が必要だと思われていますが、データ科学の授業は、数学的要素をそこまで重視していないことも感じました。それよりも「どんな目的でどんな分析のプロセスを取るか」「そこで得た結果をどう利用するか」といった、思考の流れに重点を置いているのだと思います。実際に私も、理系ではあるのですが、数学が苦手なので生物学に来たタイプで、あまり数学は得意ではありません(笑)。それでも、文系や理系、数学が得意か苦手か、ということに捉われることなく学べました。

サークルは早稲田大学落語研究会に所属する片山さん。

多忙な研究と学生生活の中、オンデマンドの授業は効率的に学べる点が魅力となるそう

クリティカルな思考は、どんな場所でも生かされる

私のいる理学科生物学専修は、必ず週に1〜2日は実験が入り、そのレポートを次の週までに提出して、フィードバックをまた直して提出して……と、課題に追われる大学生活でもあります。正直に言って、多くの高校生の望む大学生活とは違うかもしれません(笑)。

ただ、楽しそうな授業については、学部以外のものも積極的に取っていました。特に、1、2年生のときから全学部が履修できるグローバルエデュケーションセンターの科目があることを知っていて、科目登録の際に目にしたパンフレットから、面白そうだと思ったアラビア語とタイ語の授業を取ったりもしました。自分の研究に直接結びつくものではないのですが、興味を持った授業を気軽に履修できるのは魅力だと思います。

データ科学の授業を通して、データ科学の知識やプログラミングの書き方を身に付けましたが、いちばん大きな学びは、なぜデータを使うのか、データから何が知りたくて、そのためにどういう分析をするのか、という考え方を得たことです。データ科学の知識を使うかどうかはそれぞれの研究や将来の道によって変わりますが、そこで得たクリティカルな思考は、どのような分野であっても必要になります。自分の専門性をより深め、生かすためにデータ科学を学べる今の早稲田大学のシステムで学ぶことは、どんな道を選んでも将来きっと役に立つと、高校生の皆さんにもおすすめしたいです。