- ニュース

- 日本の都市部における「わんわんパトロール」の社会的役割

日本の都市部における「わんわんパトロール」の社会的役割

- Posted

- 2024年6月27日(木)

概要

東洋大学健康スポーツ科学部の細川佳能助教(早稲田大学スポーツ科学研究センター招聘研究員)と岡浩一朗教授の研究グループは、日本の都市部におけるわんわんパトロール※1の取り組みが、飼い主間の社会的結束を強化するとともに、飼い主の社会的ネットワークの促進をより容易にする役割があることを明らかにしました。さらには、わんわんパトロールに取り組むことが飼い主のイヌの散歩の継続を促す可能性があることも示唆しました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

イヌの飼育に伴う習慣的な散歩は、飼い主の心身の健康や体力を保持・向上させるための効果的な戦略であることを示す研究成果が蓄積されています。イヌの散歩をする飼い主は健康上望ましいとされる身体活動の推奨値を満たす可能性が高いことも報告されており、定期的な身体活動による様々な健康アウトカムへの影響は十分に確立されています。

また、イヌの散歩が飼い主の健康づくりに貢献するもう一つの機序として、習慣的な散歩のなかで、イヌが社会的相互作用の媒介として機能し、地域住民同士の結束やつながり(=ソーシャル・キャピタル※2)を醸成する可能性についても報告されています。イヌの散歩と飼い主の社会関係との関連性を示す根拠は主に欧米諸国を中心として蓄積されつつありますが、実際にどのようにイヌの存在が人々の社会関係の構築に働きかけているのか、その実態は不明瞭です。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

我々は、地域住民間のソーシャル・キャピタルを醸成するうえで、イヌの散歩が果たす役割の一部を解明するために、イヌの散歩を地域防犯活動と紐付けた「わんわんパトロール」と呼ばれる日本特有の取り組みに着目しました。わんわんパトロールに所属する飼い主は、イヌの散歩中に近所の子どもや高齢者に目を配りながら歩くこと(ながら見守り)が奨励されています。とりわけ地域コミュニティの希薄化が懸念される都市部から、東京都内2自治体のわんわんパトロール組織に所属する18名を対象としてインタビューを実施し、わんわんパトロールの社会的役割について質的分析手法を用いて探索的に検討しました。

質的内容分析の結果、わんわんパトロールの社会的役割として「学校を核としたネットワークの構築」、「わんわんパトロール組織内外の緩やかなネットワークの構築」、「近隣住民への信頼感の醸成」、「地域への信頼感の醸成」、「飼い主間の互酬性の規範」、「犬と飼い主の特性」の6つのカテゴリが生成されました。

(3)そのために新しく開発した手法

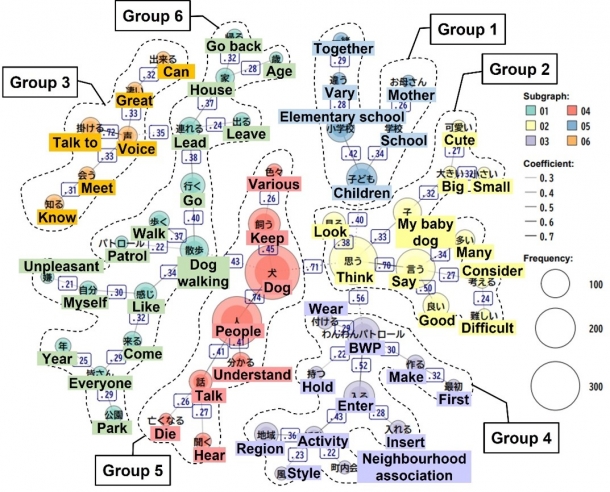

本研究では、計量テキスト分析を採用しました。計量テキスト分析は、内容分析のための定量的手法を使用して、大量のテキストタイプのデータを整理または分析するために有用な分析手法です。まず、テキストマイニングの手法を用いて、インタビュー中に頻繁に発言された語を抽出し、次に、抽出された語と語のつながりを把握するため、出現パターンの似通った語同士を線で結び、可視化する共起ネットワークを作成しました(図1)。共起ネットワークによって自動的に識別化されたグループごとに、元のインタビューデータを集中的に読み込み、わんわんパトロールの社会的役割を表すカテゴリを質的内容分析により導き出すことで、機械的なデータ分類の意味をより深く理解しました。

図1 共起ネットワーク

※1 共起関係の強弱はJaccard係数という指標を用いて測定しました。Jaccard係数は語同士の関連性を0から1の間の数値で表現し、値が1に近いほど共起関係が強いことを示します。

※2 共起ネットワークでは共起関係が強いほど、語と語をつなぐ線は太く表記され、出現頻度の高い語ほど、大きな円で描写されます。

(4)研究の波及効果や社会的影響

本研究から得られた知見は、イヌの散歩を通じて地域コミュニティのソーシャル・キャピタルを醸成するための一つの介入策を提案するものであり、わんわんパトロールは、全国規模で各自治体が既に取り組んでいる社会活動であることから、活動の価値を再認識し、より社会へ普及させていくことによる社会的影響は大きいと考えます。さらに、わんわんパトロールに取り組むことが飼い主のイヌの散歩の継続を後押しする役割を持つ可能性が示唆されたことから、習慣的にイヌを散歩させる飼い主を増加させることができれば、身体活動量の増加に伴う健康影響という観点でも公衆衛生上大きな波及効果を持つと思われます。

(5)今後の課題

今後の課題として、本研究では東京都内の2自治体におけるわんわんパトロール活動に焦点が当てられているため、本研究の成果を他の自治体に適用する際には慎重な判断が必要です。居住地の近隣環境は、イヌの散歩に期待される健康上の利点を促進または妨げることが確認されているため、対象地域を拡充させ、本研究の成果を日本の他の地理的文脈にも適用できるかどうかを検討する必要があります。

(6)研究者のコメント

イヌの飼育や散歩が人およびイヌの健康にもたらす好影響を明らかにするための研究をさらに深化させていくためには、研究者のみならず、ペット産業に関わる企業やイヌの飼育環境整備に関わる地方公共団体と協働し、分野横断的に研究を発展させていくことが必須となります。改めて、本調査にご協力いただきましたわんわんパトロール関係者の皆様、共同研究者の皆様に心より感謝申し上げます。

(7)用語解説

※1 わんわんパトロール

わんわんパトロールとは、現在多くの自治体で導入されているイヌの散歩と地域の防犯を結び付けたボランティア活動です。その取り組みは、東京都世田谷区の駐在所で犬を飼っていた一人の警察官の閃きにより平成15年3月から始まり、忽ち全国へと広がっていきました。主な活動内容は、所属するわんわんパトロール組織指定のお揃いのバンダナや腕章を身に付けて、イヌの飼い主が近隣の子どもや高齢者をはじめ地域を見守る視点を持ちながら、イヌと散歩に行くというとてもシンプルなものです。イヌを飼っていれば日常的に行われる散歩を通じて、誰でも気軽に続けることができるのも、この活動の大きな特徴と言えます。

※2 ソーシャル・キャピタル

ソーシャル・キャピタル(日本語では社会関係資本)とは、人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴を意味します(Putnam, R. D. 2001)。ソーシャル・キャピタルの定量的な把握は、他人への一般的な信頼感や社会活動への関与・参加などの指標を用いて測定されています。

(8)論文情報

雑誌名:Scientific Reports

論文名:Social role of the ‘Bow-Wow Patrol’ in urban areas of Japan: a qualitative study

執筆者名(所属機関名):Yoshino Hosokawa, Kaori Ishii, Ai Shibata, Hiroko Yako-Suketomo, Riki Suko, Koichiro Oka

巻・号・頁:14巻1号13119頁

掲載日:2024年6月7日

掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41598-024-64079-4

DOI:10.1038/s41598-024-64079-4