- その他

- 亀岡 遵 教授 (かめおか じゅん)

亀岡 遵 教授 (かめおか じゅん)

- Posted

- 2022年9月1日(木)

Click here for the English version/英語版はこちら

自己紹介

|

|

研究室紹介動画

研究テーマ・領域

バイオ情報センシング

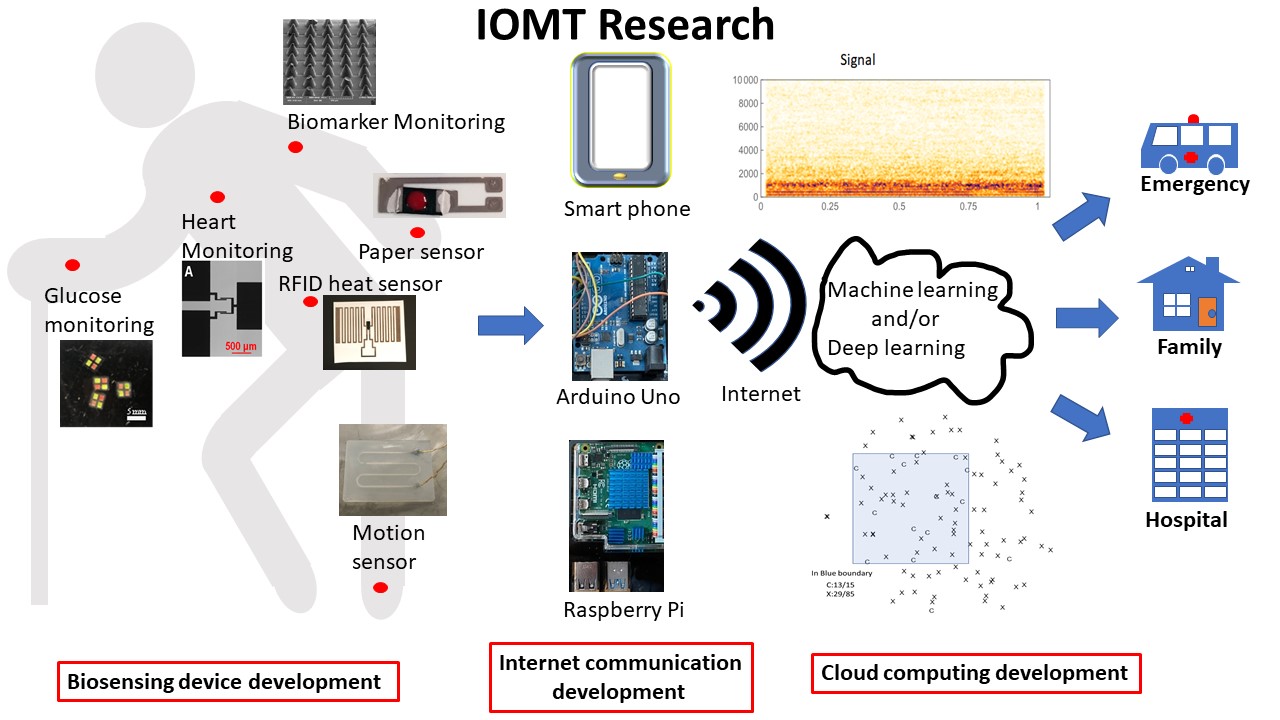

私のグループは、 IOMT (Internet of Medical Things) についての総合的な研究を行っています。IOMTプラットフォームは、バイオセンシングデバイス、インターネット通信システム、クラウドデータ処理の3つの独立した技術から構成されています。バイオセンシングデバイスには、血糖値センサーや血圧センサー, ウェラブルセンサーなどがあり、低価格、高精度で連続計測可能なバイオセンサーの研究開発を行っています。インターネット通信システムは、スマートフォン、RFID,ラズベリーパイやアルディーノなどを用いて、バイオ情報を連続的に取得し、インターネットを経由してクラウドに送信する技術です。この技術では、クラウドへの情報伝達プロセスの最適化を研究しています。クラウドデータ処理は、取得したバイオ情報から最終的な判断を決定する技術です。このプロセスでは、正しい判断が下せるように、機械学習やディープラーニングのプログラムと特徴量選択の最適化を研究しています。将来、このようなIOMTプラットフォームを用いることで、慢性疾患患者の異常を瞬時に、かつ遠隔で検知でき、早期の医療対応が可能になると考えられます。

私のグループは、 IOMT (Internet of Medical Things) についての総合的な研究を行っています。IOMTプラットフォームは、バイオセンシングデバイス、インターネット通信システム、クラウドデータ処理の3つの独立した技術から構成されています。バイオセンシングデバイスには、血糖値センサーや血圧センサー, ウェラブルセンサーなどがあり、低価格、高精度で連続計測可能なバイオセンサーの研究開発を行っています。インターネット通信システムは、スマートフォン、RFID,ラズベリーパイやアルディーノなどを用いて、バイオ情報を連続的に取得し、インターネットを経由してクラウドに送信する技術です。この技術では、クラウドへの情報伝達プロセスの最適化を研究しています。クラウドデータ処理は、取得したバイオ情報から最終的な判断を決定する技術です。このプロセスでは、正しい判断が下せるように、機械学習やディープラーニングのプログラムと特徴量選択の最適化を研究しています。将来、このようなIOMTプラットフォームを用いることで、慢性疾患患者の異常を瞬時に、かつ遠隔で検知でき、早期の医療対応が可能になると考えられます。

また、長期的には、バイオセンシングデバイスで得られたビッグデータから未知情報を推測でき、それをもとにより正確な早期診断を下すことが可能になると考えられます。例えば、グルコースの連続血中濃度データと取得したビッグデータから、早期の糖尿病を検知することができると考えられます。現在、糖尿病患者数は、約1000万人おり、早期発見は医療費の削減に寄与します。また、取得したビッグデータと患者のグルコース情報から、すい臓がんの早期発見も可能になると推測されます。すい臓がんは、早期発見が困難ながんの一種で、毎年4万人の患者数が確認されており、年々増加傾向にあります。

医学以外の応用としては、農学、酪農、フードセーフティー、水質モニターなどの分野にもIOXTが応用できると考えられており、連続バイオ情報モニターシステムは、”社会活動寿命”の延伸と人の生産性を高めることで、持続可能な社会創出に役立つと考えられます。

- バイオセンサー

- IOMT

- ウェラブルセンサー