- ニュース

- 開催報告:高等研究所「人新世と人文学」セミナーシリーズ(第3回)「山と人新世:中央アジア山岳地域の歴史研究から考える」

開催報告:高等研究所「人新世と人文学」セミナーシリーズ(第3回)「山と人新世:中央アジア山岳地域の歴史研究から考える」

- Posted

- 2022年3月28日(月)

本講演会は本学高等研究所研究プロジェクト「人新世と人文学:Humanities in the Anthropocene」セミナーシリーズ第3回公開講演として企画されました。国内外から30名の参加者を得、講演後には活発な議論が行われました。

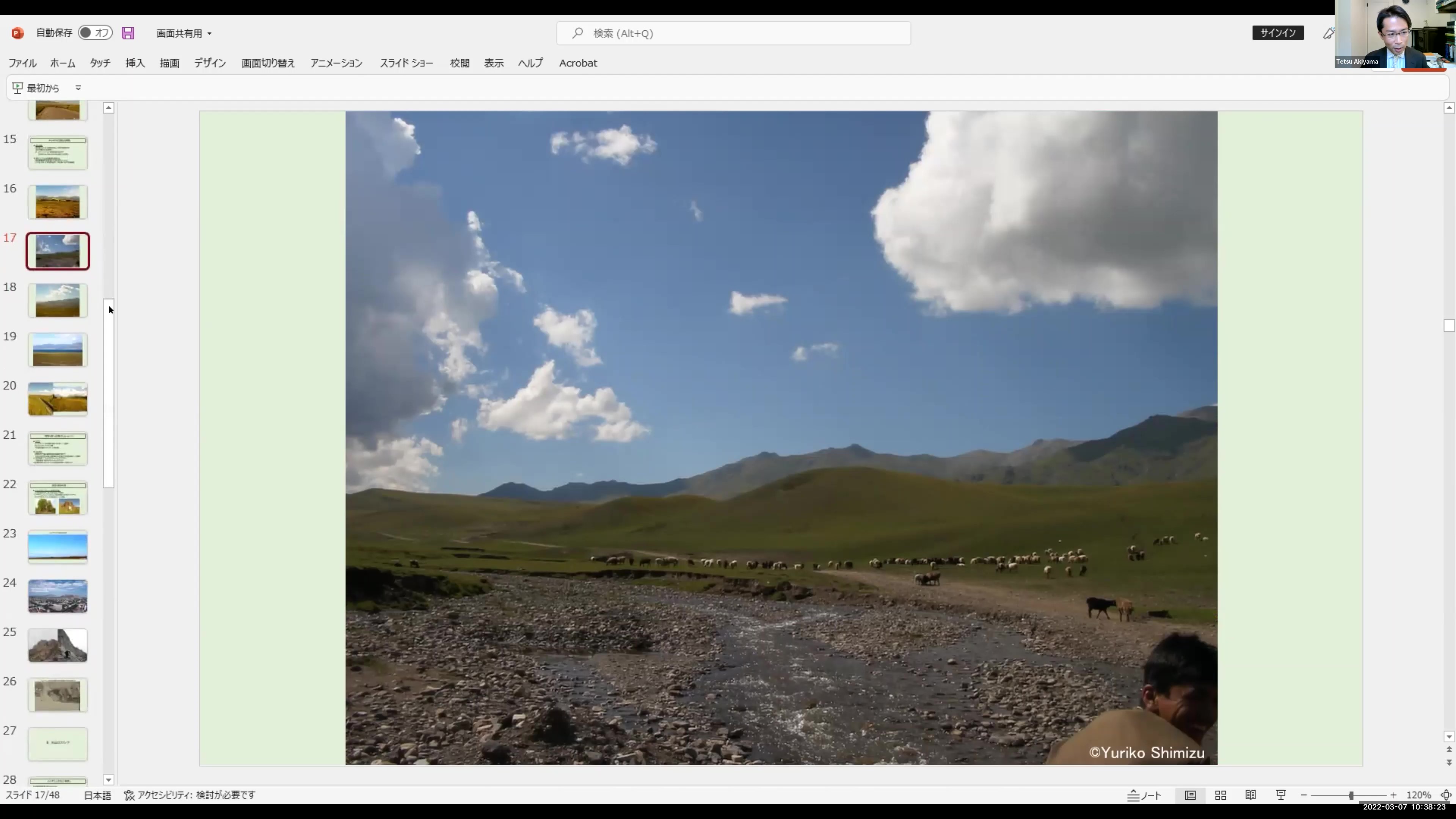

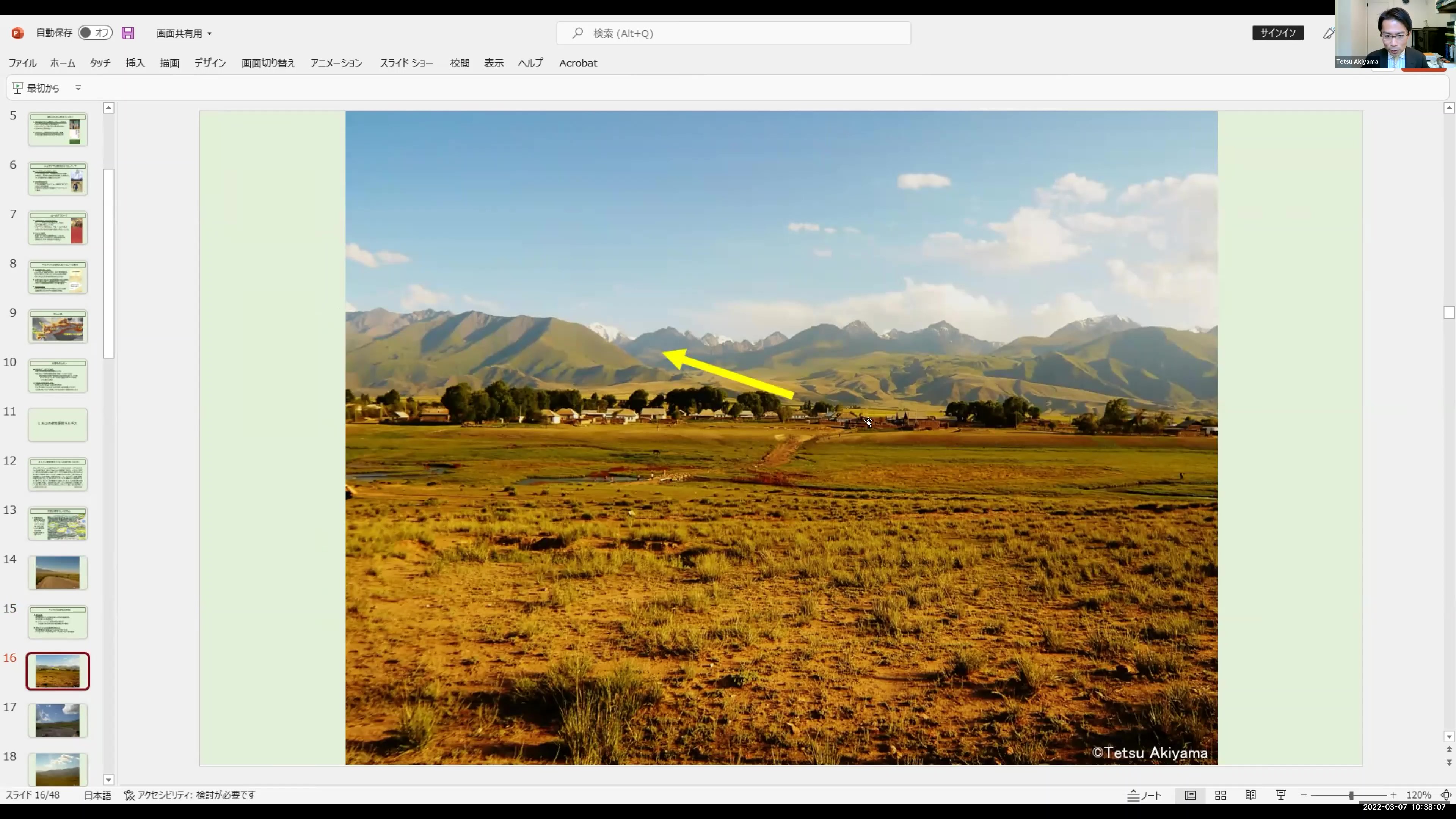

講演者の秋山徹氏(早稲田大学高等研究所 准教授)は、中央アジア近現代史を専門とし、特に、天山山脈を点とするキルギス遊牧民族に関する研究を蓄積しています。コロナ禍以前には、毎年のように天山山脈でのフィールドワークに赴いたとのことで、画面に映される現地で撮影された美しい山岳風景に目を奪われました。

今回の講演では、中央アジアの近現代史を「人新世」という新たな観点で再検討することで、環境ファクターを加味した新たな歴史記述の可能性を拓く、スケールの大きな立論がされました。山をめぐる経済、信仰、ナショナルアイデンティティの問題、さらに近代国家を遊牧という観点から相対化することへと議論は展開しました。

また、19世紀半ば以降のロシアによる天山山脈地域への進出・征服の実態、ロシアに対して時に協力/反抗するキルギスの実態、ロシア人入植者が逆にキルギス化(山岳の生活への適応)する実態等、人間にとって生存の条件が厳しい山という環境であるからこそ起こった国家間、民族間の紛争や融和のプロセスに着眼し、近代史に新しい視点をもたらす講演内容でした。

後半の質疑応答パートには、ディスカッサントとして地田徹朗氏(名古屋外国語大学 世界共生学部 世界共生学科 准教授)をお招きし、「人新世」史から山岳地域を眺めることで、①山岳地域の「地質」に刻まれた人間活動の痕跡をみること、②平地民による征服・併合・植民地化を経て変わったこと、変えられたこと、変わらなかったことをみることが可能となるのではないかという提言がなされました。

また、今般のロシアによるウクライナ侵攻にも話は及び、ロシアの側には歴史的に「ウクライナはロシアの一部」という感覚が存在していることと、ロシアによるキルギス支配の歴史ともオーバーラップすることへの論及もありました。現代社会において、私たちが取り組まねばならない課題解決における、歴史的視座の重要性を改めて考える機会ともなりました。ディスカッションパートでは、そのほか稲葉穣氏(京都大学教授)・ 相馬拓也氏(京都大学准教授)・ 川本正知氏(奈良大学教授)ら中央アジア史、地理学等を専門とする参加者からも質疑が寄せられ、予定時間をオーバーするほどの有意義な討論が行われました。

開催内容

日時:2022年3月7日(月)10:00〜12:00

会場:Zoom

講演者:秋山徹(早稲田大学高等研究所 准教授)

演題:「山と人新世:中央アジア山岳地域の歴史研究から考える」

- Tags

- イベントレポート