- ニュース

- 開催報告:高等研究所「人新世と人文学」セミナーシリーズ(第2回)公開講演会「古典絵画の基盤―技法材料、流通、使用」(2/5)

開催報告:高等研究所「人新世と人文学」セミナーシリーズ(第2回)公開講演会「古典絵画の基盤―技法材料、流通、使用」(2/5)

- Posted

- 2022年3月14日(月)

本講演会は本学高等研究所研究プロジェクト「人新世と人文学:Humanities in the Anthropocene」セミナーシリーズ第2回公開講演として企画されました。

第2回となる今回の講座では、国内外から81名の参加者を得、参加者の研究領域も多岐にわたり盛会となりました。講演者の鴈野佳世子氏(獨協大学 特任准教授)は、古典絵画の技法・材料研究を専門とする一方、自身も日本画家として絵画制作に携わっておられます。今回の講演では、通時的視点から絵画をめぐる環境とのかかわりについて以下の5つの話題から講じていただきました。

1.日本絵画の材料について(前近世)

2.日本絵画の材料について(近世・近現代)

3.絵画材料と環境

4.光学的調査の成果

5.技法材料史学の視座と展望

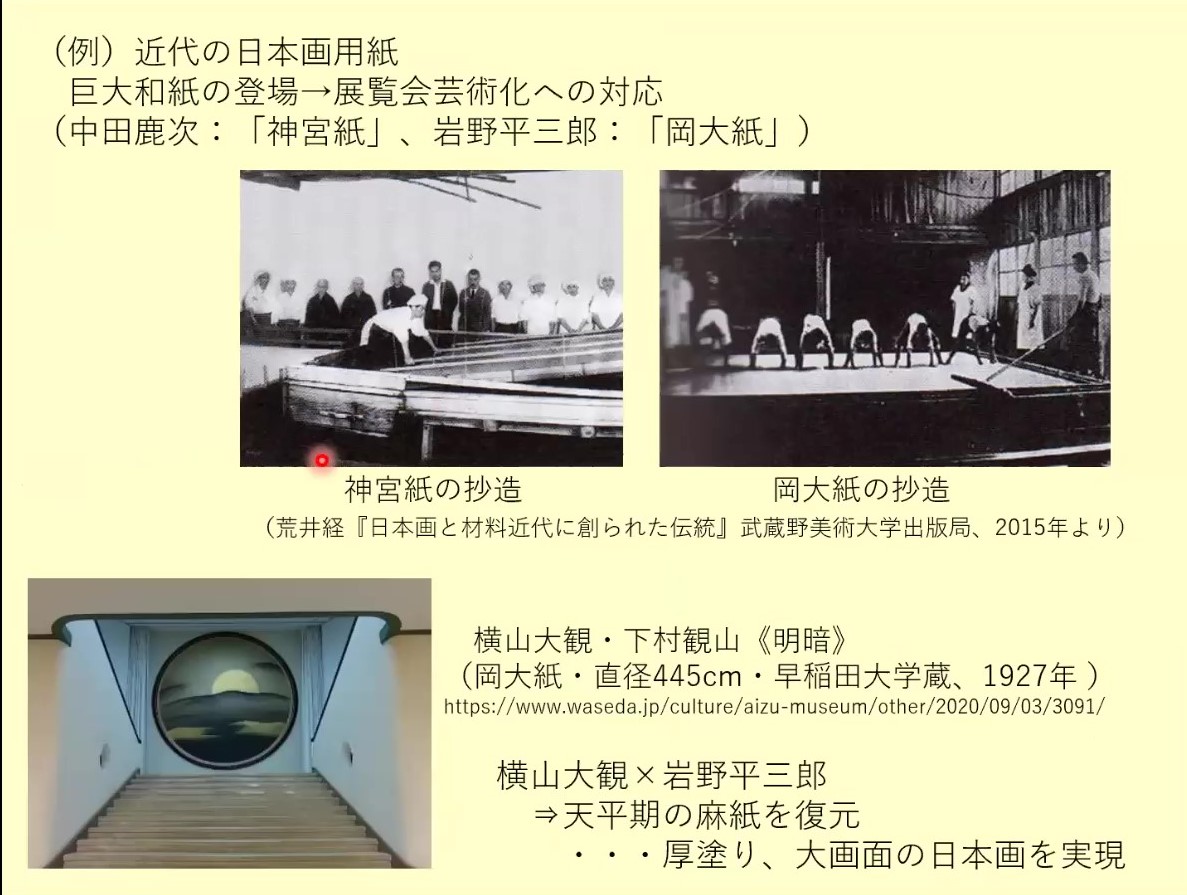

まず、1.及び2.を通じて、伝統的画材に加え人工顔料や化学合成された素材が用いられるようになった18世紀には、絵画の表現可能性(特に、絵具で表現できる色調)が広がり、このことと軌を一にしてゲーテによる色彩論など新たな作画理論が登場したことなどが紹介されました。さらに、同時期の日本でも、伊藤若冲らによって輸入された人工顔料の利用がはじまっていたことなどを時系列に解説していただきました。このような現象を通じて、人新世がはじまる端緒と目される18世紀の産業革命や流通のグローバリゼーションが、絵画制作現場にも及んでいるとの視点が示されました。

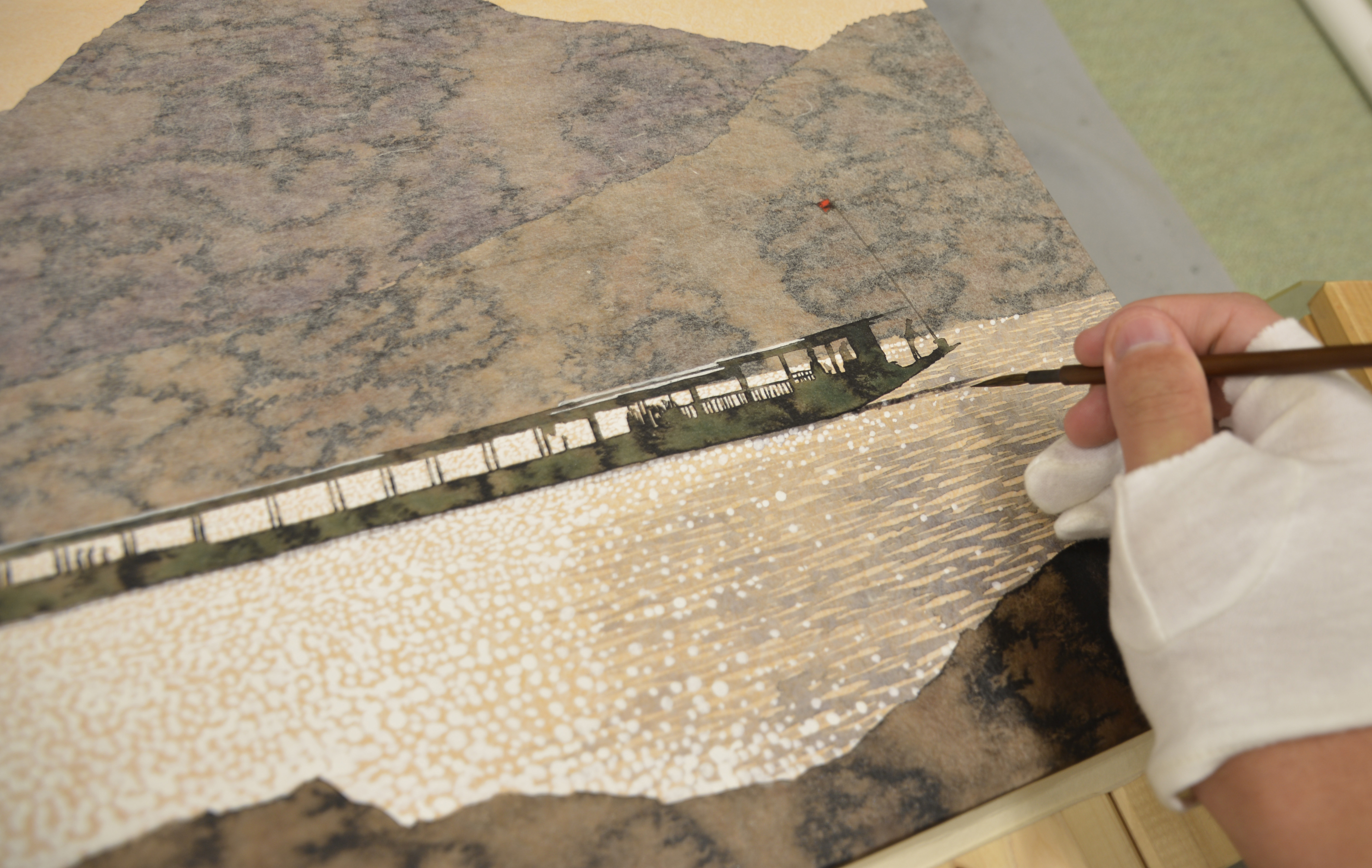

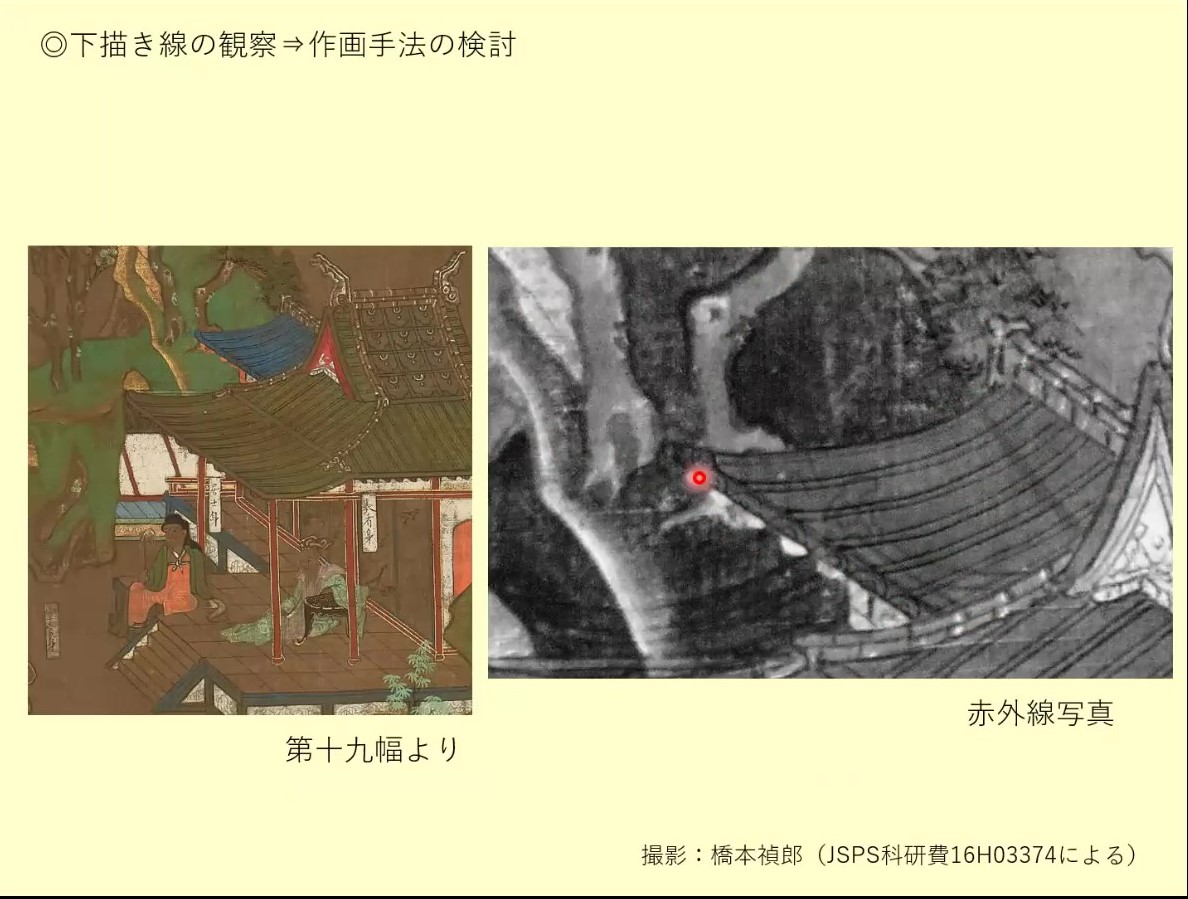

さらに3.では、文献史料や絵画史料を用いて、前近代の日本における絵画制作工房や、画材流通の実態を取り上げていただきました。古代・中世を通じて、貴重な青の原料であるラピスラズリが産地(中央アジア)から世界中へ流通していたこと、古代日本では、貴石や貴金属を原材料とする絵具が全国の産地から朝廷や有力寺院へ献上されていたことなど、絵具をめぐる「経済圏」の存在が浮き彫りともなりました。4.及び5.では、美術史研究における工学的調査、特に赤外線撮影利用の有用性が、鴈野氏ご自身の近年の研究を通じて紹介されました。

ディスカッションパートでは、絹の分析による作品制作地や制作年代把握の可能性について、前近代の絵具やその原材料である鉱石をめぐる利権のあり方について、現代の絵画制作現場における動物性膠の代替としての植物性膠の可能性について、日本の仏画研究における科学的調査の蓄積について、絵画史と経済史の協働の可能性についてなど、参加者からも活発な意見が寄せられました。美術作品を、何が表現されているのかという図像(意味)の観点だけでなく、素材や技法といった即物的な面から捉えることによって、それが制作され、継承されてきた社会や歴史が浮き彫りにできるという可能性が示される機会となりました。

開催内容

日時:2022年2月5日(土)10:00〜12:00

講演者: 鴈野佳世子(獨協大学国際教養学部 特任准教授)

講演タイトル:「古典絵画の基盤―技法材料、流通、使用」オンライン開催(Zoom使用)

会場:オンライン(Zoom)

※なお、本セミナーシリーズでは、第3回講演会を2022年3月7日(月)に開催いたしました。早稲田大学高等研究所准教授の秋山徹氏による「山と人新世:中央アジア山岳地域の歴史研究から考える」として、天山山脈に拠って暮らす遊牧民族の近現代史をモチーフにして、人と山との相互関係について講じていただきました。

- Tags

- イベントレポート