『Authors Alive!~作家に会おう~』

マーサ・ナカムラさん×水原涼さん 朗読イベントレポート

5月11日(水曜日)に、国際文学館において、2022年度の「Authors Alive! ~作家に会おう~」第2回が行われました。

会場を「B1F・ラウンジと階段本棚」に設けましたが、2021年度の朗読イベントでも全6回中4回、同じ形で行っています。

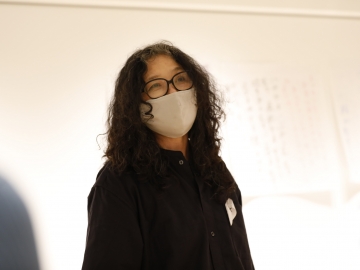

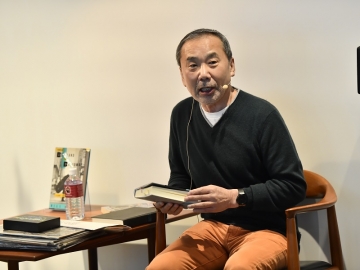

出演は、詩人のマーサ・ナカムラさんと小説家の水原涼さんです。当館顧問でもあるロバート キャンベルさんが司会をつとめました。

公募を中心にした参加者は、館内見学ののち、階段本棚などの客席に着きました。

橋本周司・当館顧問(本学名誉教授)が主催者として挨拶をして、朗読イベントが始まりました。

キャンベルさんは冒頭、マーサ・ナカムラさん、水原涼さんのことを、お二人と会話しながら紹介しました。

ナカムラさんは、埼玉県出身、本学文化構想学部を卒業していますが、在学中に詩人の蜂飼耳さんの授業で詩に出会い、大学図書館で「現代詩文庫」をたくさん読んだとのこと。いわば大人になってから詩を作りはじめたと語っていましたが、早くも2016年に現代詩手帖賞を受賞、さらにこれまでに刊行されている詩集2冊はいずれも賞を受けています(2018年に『狸の匣』が中原中也賞、2020年に『雨をよぶ灯台』が萩原朔太郎賞)。そして昨2021年に早稲田大学坪内逍遥大賞奨励賞を受賞しました。

水原さんは、鳥取県出身ですが、涼を求めて(?)北海道大学に進学し、卒業後、本学大学院文学研究科で修士課程を修了しました。大学4年生だった2011年にデビュー作「甘露」で第112回文學界新人賞を受賞しましたが、同作が芥川賞候補作にもなりました。

その後4年半ほど文芸誌に作品が掲載されない苦労があった水原さんが、スタイルやテーマが多様な作品を活発に発表できるようになっているのには、“自分の文章への納得”を再確認できた経緯があったこと、また、受賞が続いて順調と見られがちなナカムラさんも、思うように言葉が出てこないし、最初の受賞後1年余りスランプを経験したこと――、そういった厳しい体験を糧にしていったお二人の軌跡と心情が、言葉をどうやって紡いでいくのかに関心をもつ参加者に、作家の肉声で直に届けられたのは、リアルのイベントならではの良さがあったと思います。

最初の朗読はナカムラさんの詩で、今年が寅年であるのをことほぐように作ったという「虎を迎える」でした。作中には「まもなく虎が大きな金児を運んでくる」という1行があり、読む人に幸せがくるようにという願いも込められているとのことでした。

朗読のあと感想を求められた水原さんの言葉に促されて、ナカムラさんは、うたっているのが人間とは限らないアイヌのユーカラが好きだと語りましたが、神話的な世界観も感じられる言葉づかいをめぐって、また詩の中の「私」をめぐって、3人での意見が交わされました。

末尾の3行だけですが、ここで紹介します。(朗読された作品について、下記で案内しています)

その時、私は星の中で歌っていたのだ

夫は星の袂で歌い、

私たちの大きさが異なるのはそういう訳である

次に水原さんが朗読したのは、「口紅」。「今日、祖母が死んだ。」から始まり、「指先を嗅ぐと線香のにおいがした。」で終わる2000字弱のエッセイ全文でした。

実体験で、文中に「小説の推敲のためにプリントアウトを持ってきているのだけれど、作業はまったく進まない。(…)それで僕は、小説のプリントの裏を使って、この文章を書いている。」とある点に着目したキャンベルさんのコメントを受け、水原さんは「書くことについて」をテーマにした小説(「日暮れの声」)のことだったと話し、さらに誰しもが経験する<祖母の死>をいくつかの小説で扱っていることを紹介しました(「鳥たち(birds)」、「干潮」)。

朗読を聞いたナカムラさんは、まるで自分の経験だったような話と言いながら、自分の祖母が亡くなって口紅を塗ったときの固い感触を思い出した、と語りました。葬儀まで時間がおかれる理由の描写(「実家のある村で初午の集会があるからだ。」)にもナカムラさんは民俗的だと注目していましたが、キャンベルさんは<期限>のある時間の経過の中での語り方に興味を覚えたとのことでした。

続いてナカムラさんの散文詩「おわかれ」へ。ナカムラさんは、聞いてもらうのに詩としてでも小説としてでもよい、と前置きをして「祖父母がしに、私と叔母はフネに乗ることになった。」という最初の1行から朗読に入りました。

この詩の背景を訪ねられたナカムラさんは「実際に続いた身内の死をどう受けとめていくか、わからなくなって、船で死の国に運ぶ作業を表現しようとした」ことや、さらに自分の中の異界への憧れについて語りました。話題は詩集題名に使われた「匣」の字からのイメージにも及び、水原さんから初読時に「後代の世に送るノアの箱舟」を連想していたという感想がありました。

水原さんが用意した次の作品「最後の靴」は未発表の短編で、こうした試みは「Authors Alive!」で初めてとのこと。既発表の私小説的作品(「光の状況」など)と一連のもので、語り手は北の町で恋人と別れて東京にいる男性、元恋人が海外旅行への乗り継ぎで来た羽田で会う日の物語、という説明があって、作品の最後の部分が朗読されました。

事前にテクストを読んでいたキャンベルさんとナカムラさんから、会話のカギ括弧がないのにセリフがよくわかると指摘があり、また、性格づけなどを“説明”で表現するのでなく、動作や音、触覚からその人物を理解させる書き方が印象的だという感想もでたところ、水原さんから、人との距離の取り方、取り損ね方を考えた連作だとの自作解説がありました。

朗読の最後は、「最後の靴」とは<捨てる>でつながりがあるという、ナカムラさんの散文詩「大みそかに映画をみる」となりました。

夜の暗さが一番濃くなって、思い出という映像を最もはっきりさせる大みそかを歩く、というモチーフのもと、「年末になると、毎年子狸たちが家に疎開しに訪れる。」から始まる幻想的な一篇のなかに、「私は十一月に、部屋を訪れていた男の服を捨てた。/(…)/仕方なく透明の袋に包んで、所定の場所に置いていたら、住みかの決まり通りに業者に持っていかれてしまった。」などのリアルな描写もある作品に対して、お二人から対照の妙があるという感想が寄せられました。

イベントの締めくくりに、参加者から事前に集めたアンケート・質問が紹介され、「今読んでいる本、気になる本」「書く前、書くとき、ゾーンに入るための、ルーティーン」に対するお二人の答えが披露されました。

今回のイベントで朗読された作品

マーサ・ナカムラ

・「虎を迎える」(『現代詩手帖』2022年1月号掲載)

・「おわかれ」(『狸の匣』思潮社・2017年)

・「大みそかに映画をみる」(『狸の匣』)

水原涼

・「口紅」(『すばる』2016年5月号掲載)

・「最後の靴」(未発表)

このイベントの公募情報