「制作」という立場で演劇をつくり続けて30年。東池袋の劇場「あうるすぽっと」の根本晴美さんが、「制作のすべて」を語ります!

根本晴美さんは、演劇制作のエキスパートとして三軒茶屋にある世田谷パブリックシアター、東池袋にある「あうるすぽっと」などに勤務してきました。俳優でもなく、演出家でもなく、「制作」として演劇に関わってきた彼女の目に見えていたのは、いったい、どのような演劇の姿だったのでしょうか? 演劇を仕事にしたい学生必見のインタビューです!

私たちの世代が劇場を変えた

ーー現在、根本さんは東池袋の劇場「あうるすぽっと」で劇場制作をされています。具体的にはどのような内容の仕事をしているのでしょうか?

根本:貸館プログラム、共催プログラムを選定したり、主催事業を企画したり。それに、助成金の獲得、アウトリーチプログラムの企画・運営や後進の育成も行っています。

インクルーシブ・アートにも挑戦中で、障害がある・なしにかかわらず誰もが「来て、見て、参加」できる劇場のあり方を、日々考えています。

あうるすぽっとに移る前は、世田谷パブリックシアターに在籍し、制作として演劇・ダンス公演のプロデュースの仕事をしてきました。世田谷パブリックシアターは日本初の創造発達型公共劇場として運営されていたこともあり、年に3〜4本の公演を企画をしていたんです。また、そんな公演の企画と同時に、助成金の獲得、地域の人々へのアウトリーチといった事業を手がけていましたね。

ーー学生時代から、そのような仕事をしたいというビジョンがあったのでしょうか?

根本:いえ、30年前の、私が学生時代にはこのような仕事はありませんでした。劇場には、女性が働く場がなかったんです。

ーーそうなんですか!?

根本:かつて、区が持っている劇場は、今のように主催プログラムを行わず、どちらかというと、公民館や区民ホールといった「場所を貸す」施設が多かった。私たちの世代が劇場の形を変えてきたんです。その第一歩となったのが、1997年に開館した世田谷パブリックシアターでした。

制作だけは絶対にやりたくない!

ーー根本さん自身、学生時代にはどのように演劇と関わっていたのでしょうか?

根本:中学から部活で演劇をしていたのですが、高校生の頃、一つ上の先輩が早稲田の演劇研究会に入ったので大隈講堂裏のアトリエまで公演を見に行きました。大量のレモンが降ってきたり、テントがバサッと落ちて大隈講堂が輝いて……という演出に、「こんな世界があるのか!?」と、ショックを受けた。

そして、志望校を早稲田に変え、無事入学すると、真っ先に演劇研究会に入部したんです。当時、劇研には、鴻上尚史(演出家・劇団「第三舞台」主宰)さんや白井晃(神奈川芸術劇場・芸術監督)さんらが在籍していました。

ーー現在の演劇界を牽引する人々に囲まれていたんですね。

根本:しかし、当時の劇研は本当に授業に出られなかった……。そこで、数ヶ月で辞めてしまったんです。それ以降は、友達の劇団を手伝って演出や照明を担当したりして楽しく学生演劇をしていました。

ーー現在のように公演制作を行うことも?

根本:いえ、制作だけは絶対にやらなかった(笑)。当時の制作といえば、なんでもやらなきゃいけない雑用係でした。チケットだって実券を作るところから販売まですべてを行わなければないし、チラシなんて作れる気がしませんでした。

ーーそんな根本さんが、なぜ制作の道を歩むことになったのでしょうか?

根本:就職をするタイミングで、たまたま劇団四季の採用募集があったんです。それまで四季の作品を見たことはなかったのですが、採用をいただき、社長秘書として勤務した。その後、四季をやめ、しばらく留学していたんですが、帰国したタイミングで四季の同期から青山劇場・青山円形劇場に誘われました。この劇場が、私が初めて働いた劇場です。劇場広報業務や主催企画の立案・実施のノウハウなど、働きながらゼロから学ばせていただきました。

ーー青山劇場ではどのような企画を行っていたのでしょうか?

根本:同じく早稲田だったキャラメルボックスの成井豊さんとともに子供向けの企画を作ったり、鈴木勝秀さんと演劇公演を企画しました。また、第三舞台の事務所がたまたま近くにあった縁で、プロデュース公演を企画していました。

ーー早稲田のつながりはとても強かったんですね。

根本:はい。早稲田に入ったことで今があります。

きっかけを掴めば劇場に来てくれる

ーー現在取り組んでいるプロジェクトは、どのようなものでしょうか?

根本:豊島区では、今年の11月に「豊島区立芸術文化劇場」という新ホールがオープンします。そのこけら落としシリーズとして、コンドルズの近藤良平さんの振付で、区民の方に参加いただくダンスを企画しています。

また、「あうるすぽっと」でもいろいろな企画を進めています。オープンから11年になるのですが、まだ明確な特徴を打ち出していない劇場。おそらく、区民の方には、劇場の外でやっている「にゅ〜盆踊り」のほうが馴染みがあるでしょう。今後は、劇場に色を付け、外部の方々に何をやっている劇場なのかを伝えていかなければと考えています。

ーーどのような方向で、劇場を変えていくのでしょうか?

根本:世田谷パブリックシアターの場合、先鋭的で、刺激的な作品を数多く上演してきました。ただ、地域性を考えると、そういう作品を豊島区で上演するのは相応しくない。それよりも、もっと幅広い年代の人々が親しめるラインナップを実施することを考えています。

私の着任以来、あうるすぽっとでは、神田松之丞さんの講談や玉川奈々福さんの浪曲といった日本の伝統芸能の上演を行ったり、ファミリーで楽しめる、世界の名作童話をもとにしたおどる童話シリーズも今年3本目になります。今後は、演劇やリーディング公演も含めて、この方向性を強めていきたいですね。

ーーやはり、地域の特色を考えながら企画をしているんですね。

根本:はい。池袋って、いい意味で雑多な街だと思うんです。大型デパートがあったり、アニメイトがあったりと、日常と非日常の中間的なエリアがあり、同時に、生活と密着している雰囲気がある。

着任した当初は、正直、区民の文化度は高くないのではないか……と危惧していたんです。しかし、いざ事業を展開してみると、そんな事はありませんでした。子供向け企画のチラシを小学生に配布すると、とても反応がいい。昨年は、これまで無料で上演していたクリスマス企画を、有料の新しいパフォーマンス企画に変えたところ、ありがたいことにお断りしなければならないくらいチケットが売れました。

そんな経験からわかったのは、ニーズのあるところに的確にインフォメーションすれば、興味を持って劇場に足を運んでくれるということです。

ーー今後、どらま館からは若い演劇人が続々と育っていきます。若い世代に伝えたいことはありますか?

根本:演劇界はまだ雇用形態が未熟で、なかなか正規職員として雇用されないなどの不安定さがつきまとい、演劇への道を諦めてしまう人も少なくありません。しかし、徐々にではありますが、労働環境は改善されつつあります。怖がらずに飛び込んできてほしいです。

また、制作としてのキャリアの積み方も様々です。私のようにどこかに所属してもいいし、制作会社を立ち上げてもいい。地方の劇場でもキャリアを積むことができます。いろいろな道があることを若い人には伝えていきたいです。

ーーここ10〜20年で、地方にも積極的にプログラムを展開する劇場は増えていますね。

根本:特に、愛知県豊橋市の「穂の国とよはし芸術劇場プラット」や岐阜県可児市の「可児市文化創造センター」など、とても優れたプログラムを展開している地方の公共劇場が近年増えています。各劇場では、公演だけでなく、レクチャーやワークショップなど多彩に企画しているし、地域住民のコミュニケーションの場としても機能している。ぜひ、ひとりでも多くの人に劇場に足を運んでほしいですね。

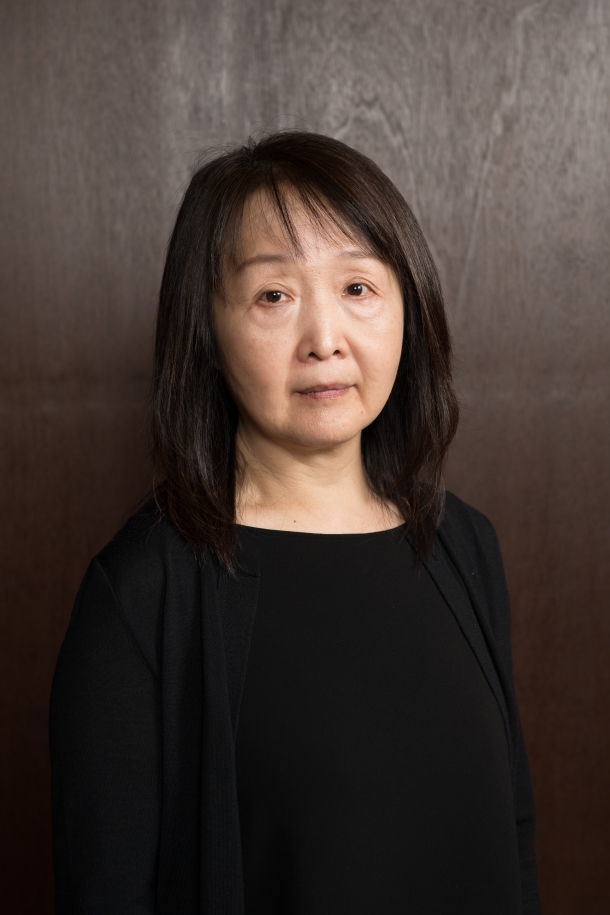

プロフィール

根本晴美

東京都生まれ。84年第二文学部演劇専攻卒業。卒業後は四季株式会社に入社。青山劇場、世田谷パブリックシアターなどで舞台制作に携わる。2016年より、あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)でチーフプロデューサーを務める。