座・高円寺芸術監督にして、半世紀以上にわたって活動してきた佐藤信さんが初・どらま館公演! 演劇界を作り上げた伝説の演出家が語る演劇の可能性とは?

現在、座・高円寺の芸術監督を務める演出家・佐藤信さんは、半世紀以上に渡って演劇界をリードしてきた人物。これまで「アンダーグラウンドシアター自由劇場」や「劇団黒テント」といった伝説的な劇団で活動を展開し、日本の戦後演劇史に名を残してきた佐藤さん。さらに、自身の作品ばかりでなく、世田谷パブリックシアター初代芸術監督、東急文化村・オーチャードホール初代プロデューサーなどを歴任し、現在にまでつながる演劇界の制度をつくってきました。「社会と演劇の関わり」を実践してきた彼が、今年5月、なんとキャリアとして初めて、早稲田小劇場どらま館にて演出作品を上演します。

1966年から50年以上にわたるキャリアを通じて、佐藤さんはどのようなビジョンで演劇を作り続けてきたのでしょうか? そこには、大ベテランとなりながらも、いまだ守りに入らず、現代社会と格闘を続ける演出家の姿が見えてきました。

失敗をできない世の中になっている……

ーー演出家として半世紀以上の活動を続けている佐藤さんですが、意外にもどらま館で初演出だそうですね。

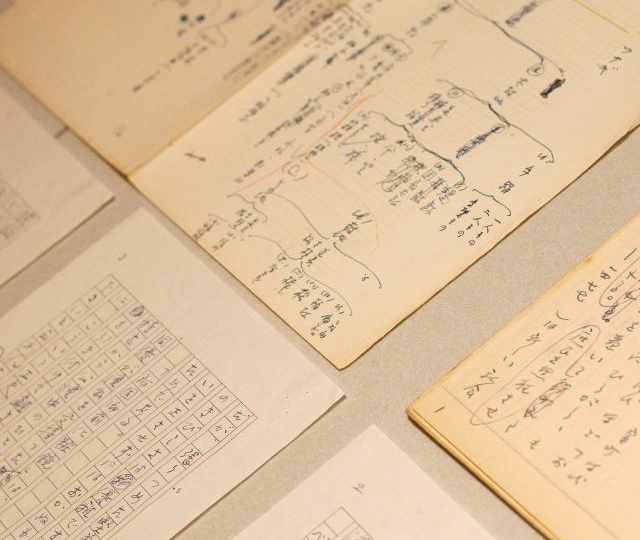

佐藤:昔、鈴木忠志さんが劇団「早稲田小劇場」で現在のどらま館をアトリエにしていた頃、『あたしのビートルズ』という戯曲を提供したのですが、演出作品を上演したことはありません。ただ、昔からかなり通っていた劇場でしたね。かつては「モンシェリ」という喫茶店の上にあったのを覚えています。当時、どらま館は早稲田小劇場専用のアトリエ兼劇場だった。60年代は、早稲田小劇場も1年間に何作品も上演していたし、僕が創設した自由劇場も年間6本の新作を発表していた。とにかく数多くの作品を稽古し、上演するために、みんな拠点となる劇場を持っていたんです。

ーー現在は「演劇を上演する場所」として劇場が機能していますが、かつてはそれだけでなく「劇団の拠点」という意味があったんですね。

佐藤:芝居を作るには、とても多くの時間がかかりますよね。当時の劇団は、長い時間をかけて、失敗を繰り返しながら作品をつくっていた。しかし、近年は、劇場を持っている劇団が少なく、世の中的にも失敗がしにくくなってしまった。演劇では、90年代以降に税金を活用した助成金のシステムが整ってきたことで、「失敗だった」と言えない空気が生まれている。「失敗」をできないのは、創造環境としてとてもよくないと思います。

テキストを通じて見る「プロセス」

ーー今回、佐藤さんは、どらま館の若い観客に向けて作品を上演します。特に、どのような部分を意識していますか?

佐藤:今「ポスト・トゥルース」という言葉が使われていますよね。「ポスト・トゥルース」という状況は、プロセスを見逃し、結果だけを見ることによって作られてしまっているのではないかと考えています。というのも、偽物の「結果」をつくることはできますが、偽物の「プロセス」はつくれない。演劇は、長い稽古時間をかけて、「プロセス」を丁寧に作り上げるものです。今の時代において、とても大切な意味を持つ表現であり、その可能性を見せたいと思っています。

ーー演劇は、あくまでも結果ではなくプロセスである、と。

佐藤:なかでも、演劇で使われるテキストは、いわば「他者のプロセス」にあたるもの。テキストの中には必ず発話の動機があり、俳優はその発話の動機を想像する。演技とは、過去のプロセスを、あたかも現在のプロセスとして見せる行為なんです。

ーー普通「テキスト」というと「ストーリー」や「意味」という部分に焦点が当たりますが、佐藤さんの場合、テキストをプロセスとして解釈し、それを丁寧に追うためのものとして捉えているんですね。

佐藤:そもそも、口伝で伝わってきた物語もあるように、「テキスト」は必ずしも書かれている必要はありません。しかし、現在は、書かれる部分だけがすごく強調されてしまい、紙に定着した「結果」として受け取られてしまうようになった。けれども、「結果」として言葉を扱うのは、契約書や歴史書など、紙に書いた文章が自立するごく一部の種類のテキストだけです。演劇のテキストは、登場人物として描かれた「他者」のプロセスであり、そこには別の人物とのコミュニケーションが書かれるている。契約書や歴史書などの「自立するテキスト」とは、本質的に異なるものなんです。

少数のための演劇

ーー今回、佐藤さん率いる「鴎座」では、サミュエル・ベケットの『ハッピーデイズ』を原作とした『HER VOICE』が上演されます。これは、どのようにして生まれた作品なのでしょうか?

佐藤:『ハッピーデイズ』という作品は、膨大なセリフがあり、それと同時に、膨大で厳密なト書きがあります。戯曲を読むと、「歯を磨く」「鏡を見る」といった些細な動作が緻密に書き込まれているんです。上演のきっかけは、「この作品をト書きだけで見せられるのではないか?」と思ったこと。しかし、忠実にト書きだけをやってみたところ、満足いくものにならなかった。そこで、出演者にセリフを覚えてもらい、それを発話せずにト書きだけでやったところ、そこに『ハッピーデイズ』という作品を体験するための「プロセス」が浮かび上がってきたんです。

ーーセリフが発話されないことによって、原作に書かれている膨大なセリフのイメージに遡ることができるた。では、一方、『火曜日はスーパーへ』はいかがでしょうか?

佐藤:これは、フランスのエマニュエル・ダルレという作家の作品なのですが、彼の作品のおもしろいところは、極端に語彙が少ないこと。「悲しい」などの基本的な言葉が、同じ言い回しで延々と繰り返されているんです。

ーーいったいなぜそんな書き方をしているのでしょうか?

佐藤:それは「階級言語」という問題に直結します。主人公であるジャン=ピエールの喋り方は、知的階級ではない人の喋り方。しかし、多くの感情を「悲しい」という言葉だけで済ませてしまうことで、その中にある大きなニュアンスの違いを感じさせる。少ない語彙によって、豊かななニュアンスを含む世界が構築されているんです。

ーー例えば、「ヤバい」という言葉に、豊穣なニュアンスが込められることと共通していますね。

佐藤:そう。「ヤバい」は、僕らの世代の言葉で言えば「かっこいい」という意味かもしれない。けれども、この言葉を使う若い世代は「かっこいい」では表せず、「ヤバい」という言葉を使うしかない感覚を持っているはずなんです。

ーーところで、佐藤さんは「少数者の演劇」と掲げています。体は男、心は女として暮らす主人公を描く『火曜日はスーパーへ』も、「少数者のための演劇」と言えるのでしょうか?

佐藤:前提として、僕は、今、劇場に来る観客の大多数は、実は大多数ではないと思っています。劇場に来ない人たちの中に、ものすごく演劇が好きになる可能性を持った人はたくさんいるはず。それなのに、現在の演劇は、現在の客席しか見ない。マジョリティに向かってしまっているんです。だから、演劇がどんどん窮屈なものになっているのを感じます。僕は、作品を作る際、自分に対する絶対的な他者=マイノリティへの視点を常に意識している。「少数者」の中には、もちろんLGBTと呼ばれるような人のことも含まれていますね。

演劇を見ないからおかしくなっている

ーーところで、早稲田の学生でも、演劇を見たことがない人は少なくありません。演劇を見ることによって、どのような体験を得られると思いますか?

佐藤:僕は、演劇を体験をしないことによって、こういう社会になってしまっている、と思います。

ーー「こういう社会」とは?

佐藤:外部への関心を持ちにくい社会の状況ですね。外部への関心の薄さは、よく「内向」とか「モラトリアム」と表現されます。しかし、それは少し違う。外部に対する関心が薄いことは、自分の内部に対する関心の薄さの裏返しです。自分を掘り下げる経験がないから「対話」が成立しないんです。居酒屋などで会話を聞いていると、そこで話されているのは「わたしはここにいる」ということだけ。それは、建設的な「対話」ではないですよね。

ーー「対話ができない」とは、まさに、Twitterを始めとする、現代のSNSの状況にもつながるお話ですね。

佐藤:一方、演劇を始めとして、表現活動も「わたしはここにいる」という行為ですが、大きな違いは「作品」にわたしを仮託している、こと。作品を媒介にすることで、「わたし」を客観的な形で扱えるんです。それは、作者だけではなく、観客も同様。作品を媒介にすることで、「おもしろかった」「つまらなかった」と感じている「わたし」に気づき、「わたし」を語ることができる。だから、演劇を見た後には、世代を超え、親子が同じ作品について話をすることができるんです。

ーー作品を媒介にして自分を理解することで、対話を行うことができる。

佐藤:それは、他者と同じ世界を共有し、他者を許容することにつながります。『HER VOICE』では、若い観客が70歳近いパフォーマーの姿を見ることになる。その中には、多くの「違い」だけでなく、自分との「共通性」が見つかるでしょう。僕自身、外国の演劇を見ても、圧倒的な違いの中に、共通性を見つけることはしばしばです。

特に、演劇は人間を媒介にした表現であり、他者が持つ共通部分を信じなければ成立しません。20代の劇団であれば、自分たちに近い20代の日常を書いた作品を上演するばかりでなく、例えば、20代のベトナム人が書いた演劇なんかを上演してほしい。それによって、遠くベトナムに暮らす同年代との違いとともに、共通性も感じられる。世代的な共通性や、これから共有するであろう世界に対する共通の視点が見つかるはずです。どらま館の舞台で遠くの他者を見つめ、想像することに挑戦してほしいですね。

プロフィール

佐藤信 鴎座主宰 演出家

1966年に劇団「自由劇場」結成に参加。小劇場運動(アングラ)第一世代を代表する演劇人のひとりとして活発な活動を開始。1970年から1990年までの20年間、「黒テント68/71」の中心的な劇作家、演出家として、全国120都市におよぶテント劇場による移動上演を継続。個性的な戯曲文体による劇作のほか、能楽、糸操り人形芝居、日本舞踊、現代舞踊、レビュー、オペラなど幅広い分野の演出に携わる。近年は中国若手昆劇俳優、独立系演劇人との交流を深めるなど、ワークショップと作品上演を重ねながら、アジア舞台芸術のプラットフォームづくりを目指している。現在、「若葉町ウォーフ」代表、「座・高円寺(杉並芸術会館)」芸術監督、個人劇団「鴎座」主宰、「劇団黒テント」演出部。

聞き手・文) 萩原 雄太 かもめマシーン主宰 演出家・劇作家・フリーライター

1983年生まれ。早稲田大学在学中より演劇活動を開始。愛知県文化振興事業団が主催する『第13回AAF戯曲賞』、『利賀演劇人コンクール2016』優秀演出家賞、『浅草キッド「本業」読書感想文コンクール』優秀賞受賞。かもめマシーンの作品のほか、手塚夏子『私的解剖実験6 虚像からの旅立ち』にはパフォーマーとして出演。http://www.kamomemachine.com/