2022年9月15日(木)から9/25(日)まで、兵庫県豊岡市で「豊岡演劇祭2022」が開催されました。

今回、どらま館職員(宮崎晋太朗)と制作部有志(浜田誠太郎、にいづま久実、中西空立、目黒ほのか、関口真生)で日程を合わせて豊岡演劇祭を訪問し、作品鑑賞や地域の学生との交流を行いましたので、レポートを公開します!

どらま館制作部レポート

豊岡↔東京、演劇の場所

中西空立(劇団木霊4年代)

豊岡演劇祭の公式HPを参照すると、その開催エリアは豊岡市、養父市、香美町となっており、東京都から23区、狛江市、調布市、三鷹市の4地域を除いた残りの地域とほぼ同等の面積となる(却って分かり難いだろうか?)。要するにとても広い。また、山地、森林地帯の占める割合も多い。3地域を合わせた人口密度はおよそ75人/㎢となる。東京駅から新幹線と特急を乗り継いで片道5時間ほどのこの地域で催される演劇祭には、どういった目論見があるのか。これまた公式HPによれば、町おこし、地域との関りへの志向があるようだ。豊岡演劇祭は2年前の2020年に初開催、2021年の中止を経て、二回目の開催となる。城崎温泉から徒歩15分ほど歩けば城崎アートセンター(以下KIAC)、豊岡駅から徒歩10分ほど行けば芸術文化専門職大学(以下CAT)が立地し、豊岡市と平田オリザ氏を中心に動く芸術と地域の連携の場、という見えになっている。ここまで長々と書いたのは、豊岡演劇祭の空間が、一般大学生から見えている東京とどれだけ異なっているか記すためだ。そしてそんな場所に、東京で学生サークル演劇ばかりしてきた或る大学生が訪れるとどんなことを言うようになるのか。という訳で以下ご覧いただきたい。

滞在した3泊4日の内に観ることが出来た演目は、烏丸ストロークロック『但東さいさい』、劇団あはひ『光環(コロナ)』、ノイマルクト劇場+市原佐都子/Q『Madama Butterfly』の三つ。初日の夜に現地に到着したため、一日一演目ずつだけ観た、ということになる。冒頭にも書いたように、豊岡演劇祭は開催地域が非常に広いので上演会場同士もかなり離れている。移動時間にかなり費やす上に交通機関の本数も限られているため、別会場間のハシゴはかなり難しく、他の予定を加味すると一日一演目しか不可能だったのだ。演劇祭という語彙から同時に何本も観られるものだと勝手に予測していた私には拍子抜けだったが、ここでちょっと考えてみる。一度に一気に、という形態の演劇祭は、多数の上演団体とそれを受け入れるハードを持つ会場が狭い範囲に同時に存在する東京という土地によって初めて成立するものかもしれない。豊岡の土地が可能にするのはそうではなく、もう少しじっくり身構えて観に行くこと、道中の景色に感じた生活を引き摺ったまま観に行くこと、なのかもしれない。また個人の体感としては、東京の演劇祭では同時摂取で脳がパンクし消費的になったり印象しか残らなかったりするのに対し、豊岡演劇祭では移動時間が鑑賞後の反芻を可能にし、寧ろ観劇体験としては残るものが多かった。

演劇祭全体の看板のひとつである地域との関わりについても触れておくと、作品を積極的に鑑賞する地域生活者はさほど多くないように見受けられた一方で、交通機関・宿泊施設・上演会場の運営において住民や学生が演劇祭に携わる形にはなっていた。少しずつではあるが演劇祭やCAT、KIACの活動に関心を抱いて参加する地域住民も現れているようだ。東京の小劇場を思い返すと、運営も鑑賞も大抵演劇関係者で完結しており、市民劇団などもそれはそれだけで独立している。ジャンルや年代のみでも十分に大きなコミュニティを形成出来てしまい、それぞれが地域生活とは全く別個に駆動している(そもそも地域生活なるものの方が成立していない可能性もかなりある)。東京という土地の演劇活動は、暮らしと切り離された状態でのみ許容されていて、演劇活動者はその引き裂かれた中をサバイブしなければならないというヒリついた感覚が私にはあるのだが、演劇祭でわずかながら生まれていた豊岡の地域生活と演劇活動には、その接触面での穏やかさ、ヒリつきの緩和があったように思う。

実際に演劇祭がどう機能するか、地域にどれだけ影響するのか、検証は今後繰り返し開催されていくうちに積み重なっていくのだろう。その集積はこれからも追っていくとして、初訪問の一学生としては、東京でのほほんと演劇に関わる限りでは思いもよらなかった、鑑賞を取り巻く時間の総体的な豊かさを思い返している。

烏丸ストロークロック「但東さいさい」9/21

私という存在と「社会」とのあいだで──「日常の窓」としての演劇祭

目黒ほのか(劇団木霊4年代)

豊岡で生活している同世代のことが、今なお鮮やかに思い出される。

9月21日、豊岡に2021年に開学した、芸術文化観光専門職大学(以下CAT)に通う学生3名と、どらま館制作部との座談会が、城崎国際アートセンター(以下KIAC)で開かれた。座談会は、CATの学生が話を持ち掛けてくれ、実現したものだった。内容は、CATのカリキュラムや学生生活について、早稲田演劇界隈の現在について、豊岡・東京という地域について等、お互いの置かれている環境を紹介し合うような話題から、自らの関心領域、最近の思考、悩み、将来の展望まで、約2時間という短い時間ながら、多岐にわたった。

その中でも特に私の思考を加速させたのは、「社会」というキーワードだ。「社会」は、特にこんな文脈で登場した。「村『社会』が狭すぎる」、「演劇は『社会』をメディアにして、これもあり得たんだろうなというもう一つの『社会』をつくる」、「ただそこに存在するだけというところから、諦めて言葉を出して『社会』をつくっている」……。「社会」を考える時、思い出さずにいられないのは、私の地元、宮城の田舎町のことだ。振り返って考えると、やはり狭いコミュニティの中では、情報もロールモデルも少ない。その土地、あるいは自分自身の可能性について、前向きに体験するような機会が少ないように思う。そんな中で、豊岡の例のように、地方で一緒に演劇をつくろうとすること、演劇祭を開いて人を招くことは、その地域の人々にとって、「日常の窓」のようなものになるのではないだろうか。きっかけになり得るものを仕掛けて、それによって、半径5m以内のことについても、もっと広い範囲についても、私は考えてもいいし語ってもいいと感じられるような「社会」を耕すこと。私が暮らしていた田舎町を思うと、そんなことは到底難しい夢物語のようだが、豊岡演劇祭は少なくとも、「日常の窓」をつくろうとしている営みであるように見えた。それが本当に充分に機能しているかどうかは、時間が経ってゆく中で見えてくる部分もあるとは思うが、CATの学生をはじめ、私が滞在中に出会った人のほとんどは、今既に、人が集まって生きていくことの可能性のために、演劇やその他の芸術を位置づけ、地続きのものとして営んでいるように感じられた。

しかしこの営みは、かなり地道なものだ。分かりやすい派手さはない。「祭」や「アートプロジェクト」として何かをプロデュースするとき、いったい何を重力に据えて進めてゆくのか。それが強固かつしなやかな重力を失い、形式的な、あるいは分かりやすい評価だけをなぞり、急ぐようなものになっていないか。言葉で危惧してみるのは簡単だが、私の生きている流れはものすごくせっかちで、大抵様々な要請の板挟みになる。疲れてしまう。分かりやすく理解したくなってしまう。困ってしまう。黙ってしまう。あるいは声が大きくなりすぎてしまう。

豊岡での滞在を経て私は、東京で、私という存在と「社会」とのバランスを考え続けている。

城崎国際アートセンター(KIAC)の前で。 芸術文化観光専門職大学の学生とどらま館制作部

豊岡演劇祭レポート

新妻久実(劇団木霊4年代)

豊岡演劇祭、私がこの演劇祭の存在を知ったのは、去年のことだった。映画祭演劇祭、祭とつくもののイメージは作品が同時にあらゆる場所で上演されていること、誰かしらが作品を選んでいること、地域性があることという三つの要素があると考える。

私が祭に必要だと考えているこの三つの要素についてこのレポートにおいて考察していきたい。

まずは、あらゆる場所で同時に上演されているという点について考える。計3つの場所で観劇をしたが、実際には20を超える会場で演劇や演劇に関連したワークショップが上演されていた。では私たちはなぜ三つの会場にしかいけなかったのか、それは交通網に問題があったと考えられる。臨時のバスなどが必要だったのではないかと感じた。私が演劇祭と言われて一番に思い浮かぶのは利賀村のSCOTサマーシーズンという演劇祭である。場所は富山県の利賀村、中心地からバスで約2時間と豊岡とあまり変わらないところにある。しかし、劇場が密集しているため、全ての劇場に歩いて移動することができる。つまり一日に3公演ほど観劇することが可能なのだ。ここまで密集していると演劇にどっぷり浸かっている感覚になる。この密集度は、距離ではなく人にも影響する。

豊岡は城崎温泉という有名な観光地があるため、滞在している場所には演劇を見ている雰囲気の人は見当たらず、演劇に浸っているという感覚にはならなかった。

移動に多くの時間が取られることは地方で演劇をみる難点だと痛感した。しかし、移動時間を使い感想などについて語り合えた時間は有意義なものであった。

次は作品についてだ。豊岡演劇祭にはディレクターズプログラムという実行委員会が選んだプログラムがいくつか存在する。ハッシュタグとして付けられていて作品を選ぶ際の参考にできるようになっている。しかしながら誰がどのような理由で選んだというような文章を見つけることができず基準が明確になっていないように感じた。ディレクターズプログラムの中から私たちは「劇団あはひ」と「ノイマルクト劇場+市原佐都子/Q」の作品を観劇した。同じディレクターズプログラムでありながら、二つの作品を見た上でディレクターズプログラムの一貫性を感じることができなかった。演劇祭には、演劇を見た経験が少ない地域住民の方も多く訪れる中で、人々の選ぶ基準となるハッシュタグの項目を明白にすることの重要性を強く感じた。

地域とのつながりについては、この演劇祭を通して二つのことを感じた。まちづくりに特化したプログラムもあったが、私たちは時間の関係で観劇することができなかったので演劇祭と地域住民というよりは演劇と地域住民という視点で考察していきたい。1日目の夜に文化観光芸術専門職大学の学生、城崎国際アートセンター(以下、KIAC)の職員の方と話す機会があった。そこで感じたのは、豊岡は演劇を創る場所だということだ。これが地域とのつながりで感じたことの一つである。この創る場所というのは裏を返せば上演する場所に適していると感じられなかったという意味合いになる。豊岡に滞在している間、スマートフォンやパソコンを持っていき電子的な環境は東京にいる時と変わらなかった。しかしながら、画面を見ている時間は減り、人と会話をしたり、外の景色を見ている時間の割合が大幅に増えた。周囲からの情報などの刺激が少ない分、目の前のことに真摯に向き合い考え抜くことができる環境だと強く感じた。現地の大学生は東京から引っ越した方もいて、同じように演劇だけに集中できると話していた。そして、大学が少ないということもあり、地域住民から演劇の稽古場を提供してもらえるなどハード面でも充実している。

二つ目は、住民と演劇との出会い方が多様であるということだ。ある民宿を営む男性がKIACで行われていた歩くワークショップに参加し、そこから演劇に興味を持ち始め今は私たち演劇学生との話を聞きにきてくださるほどに演劇を魅力に感じているのだそう。イベントごとが少ない分いろいろな糸口を演劇に繋げられるのだろう。東京では、演劇が好きな観客で客席が十分埋まってしまう。そのような傾向に誰も満足はしていないものの、次から次へと迫る公演をこなすことで精一杯で観客も劇団も育たなくなっていると感じる。しかし、地方には人口が少なかったとしても新しい人に見てもらえる機会に恵まれている。

一つ目に挙げた稽古場に適しているという意見と演劇との出会い方が多様であるというのは少し相反するように見えるが、私は現地の方と話す中でどちらも感じた。

まおすけの豊岡/城崎めくるめく迷走めいろツアー

関口真生(劇団くるめるシアター2年代)

遠くに足を伸ばした観劇は、なぜか東京よりも面白く感じるものである。

今回の演劇祭では、観劇以外にも芸術文化観光専門職大(以下、CAT)の学生と話し、現地のアーティストと出会うことができた。豊岡演劇祭を通して得た交流をきっかけに、自分の今後の立ち位置について考えられた良い旅行であった。

初日は八鹿駅のバス停に座っていた方に「新ハムレットですか?」と話しかけた。すると、青年団の役者さんであることが分かり意気投合。バスの中で東京から豊岡演劇祭を観にきた話をすると、「本当に東京から若い人が来るんですね!嬉しいです」と言われた。その方は東京在住だったけれど、演劇祭の1ヶ月前から青年団の芝居の手伝いのために滞在しているという。

昨年、某市長の「演劇のまちなんかいらない」という言葉がニュースで一人歩きし、地方で演劇を盛り上げる意義について活発に議論がなされた。地域活性化のための演劇は近年のブームであり、その最先端を走るのが平田オリザ率いる豊岡地域だと思う。今回住民と交流する機会は得られなかったが、豊岡駅の静まり具合や、夜公演の観劇後に行く飲食店が見当たらないことなどから盛り上がっているのは一部の演劇人だけなのでは?という印象を受けた。しかし、出石永楽館で隣の席にいた年配客の「こういうの分からないけど見てみようと思ってねえ」という会話から、地元客は一定数獲得しているように思う。

一番地域との密着を感じたのは烏丸ストロークロック「但東さいさい」。農民歌舞伎の舞台で地元の子どもたちと共に民話を上演した。烏丸ストロークロックの俳優による舞踏はもちろん素晴らしかったが、子どもの奏でる音楽、朗読、入れ代わりで演じられる主人公も舞台に調和していた。この舞台に参加した子どもたちが今後も演劇に関心を持ってくれることを切に願う。他の上演に比べて圧倒的に地元住民のお客さんが多く(出演する子どもの親族など)、地元の特産物が貰える抽選会の開催など、独特な盛り上がりを見せていた。

交流を語る上で外せないのは、城崎国際アートセンターにてCATの学生3人とどらま館制作部で行った座談会(お話会)のことである。高校の後輩と嬉しい再会をした。3人の興味関心について聞き、早稲田演劇の現状や、豊岡演劇祭と学生の関わり方などについて意見交換をした。実家も豊岡で、平田オリザが近所に引っ越してきたことをきっかけに演劇に興味を持った学生の話はとても印象的だ。将来は両親のケーキ屋を継ぐことが決まっているが芸術にも関わり続けたい気持ちを持っている。そこで、今後は空き家改装の助成金を利用して店を改装し、昼間はカフェの営業、大学が終わる夕方の時間に稽古場として場所を開放するカフェ兼アトリエをやってみたいという。東京でこの発想ができる学生はいないだろう。自身の置かれた立場と興味関心を結びつける力を強く感じ、この力こそ今私に足りないものであるかもしれないと思わされた。

初日は友人が住む江原のシェアハウスに、2日目以降は城崎の家を借りて宿泊した。同じ時期にどらま館制作部のメンバーで集まれることになり、滞在中は普段早稲田で行っている話し合いよりも目に見えて活発な議論ができた。城崎の温泉やリラックスできる環境のおかげに違いない。城崎で話したアーティストやCATの学生に刺激を受け、現在構想中のどらま館とサークルの大規模な合同企画について、「今」早稲田演劇に必要なものは何かを全員で考えた。まだ構想中の段階ではあるが、私たちが豊岡/城崎で受けた刺激を活かす場所は間違いなくこの企画であると確信している。

他にも印象に残った出来事は多い。移動中の電車内でつい始まってしまう深い演劇トークや、他大学の友達と豊岡で合流したこと、デマンドバスに乗り遅れないために(激熱)中華丼をかきこんだこと、知らない解体工事の社長さんにおでんをご馳走になったこと。台風と被って帰宅できず、京都でもう一泊したこと。城崎の温泉で朝見かけた人がノイマルクト劇場+市原佐都子/Q『Madama Butterfly』に出演していたこと…。

私は相変わらず進路に迷い中だが、「豊岡はいいよ〜」というCATの友達の声に少し揺らいだ。豊岡のような場所で演劇に携わりながらのんびり暮らすのに憧れはある。ただ、それをやるにはもう少し東京で揉まれてからが良いと思う。夜中にオトナたち進路相談に乗ってもらった中で、演劇の最先端を追いながら演劇教育にも携わりたいということを打ち明けた。興味があることを丁寧に聞いてもらったり、劇場職員はどう?などの提案を頂いたりした。早稲田演劇や、その周辺の環境を存分に使って自分の今後について絞っていきたい。物事を選択することはその他の選択肢を捨てることではなく、むしろやりたいことに近づくための方法である。

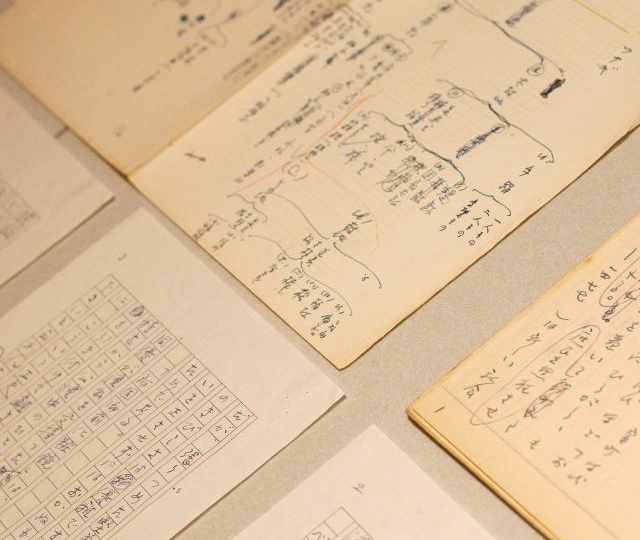

どらま館制作部による会議の様子

アクシデントはともにしていた──豊岡演劇祭訪問の道中で

浜田誠太郎

旅にアクシデントはつきものだ、などと一度キャッチコピー化すると意見はだいたい二分する。「それが一番の思い出になったりするよね」と共感され、「ちゃんと計画しておかないと不安」と反応される。どちらも間違ってはいない気がするし、自分の中に両方の感覚は存在していて、そのブレンドが日によって異なっている程度の話だろう。

アクシデントとそれに対するネガティブ/ポジティブな感情は誰しも日常的に抱いているが、旅はそのことを浮き彫りにするように思う。そうなってはじめて気付くことは、アクシデントが、必ずなにかとなにかのあいだで起こっていること、つまり自分だけのものでは決してあり得ず、だれかと、あるいはなにかとともにあるからこそ生じているということだ。

初日。新幹線の運行が台風の影響で変更になり、急遽大阪で三、四時間時間を潰さなければならなくなった。調べると新今宮で庭劇団ペニノのVR演劇がやっているとわかり、向かう。「路地裏の舞台へようこそ 2022」という──豊岡演劇祭とは関係のない──演劇祭の一企画として「3U」という会場で上演(上映)されているらしい。Googleマップで会場名を検索してもまったく引っかからず、ワタワタしながら発見した会場ビルの前には「三友」という文字が書かれていた。

庭劇団ペニノ『ダークマスター VR』は、狩撫麻礼のマンガを原作として2005年に初演されたペニノの代表作『ダークマスター』をVR作品として再制作したものだ。主人公は「キッチン長嶋」のマスターにイヤホンで指示を受けながら代わりに料理することになるが、マスターの指示の声と自分の意志の境界が徐々に揺らいでいく。

「VR演劇」というものを初めて鑑賞したが、奇妙でどこか悍ましい内容であったものの、着々と上映されていく安心感があった。アクシデントが起こるとしても機材トラブルで、もし起こればスタッフに声をかけ、少し前の時点からもう一度見れそうという安心感があった。しかしなにより、この鑑賞自体がアクシデントだったため、そのことに僕自身テンションが上がっており、愉快な気持ちでサンユウを後にした。

今回の訪問は城崎の一棟貸しの宿が拠点で、到着した初日の夜は一緒に宿泊する武本拓也さんの公演の打ち上げが行われた。次の日以降のスケジュールなどの確認もそこそこに──だからこそこの後もさまざまなアクシデントに見舞われるのだが──、なぜか打ち上げに参加し、但馬牛のすき焼きをいただいた。

宿にあった小さめのキッチンでどらま館宮崎さんとチャーハンをつくる。この訪問の二日後から僕はひとり暮らしを始める予定で、レシピを見ずとも「これさえできれば何とかなる」系の料理を教えてくれと頼んだのだ。武本さんの公演の照明を担当していた小駒さんとおしゃべりしながらつくった。

覚えたのは「味をきめる」こと。レシピを見ながら指示に従うことしか発想になかったので、味見しながらちょっとずつ調味料などを足したり加熱したり冷ましたりする、みたいな料理する人には当たり前の手続きをこの日はじめて理解した気がする。この日キッチンに塩がなく醤油を使うことになってしまったのだが、「味をきめる」を理解した僕は、レシピ奴隷のときよりもこのアクシデントに対する動きが分かったし、塩の偉大さも知った。

旅の最終日。城崎国際アートセンターでノイマルクト劇場+市原佐都子/Q『Madama Butterfly』を観劇後、アフタートークを聞く間もなく走って城崎温泉駅へ向かわなければいけないことに気づく。でもロッカーに預けた荷物も回収しないと、お昼ご飯はどうする、え私のお茶も買ってきてほしい、レジが混んでいるので無理!などなど……嵐のように帰路についたのだが、嵐の方もついてきて、新幹線が京都駅に止まる。もうこの日は動きそうにもなく、京都の安ドミトリーで一泊、それ以降の記憶があまりない。飲食禁止の部屋で隠れてビールを飲んだり、屋上でしゃべったり、朝おいしい海鮮を食べたような気もするが、なんか別の旅の記憶かもしれない。

旅であれ上演であれ様々なアクシデントに見舞われると、自分のアンテナが〈いま・ここ〉に限りなく限定されるのか、あとから思い出すのが難しくなる。ただ、そういうときはだいたいよい旅・上演らしく、誰かの思い出には残っていたりして、あとから感想を言われ困惑する、みたいなことがときどきある。ならば翻ると、僕が覚えていることはだれか、あるいはなにかの良い上演だった、ということかもしれない。

ともにすること自体は共有されない。「同じ思い出を持っている」ということにはならないんだと思う。しかしともにはしていて、そしてそれはアクシデントのおかげ/せいだ。旅も演劇もこういうことができるよなぁ、そういえば、と思い出した訪問だった。

- 初日(9/20)新大阪駅

- 最終日(9/24)京都駅