この9月に早稲田小劇場どらま館にて『清掃する女』を上演する七里圭さんは、これまで映画監督として『眠り姫』や『サロメの娘』といった作品を手掛けてきた人物。しかし、彼の作品は普通にイメージされる「映画」とはやや異なります。近年は、20台以上のスピーカーを駆使した立体音響システムによる演奏上映や、ボイスパフォーマーによるライブ上映、マルチプロジェクションとパフォーマンスによるライブ上映など、常に「映画」の本質を問い、そのフレームを組み替えるような作品を発表してきました。

一方、2018年にどらま館で『地底妖精』を上演した演劇ユニットQの市原佐都子さんは、今年6月に初の小説『マミトの天使』(早川書房)を上梓。この小説には、掲題作のほか、『虫』『地底妖精』など、これまで演劇作品として発表した作品の小説版が収められています。

映画と演劇、演劇と小説、枠にとらわれずに活動するおふたりは、ジャンルの垣根をどのように越境しているのでしょうか? しかし、開口一番に出てきたのは「越境しているつもりはない」という言葉でした。

映画は1万年前からあったのではないか

──おふたりは映画と演劇、演劇と小説と、それぞれジャンルを越境した活動を展開しています。そんな目から見て「演劇」というものはどのように映っているのでしょうか?

七里:まず、僕は演劇に越境したという気持ちはなく、あくまでも「映画」を探っているだけなんです。よく、僕のやっていることは「映画を離れて、ライブやインスタレーションをしている」と言われます。でも、自分自身としては映画のことしか考えていないし、新作映画をライブでやっているという気持ちなんです。

──これまでにも、七里さんは、映画の上映とパフォーマンスを融合させた上映などを行ってきました。今回の『清掃する女』でもスクリーンに投影される映像とともに、ARICAの安藤朋子さん、BATIK主宰の黒田育世さん、ジャワガムラン歌手のさとうじゅんこさんがライブパフォーマンスを行います。しかし、これは「演劇」ではなく「映画」であると。

七里:そもそも、映画は19世紀末に発明されたものであり、スクリーンに映すものと思われています。しかし、僕の中には「本当にそうだったのだろうか?」という疑問がある。そして、数年にわたって活動をしていく中で、この疑問は確信に変わりつつあります。

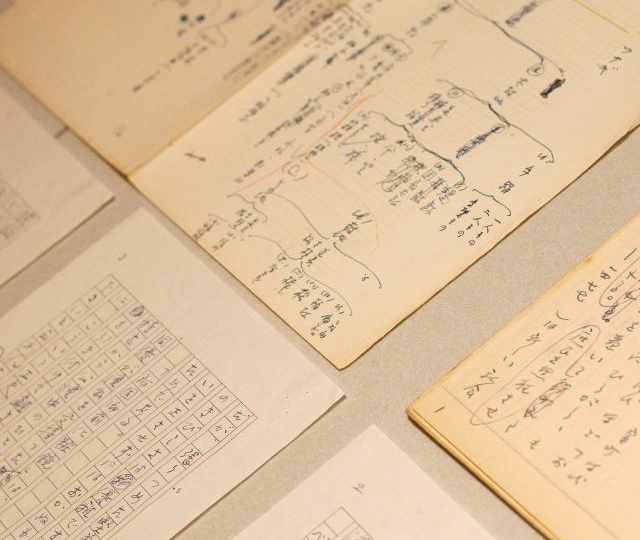

例えば、今から1万年以上前に描かれた『アルタミラの壁画』(中:スペイン北部アルタミラ洞窟に描かれた壁画)は、炎のゆらめきとともに見られていたと言われ、アニメーションの原点とも考えられている。そう考えると「プレ映画」は1万年前からあったと言えるのではないか? そして、それ以降、さまざまな表現ジャンルの中に「映画性」が含有されていたのではないか? もしかしたら、演劇と呼ばれるジャンルの中にも「映画」があったのかもしれません。その意味で、演劇に越境したのではなく、あくまでも「映画」を探っているだけなんです。

──七里さんが考える「映画」とは、表現形式ではなく、あくまでもその本質である、と。

七里:演劇と映画とを対比して考える時、光の部分が演劇であり、映画は影の部分ではないか、と思います。その意味では、例えば、仮面劇などは映画なのかもしれない。そこあるのは、人が存在する姿ではなく、人が、ひとつの幕に隔てられてた姿。光に当たった部分を見せるのではなく、光に当たってできた影を見せている「映画」なのではないかと思うんです。

文字が生み出す「生きている」という説得力

──市原さんは、2011年よりQとしての活動を開始し、これまで「韓国ソウルマージナルシアターフェスティバル」「KYOTO EXPERIMENT」などでも作品を発表しています。その一方、2016年から小説家としても活動を行い、今年6月には早川書房から初の小説集『マミトの天使』を出版しました。どのような経緯から小説を書き始めたのでしょうか?

市原:まず、高校時代から演劇をはじめ、大学でも演劇を行っていたのですが、その当時は俳優として出演したいという気持ちが中心でした。ただ、大学を卒業する際に、単位が足りない……という事態になってしまいます。しかし、作品をつくったら単位が貰えるということがわかり、知り合いを集めて初めて作品を作ったんです。ただ、みんなで集まって何かを作るためには、設計図のようなものが必要になります。自分が書けるとは全然思っていなかったのですが、作品創作の必要性から、モノローグのような戯曲を書き始めたんです。

──卒業制作のために書いたのが、劇作をするきっかけとなった。

市原:それ以降、自分の中で「創る」ということの中心には「書く」という比重が大きくなります。戯曲を書いて、それをどうやって上演するのか。その意味では、小説を執筆することも「書く」ことであり、自分の中ではあまり変わりがないことかもしれません。

初めて書いた小説『虫』は、『すばる』(集英社)という雑誌から、小説を書いてみないか、と声をかけられたのがきっかけでした。初めて書いたのですが、編集者に何回も「これではわからない」と書き直しをさせられて、ムカつきましたね……。

──(笑)。

市原:演劇の場合、自分が主催し公演をしてきたので、いわば自分が「王様」のようなもの。しかし、このときは初めて文芸誌に寄稿する機会だったので「違う人の王国に入った」というような感じでした。

──小説を書く中で、演劇との差異はどのように感じられましたか?

市原:演劇には生きている人がいて、顔があり、衣装があり、人間の雰囲気、声など、さまざまな情報があり、それだけで説得力がある。しかし、当たり前ですが、小説には俳優がいないため、文字によって「生きている人がいる」という説得力を産まなければならない。

今考えれば、最初に書いたときにはそれが足りなかったのでダメ出しをされていたのでしょうね。自分の中にはイメージとしてあっても、説得力を伴った文字として起こせていなかったように感じます。

複雑な人間の「性」をめぐって

──市原さんは「あいちトリエンナーレ2019」において、ギリシャ悲劇『バッコスの信女』を換骨奪胎したオリジナル作品『バッコスの信女-ホルスタインの雌』を手掛けます。今回、なぜギリシャ悲劇を手掛けることになったのでしょうか?

市原:今回、トリエンナーレのひとつのコンセプトとしてジェンダーバランスがあります。社会的にも東京医科大学や順天堂大学医学部をはじめとする入試の採点で女性受験生を不利にした問題や、#MeTooのようなセクハラの問題もありました。

そもそも、ギリシャ悲劇は演じ手も観客も男性だった。自分としては、女性に対する抑圧をどうにかしてやろう! という対抗するような気持ちがあるわけではなく、そういった問題に直面する度に様々な複雑な感情を抱きます。また性も男女と二つではなくグラデーションであり多様です。ですが、敢えて女性だけを出すことで、ジェンダーを巡る複雑な状況を描けるのではないかと考え、出演者を女性に限定したギリシャ悲劇の上演を決めました。

──エウリピデスによるギリシア悲劇『バッコスの信女』はアジアからテーバイにやってきたデュオニソスとその信女たちを描く作品です。この作品をモチーフにしたのはなぜでしょうか?

市原:この物語はデュオニソスとテーバイの王・ペンテウスという2人の男性の視点からわかりやすい二項対立が主軸となっています。しかし、私は二項対立ではなく、二つが混ざり合ったグレーの領域を描きたいと思いました。

デュオニソスはゼウスと人間の女性セメレーの間に生まれた半神という人物ですが、今回、『バッコスの信女-ホルスタインの雌』では、デュオニソスのような存在として牛と人間のハーフの生き物が登場するというファンタジー作品になっています。

以前、飴屋法水(演出家)さんと対談をした時に伺ったお話なのですが、彼は家畜の現場で働いたことがあり、「子牛は粉ミルクを飲むんだよ」といったお話を伺いました。そんな話を聞いてから、家畜について調べていくと、家畜に種付けを行う家畜人工授精師という仕事に興味が湧いてきた。いったい、そういう人にとって、自分の生殖とはどのようなものなのか? 『バッコスの信女』という作品を使い、そのアイディアを膨らましていきました。

──男性だけで上演され鑑賞されたギリシャ悲劇を女性によって演じられ、その内容も人間と動物の間を演じるもの。性をめぐり、単純な二項対立に回収し得ない複雑さを描いているんですね。

七里:人間の性を考えると、「性欲」と「生殖」とがありますよね。この2つは、市原さんの中では地続きなのでしょうか? 生殖は子孫を残すためにありますが、性欲は必ずしも子孫に結びつくものではないですよね?

市原:性欲と生殖が混乱することはよくありますね。今回の戯曲にも、それが混乱するようなキャラクターが登場する。私自身、生殖に対する欲求は、自分の内側から出てくるものだけではなく、「子供を産むことが普通」というように、子供の頃からの刷り込みや、社会からの圧力ではないかと感じることもしばしばです。

七里:今回の『清掃する女』において、遠景として扱っているのが「人間は生命・生殖という場所から遠く離れてしまっているのではないか」という意識です。人間は、生命として狂った存在であり、生命としての軌道から逸脱しているのではないか。

──「生命としての軌道を逸脱する」とは?

七里:今回、僕の作品にも男性の出演者は1人も登場せず、『サロメの娘』から引き継がれた「母と娘」という関係を問題として取り扱っています。

ある時、母娘問題というのは、母と息子、父と娘のような関係とはまったく違うのではないかと思い『サロメの娘』でも延々と取り組んできました。母娘という問題がなぜ複雑かといえば、母もかつては娘だったからではないか。その感覚は、おそらく、父や息子のような存在とは少し異なったものでしょう。

『サロメの娘』で扱うのはそこまででしたが、『清掃する女』ではそこからさらに一歩踏み込みたいと考えています。娘は必ずしも母になるとは限らない。何万年も前から続いてきた「母と娘」という関係の末端にいる娘は、母にならずに終わるかもしれません。

──脈々と受け渡されてきた血が、娘によって途絶えてしまうかもしれない。

七里:母にならずに終わる娘とは、生命にとって逸脱なのか? そんな疑問から、「消える」あるいは「滅ぶ」というテーマが浮かび上がってきました。今、僕らがいるのは、もしかしたら人間という生物の「果て」なのかもしれない。『清掃する女』においては、そんな生のあり方に触れてみたいんです。

公演情報

シネマの再創造・パフォーマンス『清掃する女』

演出:七里圭

公演日:9月2日(月)~9月8日(日)

劇場:早稲田小劇場どらま館

料金:当日 4000円 前売 3500円 学生 2500円

Web:http://keishichiri.com/jp/events/seisousuruonnna/

『バッコスの信女-ホルスタインの雌』

作・演出:市原佐都子

公演日:10月11日(金)〜10月14日(月・祝)

劇場:愛知県芸術劇場 小ホール

料金:一般 3,000円、U25 2,500円

Web:https://aichitriennale.jp/artist/ichihara-satoko.html

七里圭

1967年生まれ。代表作は、『眠り姫』(2007-2016)。近年は、映画製作にライブ・パフォーマンスやワーク・イン・プログレスを導入する「音から作る映画」プロジェクト(2014~)、建築家・鈴木了二と共作した短編『DUBHOUSE』(2012)等、実験的な作品で知られるが、そもそもは商業映画の助監督出身で、『のんきな姉さん』(2004)、『マリッジリング』(2007)などウェルメイドな劇映画を監督し、脚本提供作もある。最近作は、長編『あなたはわたしじゃない』(2018)、短編『Necktie』(2019)。山形国際ドキュメンタリー映画祭2017では審査員も。

市原佐都子

劇作家・演出家・小説家。人間の行動や身体にまつわる生理、その違和感を独自の言語センスと身体感覚で捉えた劇作、演出を行う。2011年、戯曲『虫』第11回AAF戯曲賞受賞。2017年、戯曲『毛美子不毛話』第61回岸田國士戯曲賞最終候補。2018年より公益財団法人セゾン文化財団ジュニアフェローアーティスト。2019年、小説集『マミトの天使』を早川書房より出版。