本校が実施する国際交流プログラムのなかで最もハードなものは、このハナ高校国際シンポジウムです。

参加者に求められる英語力の高さ、調査能力の高さ、異文化コミュニケーション力の高さは、普段の学校生活ではほとんど求められない、妥協が許されないレベルのものです。そして4ヶ月間(ワークショップを含めると9ヶ月間)に及ぶ準備期間の長さも、参加者にとって厳しいチャレンジとなります。しかし、それをやり遂げた先に得られるのは、優れたコミュニケーションスキルと、そして何より、日本国内と東アジア各国のエリート校にまたがる素敵な友達のネットワークです。

このプログラムは、韓国ソウルにあるハナ高校で毎年夏の5日間にわたって行われる国際シンポジウム(使用言語は英語)です。今年度で9回目の開催となります。 2018年度のシンポジウムには韓国、日本、中国、香港、タイの、5か国260名の高校生が参加しました。日本からは、鴎友学園女子高等学校、海陽学園高等学校、筑波大学付属高等学校、灘高等学校、早稲田大学本庄高等学院、早稲田大学高等学院が参加しました(本校の参加者は9名)。

シンポジウム本番の5日間に向けて、参加生徒たちは約4ヶ月間かけて議題についてリサーチを深め、その結果を論文として提出します。この期間には毎月、国内参加校の間で研修会が設定されます。そして7月下旬のシンポジウム本番において、論文内容の発表と、パネルディスカッションが行われます。各会場では3チームがそれぞれ発表を行った後、質疑応答を含めたディスカッションを行います。ディスカッションには発表時間の3倍ほど長い時間が割当られています。この一連の流れ(リサーチ、論文執筆、プレゼンテーション、ディスカッション)の全てに、英語で対応できる生徒のためのプログラムが、ハナ高校国際シンポジウムです。

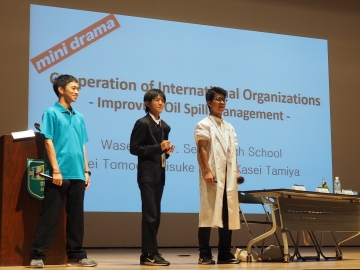

今年度の議題は“Strategies for International Cooperation”。この議題から本校派遣の2チームが設定したトピックは、それぞれ“Building partnership between international organizations -Marine pollution management made effective by cooperation-”と“Raising Awareness of SDGs -Motivating Action for a Sustainable Future-”でした。2チームとも問題を掘り下げ、論文を執筆し、プレゼンテーション・ディスカッション・質疑応答を行いました。かなりの努力とその成果が見られました。

このシンポジウムには、生徒同士の交流プログラムも数多く含まれています。ハナ高校生宅でのホームステイ、文化交流のパフォーマンス、多国籍グループに分かれてソウル市街を探検する研修 などを通じて生徒たちは友好を深めていました。シンポジウムに集う東アジアの生徒たちはみな本当に魅力的で、「高等学院の小さな世界が全てだった私にとって、刺激的でとにかく楽しい毎日でした」と参加した学院生の一人が話してくれました。

2018年度ハナ国際高校シンポジウムの詳しい内容および日本各校生徒の体験記は、こちらのレビューをご覧ください。

これまでハナ高校国際シンポジウムに参加した歴代の生徒たちは、その後、大学で、社会で、それぞれに大きく飛躍しています。年間留学に挑戦する者から、NPOを立ち上げる者、起業する者まで、シンポジウムでの経験とネットワークを核にして、めざましい活躍を続けています。