山中伸弥 京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授 特別講演会「科学と文学――生命科学の最前線から考える」(2025/6/10) レポート

2025.07.21

2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞され、村上春樹さんと親交のある京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授の山中伸弥さんをお招きし、「科学と文学――生命科学の最前線から考える」と題した講演会を開催しました。

講演に先立ち、麻生亨志・国際文学館館長が山中さんの来歴を紹介。本講演会には、早稲田大学本庄高等学院の生徒320名を含む約1000名が来場していることに触れ、山中さんを招き入れました。

冒頭で山中さんは、幼少期の写真や本の書影をスクリーンに映しながら、ご自身の生い立ちに触れ、小学生の頃は、星新一のショートショート『ボッコちゃん』(新潮社)や「宇宙英雄ローダン・シリーズ」(早川書房)、中学時代には竹内均、上田誠也著『地球の科学 大陸は移動する』(NHKブックス)など、宇宙や地球に関する本に夢中になり、「将来は宇宙を研究したいと思っていた」と、振り返りました。

そんな思いを一変させる出来事が起こったのは山中さんが中学3年生の時。町工場を経営する父親が仕事中にケガをし、手術でケガは治ったものの、手術時の輸血で肝炎になり、入退院を繰り返すようになったと述懐。「当時、A型とB型の肝炎ウイルスの存在は確認されていたが、父がかかった肝炎については、原因も治療法も不明だった。病床の父を傍らでみていたら、医学への興味が沸いてきた」と語り、その頃に影響を受けた本として、徳洲会病院の理事長だった徳田虎雄氏の著作『生命だけは平等だ―わが徳洲会の戦い』(光文社)を挙げました。

高校卒業後は神戸大学医学部に進学。1987年に同校を卒業し医者になると、闘病中の父に自ら点滴をしてあげたこともあったが、その翌年、58歳で他界。「臨床医の卵だった私にとって、父の死は大きなショックで、何もしてあげられない無力感にも苛まれた。当時の医学で治せない病気を克服するには、研究しかないと考えた」と話しました。

そして、山中さんは少し間をおき、「父のかかった病気が、その後、どうなったかというと……」と、薬剤ボトルと電子顕微鏡によるウイルス画像を投影。1989年にアメリカの研究グループによってC型肝炎ウイルスの存在が明らかになり、2014年には初期患者なら99%完治する新薬が開発されたことを説明。「医学研究によって病気を克服した成功例」としながらも、「新たな感染症の発見から新薬開発まで25年がかかった」と研究には時間がかかることを語りました。

その後、医学研究の道を目指した山中さんは大阪市立大学大学院医学研究科に進学。三浦克之先生のもと、初めて行った実験では、「予想と全く異なる結果」に落胆せず、むしろ興奮している自分に気づき、「自分は臨床医よりも研究に向いている」と実感したといいます。

大学院修了後は、主に循環器疾患などを研究するアメリカのグラッドストーン研究所に留学。ある遺伝子を肝臓に過剰に働かせて動脈硬化になりにくいマウスを作る実験を行ったところ、動脈硬化になりにくいどころかマウスの肝臓にガンが発症するという、「予想外の結果」になったそう。これをきっかけに、研究テーマをガンに変えたことが、やがてiPS細胞の作製にもつながったと語りました。

そして、山中さんはJon Gordon著『The Energy Bus: 10 Rules to Fuel Your Life, Work, and Team with Positive Energy』という本で紹介された「E+P=O」という図式の解説を始めました。

E+P=O

E:Event (結果)

P:Perception(解釈) Positive

O:Outcome (成果)

「Event」は、研究者の場合は研究結果であり、自分の力で変えることはできないもの。「Perception」を「解釈」と訳したが、その結果をどう受け止めるかは人それぞれの裁量になる。そして、「Outcome」をあえて「成果」と訳したが、Pは「Positive」ともとれる。つまり、結果をどうポジティブにとらえるかによって、成果は大きく変わってくると述べ、この図式の重要性を強調しました。

約3年半の留学を経て日本に帰国した山中さんは、「PAD」にかかってしまったのだそう。「これは医学界からは認められていないのですが……」と前置きして、「Post America Depression アメリカ帰国後うつ病」の文字をスクリーンに映しました。

研究環境がアメリカとは大きく異なり、様々なことが思うようにいかないことに加えて、アメリカから実験用に持ち帰り、100匹以上に増えたネズミを自分で世話する状況に陥り、「自分が研究者なのか、ネズミの世話係なのかわからなくなってしまった」と語りました。

研究職をやめ、臨床医に戻る準備を進めていた山中さんでしたが、ある朝、母親から突然の電話で「昨日お父ちゃんが夢枕に立って、伸弥に考え直すよう伝えてほしいと言っていた」と聞き、その決心が揺らいだそうです。そんな時に、奈良先端科学技術大学院大学からチャンスを得て、研究を続けることにしたと語りました。研究テーマに悩んだ山中さんは、デイル・ドーデン著『仕事は楽しいかね?』(きこ書房)の「試してみることに失敗はない。いろいろ試してみて、結果を楽しめ」という主張に背中を押されて、研究目標を決めたといいます。

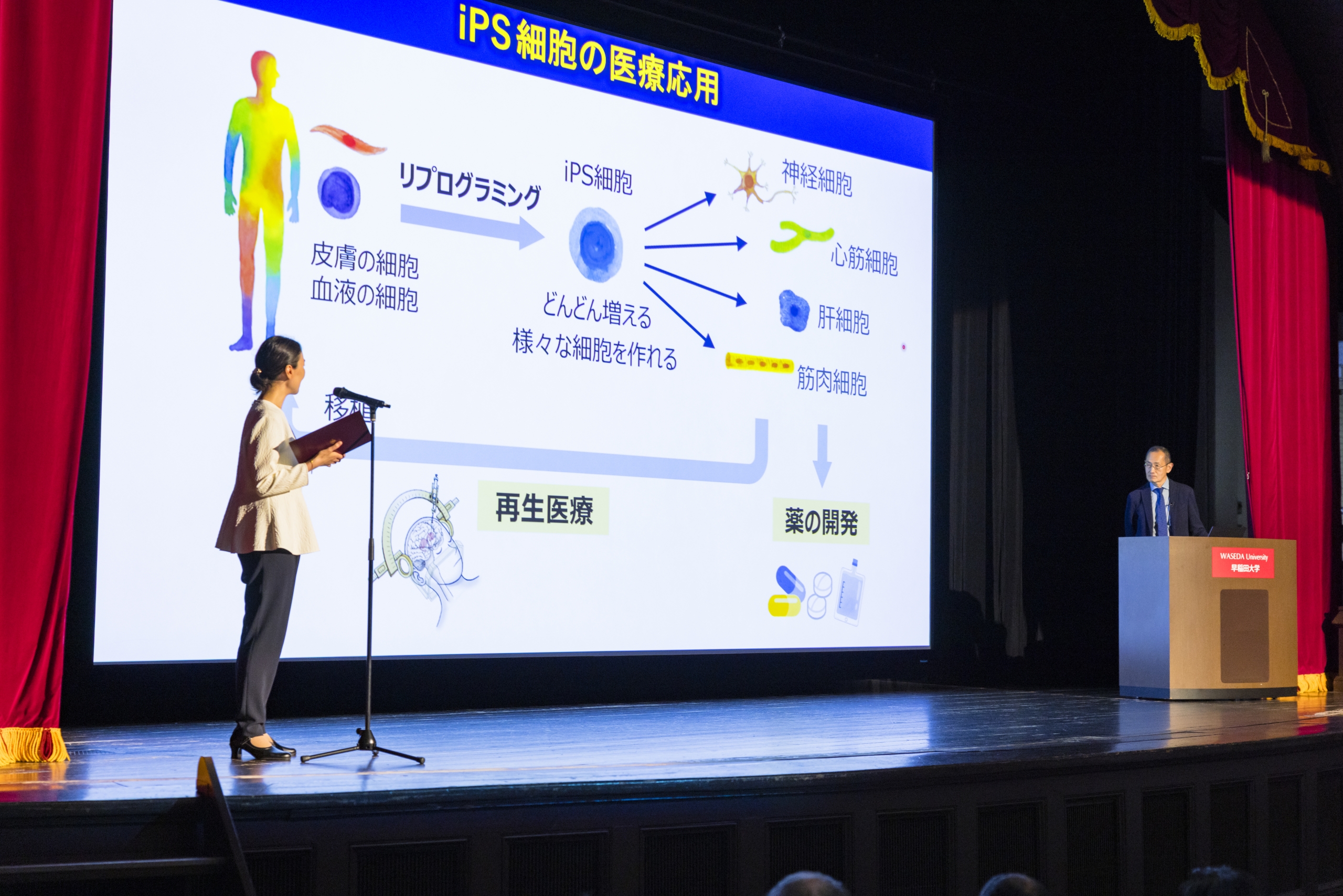

山中さんはES細胞という万能細胞に着目していましたが、当時、倫理や宗教上の観点から、研究目的で人間の受精卵を使って作製することが困難に。そこで、山中さんは「体細胞をリセットして受精卵に近い状態に戻し、万能細胞をつくること」を研究室のビジョンとして掲げ、大学院生をリクルートしたところ、三人の大学院生が入ってきてくれたのだそう。

そして、2006年にマウスで、翌年には同じ手法でヒトからもiPS細胞ができることを報告。「iPS細胞は、僕ではなく、研究室に入ってくれた大学院生たちや技術員のおかげでできました。当初は、少なくとも20、30年はかかると思っていましたが、6年でできました」と笑顔で語りました。

続けて、山中さんは現在の京都大学iPS細胞研究所の概要について説明。再生医療と薬の開発の二つをテーマに研究を推進しながら、研究に伴う倫理・法的・社会的課題を明らかにするという、理系の分野だけではない対処法の検討や提案も行っていると述べました。

そして、話題はマラソンへ。研究所で長期的な教職員の雇用と施設維持するための資金集めが必要だと感じていた山中さん。寄付募集活動をするためiPS細胞研究基金が設立されました。友人からロンドンマラソンで様々な研究への寄付が集まっていると聞き、京都マラソンや大阪マラソン、東京マラソンなどに出場するようになったと語りました。続けて、「マラソンを始めて、最も影響を受けた本」として、村上春樹さんのエッセイ『走ることについて語るときに僕の語ること』(文藝春秋)を挙げ、「長編小説を書くのは、42キロのマラソンを走るのと同じ。途中でやめたくなっても、やめないことに価値がある。走ることは精神のトレーニングでもある」という内容が最も印象に残り、村上さんと出会うきっかけをつくってくれたマラソンに感謝している、と語りました。

山中さんが村上さんと会った時に、小説のストーリーづくりについて尋ねたところ、「自分の頭の中にたくさんの引き出しがあり、書いている最中にどんどん開いて、物語がそこから展開していくので、自分でも最後はどうなるかわからない」との返答があり、それは、研究者の世界の「結果の予測がつかない基礎研究」と同じだと感じたそう。

そして、「いかに頭の中の引き出しを開け、新しいことを思いつくかという点で、今、非常に役立っているもの」として生成AIを挙げ、現在、自身が書いた英文の校正をはじめ、知識の取得や整理、画像化、そして実験計画の立案や結果の解析にも、生成AIを活用していることを明かしました。続けて、物語の5%を生成AIで執筆した作品が芥川賞を受賞するなど、文学の世界にも浸透していることに触れ、「こうした社会で、これから人間は、そして医師はどうしたらよいのかを考えながら過ごしている」と語りました。

講演の最後に、事前に参加者から寄せられた「学生時代にやっておいた方が良いことは?」という質問に対して、山中さんは「受験のためではなく、対面で様々な国の人と話すことができる生きた英語力を身につけること」と回答。また、学問の文理融合については、「科学が進むと、文理という分け方には意味がなくなる。一人の人間として、どちらの能力も身に付けて欲しい」と答えました。

講演を終え、山中さんが大きな拍手のなか舞台を降りると、田中愛治・早稲田大学総長が、山中さんへの感謝の意を述べ、講演会は幕を閉じました。

山中伸弥

医学博士。京都大学iPS細胞研究所(CiRA)名誉所長・公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団理事長兼務。米国グラッドストーン研究所上席研究員。1987年神戸大学医学部卒業。1993年大阪市立大学大学院博士課程修了。米国グラッドストーン研究所博士研究員、奈良先端科学技術大学院大学助教授(現・准教授)等を経て2004年京都大学教授(現職)。2010年京都大学iPS細胞研究所(CiRA)所長、2022年同研究所名誉所長。2020年より公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団理事長兼務。2012年に、成熟した細胞を多能性幹細胞へと初期化できることを発見した理由により、ジョン・ガードン博士とノーベル生理学・医学賞を共同受賞。現在はCiRAで新たな生命科学の開拓を目指し基礎研究に取り組む。

【開催概要】

・開催日時:2025年6月10日(水)11時~12時30分

・会場:早稲田大学大隈記念講堂

・主催:早稲田大学国際文学館

※募集時の案内はこちら

※「新潮」2025年9月号に新潮社編集部作成の講演録が掲載されました。

Related

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.2】 マイク・モラスキー「ピアノから聴くマイルス・デイビス黄金時代」(2025/10/16)レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

国際学術シンポジウム「音楽×ジェンダー平等 女性奏者の創造と挑戦―ブルース、ジャズ、ポピュラー音楽まで」(2025/11/29)レポート

2026.01.19

-

【国際文学館翻訳プロジェクト】ヒタ・コールさん 滞在レポート(2025/10/27-11/26)

2026.01.13

-

“Letters from the Haruki Murakami Library”―アンドリー・セティアワン(Andry Setiawan)

2026.01.08

-

【Translators Talk】海外に広がる日本文学 その2 ブラジルの場合(2025/11/12)レポート

2025.12.24

-

【Translators Talk】海外に広がる日本文学 インドネシア・イタリアの場合(2025/10/21)レポート

2025.12.09