【Translators Talk】「チベット人から見た日本文学 ヴムバジャ×星泉 講演と対談」レポート

2024.11.12

- 文学・芸術

【Translators Talk】「チベット人から見た日本文学 ヴムバジャ×星泉 講演と対談」レポート

慶應義塾大学文学研究科英米文学専攻後期博士課程 松村 美里

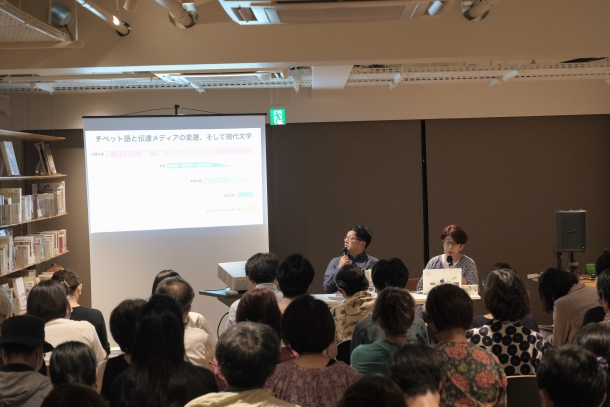

10月16日、早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)にてトークイベント「チベット人から見た日本文学」が開かれた。コロナの中で雑誌「世界文学」を立ち上げ、村上春樹や谷川俊太郎のチベット語訳に携わり「国際文学館翻訳プロジェクト」の第一号として早稲田大学に招聘された青海師範大学図書館副研究員のヴムバジャさんと、チベット文学研究会の中心的なメンバーとしてチベット文学を精力的に翻訳・紹介されてきた東京外国語大学教授の星泉さんを講師に迎え、司会は当文学館顧問の柴田元幸氏がつとめた。

最初にチベットとそこで営まれる人々の暮らしについて、対談と写真を交えてご紹介いただいた。ヴムバジャさんが生まれ育った村は、ラシャムジャの自伝的小説『雪を待つ』の舞台「マルナン村」のモデルになっている。天空に近く果てしない草原と山々の風景、ヴムバジャさんのお母さんの羊たちが夕日の中を歩いて村に帰っていく後ろ姿など、物語の一場面のような写真の数々は、狭い都会の中にいる我々にチベットのどこまでも開かれた空間の感覚を伝えてくれた。しかし近年は街への移住を余儀なくされる人々が増え、生活が激変する戸惑いの中にあるのがチベットの現在なのだという。

そんな中、チベット文学はどのように変化し、日本文学はどのように受容されているのだろうか。現代チベット文学は文化大革命後の1980年代、伝統的な口承や古典の世界を現代の読者へと橋渡しするように初期の書き手たちによって拓かれた。青春時代のヴムバジャさんは同じ青海省出身のトゥンドゥブジャに憧れて夢中になっていた一方、漢語版『ノルウェイの森』を読んだ時、その孤独と喪失感が強く印象に残ったという。それは後に日本に留学した時に初めてわかった、人間関係が希薄な現代資本主義社会の苦悩だった。誰からも手を差し伸べられずに孤独の中で死ぬということはチベットの人々には想像しづらいことなのだが、ここ数年の発展の中でもう既に理解されるところがあって、村上春樹などは読まれ始めていると星さんは語った。

その後、古典語や仏教哲学の概念が深く豊かなチベット語から日本語へ、反対に現代語が多様な日本語からチベット語に翻訳する難しさのお話がそれぞれあり、ラシャムジャの短編「路上の陽光」の詩のような冒頭が日本語とアムド・チベット語で朗読された。チベットではコロナ禍のロックダウン下で、ネット上のこうした朗読を通じて物語に耳を傾ける機会が急増したのだという。チベット語の教育環境は悪化している。しかし、読み書きができない人でも朗読であれば、聞くことができる。チベットの作家たちも孤独の中でつながるこうした動きを温かく歓迎しているそうだ。

質疑応答の後、カターという、祝福や敬意をあらわす白いチベットのスカーフが講師と司会の三名の肩にかけられ、なごやかな雰囲気の中、イベントは終了した。

Related

-

Authors Alive! ~海外文学最前線~ カミラ・グルドーヴァ講演・朗読会(2025/5/28)レポート

2026.02.13

-

【国際文学館翻訳プロジェクト】ローレル・テイラーさん 滞在レポート(2025/11/23-12/08)

2026.02.09

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.3】 中川ヨウ「音楽と生きて―時代・ジェンダーの動きと共に」(2025/12/1)レポート

2026.02.04

- 文化

- 文学・芸術

-

Authors Alive! ~作家に会おう~ 木下龍也×ロバート キャンベル 朗読と対談「すごい短歌部」(2025/11/19) レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

【国際文学館ブッククラブ Vol.2】 マイク・モラスキー「ピアノから聴くマイルス・デイビス黄金時代」(2025/10/16)レポート

2026.01.22

- 文化

- 文学・芸術

-

国際学術シンポジウム「音楽×ジェンダー平等 女性奏者の創造と挑戦―ブルース、ジャズ、ポピュラー音楽まで」(2025/11/29)レポート

2026.01.19