2023年10月26日(木)、ナノ・エネルギー拠点ではSGUの10年間の活動の成果を確認・発信する場として、国際シンポジウム “TGU International Symposium: Energy and Nanomaterials for a Carbon Neutral Society in a Sustainable Future”を開催した。活動を通じて交流してきた研究者や、輩出した研究者が集い、多様な国際連携活動や研究活動の成果を確認すると共に、将来のさらなる連携に向けて、様々な視点から意見交換を行った。また、早稲田大学が取り組むカーボンニュートラル社会の実現に向け、それぞれの知見をもとに有意義な提案と議論がなされた。

先ず、小柳津研一拠点長より、本シンポジウムの主旨と各講演者についての簡単な略歴がナノ・エネルギー拠点との関連性を含めて紹介された。

先ず、小柳津研一拠点長より、本シンポジウムの主旨と各講演者についての簡単な略歴がナノ・エネルギー拠点との関連性を含めて紹介された。

講演1 “The Energy & Nanomaterials Unit of the TGU Program – Our Decade and Beyond –”

早稲田大学常任理事・副プロボストの本間敬之教授より、スーパーグローバル大学創成支援事業およびナノ・エネルギー拠点の概略と、前拠点長として10年間の活動の歩みに関する報告がされた。更に、本学が研究・教育を通じて取り組む「Waseda Carbon Net Zero Challenge 2030s」、カーボンニュートラル社会研究教育センター等、進行中のプロジェクトについても紹介された。

早稲田大学常任理事・副プロボストの本間敬之教授より、スーパーグローバル大学創成支援事業およびナノ・エネルギー拠点の概略と、前拠点長として10年間の活動の歩みに関する報告がされた。更に、本学が研究・教育を通じて取り組む「Waseda Carbon Net Zero Challenge 2030s」、カーボンニュートラル社会研究教育センター等、進行中のプロジェクトについても紹介された。

講演2 “Carbon Economy: Advances in Materials and Energy Research”

米国テネシー大学のRigoberto C. Advincula教授による標題の講演が行われた。Advincula教授は、米国エネルギー省(DOE)所管のオークリッジ研究所(ORNL)のグループリーダーを務める。また拠点のJA教員として2017年に早稲田に滞在し、教育・研究活動に従事した研究者である。講演では、DOEとORNLの紹介と、DOEのエネルギー政策、技術戦略におけるORNLでの取り組みについて概説された。低エネルギー化、炭素の直接回収、ネット・ゼロ・ニュートラルへの取り組みとして、DOEのアースショット・プログラムで始まった「水素経済」「アンモニア経済」に向けた指針に沿って研究を推進している。これには、「水素」、「長期貯蔵」、「カーボン・マイナス」、「地熱活用」、「浮体式洋上風力」、「産業省熱」、「クリーン燃料」などのイニシアティブが含まれる。具体例として、莫大なプラスチック廃棄物問題への対策(リサイクルかアップサイクルか、石油かバイオ資源か)や、3Dプリンティングによる省資源化と環境負荷低減で付加価値を生み出す製造技術の視点、AIとロボット合成を取り入れたスマート材料開発などについて、同研究所での実例が紹介された。また米国で科学技術情報局(OSTI)とエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)より多額の資金提供が開始されている当該研究所と大学間のプロジェクトについても研究風景と併せて紹介され、本学からの参加も呼びかけられた。講演後、サスティナビリティ、いわゆるグリーン度を評価する指標や手順について質疑応答がなされた。

講演3 “Physical Electrochemistry Research in the United States: Energy-Related Technologies for a Carbon Neutral Future”

米国ケース・ウェスタン・リザーブ大学のDaniel A. Scherson教授より標題の講演が行われた。Scherson教授は、拠点のJA教員として2018年に早稲田での研究・教育活動に従事した。

米国ケース・ウェスタン・リザーブ大学のDaniel A. Scherson教授より標題の講演が行われた。Scherson教授は、拠点のJA教員として2018年に早稲田での研究・教育活動に従事した。

本講演では、米国エネルギー省傘下にある連邦先端電池コンソーシアム(Federal Consortium for Advanced Batteries: FCAB)が立案・先導する「リチウム電池のブループリント」プロジェクトについて紹介された。本プロジェクトは、2030年までに、米国の長期的な経済競争力と雇用創出を支え、脱炭素化を可能にし、国家安全保障上の要件を満たす、サスティナブルな電池材料と技術のサプライチェーンを目指している。リチウム電池の負極、正極の新材料開発について幾つかの事例が提示されると共に、STEM教育や若手育成支援にも触れられ、次世代電池の開発が科学技術の最大のチャレンジであると強調された。最後に早稲田大学SGUの成功例として本間教授と共同指導した博士学生の研究成果が紹介された。上記共同研究での電気化学手法や、燃料電池開発の米国での位置づけについての質疑応答がなされた。

講演4 “European Trends and Cooperation with Japan in the Development of Energy and Materials for Carbon Neutrality ~A Personal Perspective~”

JSPSストックホルムセンターの黒田一幸所長(本学名誉教授)より標題の講演が行われた。黒田教授は当拠点の元メンバーでもある。

JSPSストックホルムセンターの黒田一幸所長(本学名誉教授)より標題の講演が行われた。黒田教授は当拠点の元メンバーでもある。

本講演では、EUが開始したプロジェクトを中心に、その背景となる日米中韓の科学・工業力、イノベーション力と、EUでのそれらの比較と位置付け、EUにおけるカーボンニュートラルに向けたエネルギー・材料開発、持続可能な社会の実現に向けた欧州の大学におけるカーボンニュートラルへの取り組みや国際協力等をテーマに、様々な情報源に基づく最新情報が紹介された。特に「ホライズン・ヨーロッパ」プロジェクトの規模と仕組み、対象項目とその選択・評価手順について概説され、その中で、先端マテリアルがエネルギー・環境の新技術創成の鍵として最重要視されている現状が述べられた。また日本の大学のモデルとなり得るストックホルム大学におけるカーボンニュートラルの取り組みのロードマップ事例や、ホライズン・ヨーロッパにおけるEU域外約18か国の参加についても言及された。また、グローバルな共同研究を加速するJSPSの国際共同研究プログラムについても紹介され、その活用が呼びかけられた。ホライズン・ヨーロッパによる大学での研究と産学連携ステージの区別と支援、橋渡しについて質問があり、意見交換された。

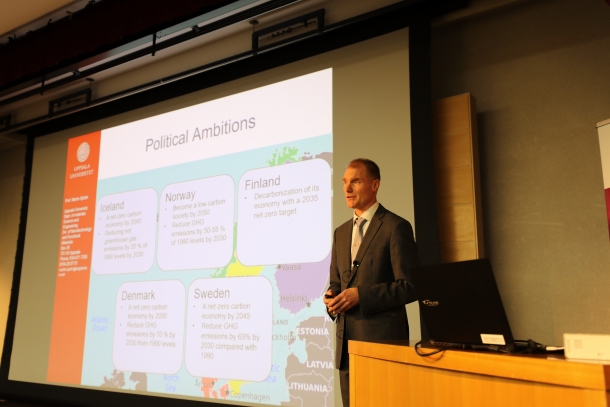

講演5 “Towards net-zero carbon economy in Scandinavia”

ウプサラ大学のMartin Sjödin教授により標題の講演が行われた。Sjödin教授は拠点のJA教員として2018年に滞在し教育研究活動に従事した。またJoint Supervision Programの共同指導教員として、早稲田大学の博士学生をウプサラ大学で受入れ研究指導に当たった。

ウプサラ大学のMartin Sjödin教授により標題の講演が行われた。Sjödin教授は拠点のJA教員として2018年に滞在し教育研究活動に従事した。またJoint Supervision Programの共同指導教員として、早稲田大学の博士学生をウプサラ大学で受入れ研究指導に当たった。

スカンジナビア諸国は、2015年のパリ協定により、世界の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて2℃以下(1.5℃を目標)に抑えることを掲げている。この取り組みにおいて、スカンジナビア諸国、アイスランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、フィンランドは、化石燃料を使用しない社会への変革の最前線にあり、遅くとも2050年までにカーボンネットゼロの経済国になるための戦略を打ち出している。歴史的、地質学的、地理的条件に基づき、5か国は共通の目標に向けて相互補完しながらロードマップを設定している。持続可能な社会に向けた大深度地熱発電、炭素回収・貯留、グリーン海運、洋上風力、化石燃料を使用しない鉄鋼、バッテリー・リサイクルなど、主な成果と進捗状況を例示しながら、各国の戦略が概説された。エネルギー資源開発において、探掘・精錬や施設設置に伴う環境保全について質問がなされた。北欧では熱パルプ産業における乱伐と廃液の負の歴史から学んでいる旨の応答があった。

講演6 “Sustainable Materials and Ecosystems Research in Germany for a Carbon Neutral Society”

ミュンヘン工科大学(TUM)のRubén D. Costa教授による標題の講演が行われた。Costa教授は、訪問教員およびJA准教授として2018、2019年に本学に滞在し教育・研究活動に従事した。博士学生を受入れ、共著論文5報もある。

ミュンヘン工科大学(TUM)のRubén D. Costa教授による標題の講演が行われた。Costa教授は、訪問教員およびJA准教授として2018、2019年に本学に滞在し教育・研究活動に従事した。博士学生を受入れ、共著論文5報もある。

講演では、先ずドイツの産業界における温室効果ガス排出削減を目的とした政策、「Net-Zero Co2 ミッション」が紹介された。更にドイツのバイオエコノミー研究の状況、特にTUMの取り組みを主として紹介された。大学として「持続可能な未来戦略2030」を打ち出し、戦略的研究イニシアティブを通じて、早い段階から持続可能な未来の形成に注力している。その一例として、同教授が副学部長(研究・イノベーション担当)を務めるTUM Campus Straubing for Biotechnology and Sustainability(バイオテクノロジーと持続可能性のためのTUMキャンパス・シュトラウビング)があり、再生可能資源、バイオテクノロジー、バイオエコノミーに関する統合的な研究と教育を展開している。最も関連性の高い研究・産業活動の概要と、それらの影響について紹介された。最後に、相互訪問による過去4回のSGU共同ワークショップの実績と相互の信頼関係、TUMとの箇所間協定が進んでいることにも触れられた。質疑では、地域の産業や市行政と強く連携し貢献するにとどまらず、スタートアップ支援や学生の就職先開拓にも努めているとの紹介があった。

講演7 “Trends and Policies on Carbon Neutral Research in Japan”

早稲田大学理工学術院の関根泰教授による標題の講演が行われた。関根教授は、本学の研究戦略センター所長であると共に、カーボンニュートラル社会研究教育センターのトップレベルPIを務め、ナノ・エネルギー拠点のメンバーとしても活動に従事している。産業構造審議会(経済産業省)グリーンイノベーションプロジェクト部会委員、グリーンイノベーション戦略推進会議(内閣府ほか)委員・WG座長、政府クリーンエネルギー戦略委員などとして、日本のエネルギー技術戦略の立案に携わっている。

早稲田大学理工学術院の関根泰教授による標題の講演が行われた。関根教授は、本学の研究戦略センター所長であると共に、カーボンニュートラル社会研究教育センターのトップレベルPIを務め、ナノ・エネルギー拠点のメンバーとしても活動に従事している。産業構造審議会(経済産業省)グリーンイノベーションプロジェクト部会委員、グリーンイノベーション戦略推進会議(内閣府ほか)委員・WG座長、政府クリーンエネルギー戦略委員などとして、日本のエネルギー技術戦略の立案に携わっている。

上記タイトルに沿って2050年カーボンニュートラルに向けた日本のグリーンイノベーション政策について講演された。地球環境問題を解決し、カーボンニュートラルを実現するためには、化石資源からの脱却が喫緊の課題である。日本の一次エネルギー消費構造を見ると、発熱量の4分の1が天然ガスと石炭、半分弱が石油、残りが国内での再生可能エネルギーである。今後、カーボンニュートラルなグリーントランスフォメーション(GX)を推進するためには、太陽エネルギーに基づき、地表のあらゆる場所に存在する資源(水、二酸化炭素、植物資源などのバイオマス、廃棄物)を利用して化学物質や燃料を生産することが期待されている。これら再生可能エネルギーで、都市ガス、火力発電、石油化学原料、大型車・航空燃料を補う必要がある。排気ガスから回収された二酸化炭素またはバイオメタンを主な炭素源とする合成炭化水素の生産が非常に重要になる。水素源としては、再生可能エネルギーからの水電解水素、バイオマスの改質、さらに直接水をプロトン源とする電解合成も期待されている。同時に、大気中の二酸化炭素濃度を低下させるマイナス・エミッション技術への期待も大きい。こうした技術への挑戦は困難でコストもかかるが、持続可能な技術にアクセスできる者が将来の勝者になると述べられた。再生可能資源のポテンシャルが低く、多様なリスクを抱える日本にとって、適材適所でエネルギーや材料を使用することが重要であると指摘された。日本は、コストがかかるからといって「座礁資産」にしがみつくことなく、長期的な視野に立って熱力学的な本質を見極め、研究開発を繰り返すことが必要であると強調された。

講演8 “Carbon Pricing for Carbon Neutrality in Japan”

早稲田大学政治経済学術院の有村俊秀教授による標題の講演が行われた。有村教授は、環境省の中央環境審議会(カーボンプラインシングの活用に関する小委員会)等、環境問題に係る政府省庁の委員を多数務める。

早稲田大学政治経済学術院の有村俊秀教授による標題の講演が行われた。有村教授は、環境省の中央環境審議会(カーボンプラインシングの活用に関する小委員会)等、環境問題に係る政府省庁の委員を多数務める。

日本は地球温暖化防止対策に取り組んでいるが、CO2排出量を価格として上乗せし、環境問題を市場に反映させる仕組みであるカーボンプライシング政策は欧州に遅れをとっている。まず、日本のカーボンプライシングの歴史と、新たに導入される排出量取引制度(GX-ETS)について概説された。日本では、1トン当たり289円の低炭素税が導入されており、東京都は2010年、埼玉県は2011年から排出量取引制度を開始している。本年成立した「GX推進法」に沿って、全国でカーボンプライシングの波及と炭素クレジット市場が発足した。同教授チームによる東京都と埼玉県における排出量取引制度の事後評価、特にオフィスビルや製造業での省エネ技術採用による実績、電気代上昇など別因子を差し引いてのETSの寄与について紹介された。さらに、GX基金の設立と債券の運用による再生可能エネルギーと省エネ新技術誘発への期待、2028年に実施される炭素サーチャージ、2033年に実施されるETS許可証のオークションについても言及された。炭素税のもう一つの視点である「炭素税の二重配当」の重要性について紹介があった。

講演9 “Circular Economy and Materials for a Carbon Neutral Future”

京都大学大学院総合生存学館(思修館)の齋藤敬教授による標題の講演が行われた。齋藤教授は、豪州モナシュ大学の教員であった際に、Joint Supervision Programの協定締結に尽力された。同プログラムにより博士学生3名を受入れ、共同研究指導による学位授与に到っている。また、訪問教員として2020年に早稲田で教育・研究活動に従事して頂いた。

京都大学大学院総合生存学館(思修館)の齋藤敬教授による標題の講演が行われた。齋藤教授は、豪州モナシュ大学の教員であった際に、Joint Supervision Programの協定締結に尽力された。同プログラムにより博士学生3名を受入れ、共同研究指導による学位授与に到っている。また、訪問教員として2020年に早稲田で教育・研究活動に従事して頂いた。

まず、教授が現在在籍する京都大学の思修館が紹介された。政・経・社・文・理・工・情報を包含した学際領域の総合知をもつ博士教育を目指す独立大学院である。また展開されている一連の研究課題についても述べられた。

カーボンニュートラルな未来のための新素材は、循環型経済の世界に適合するように設計される必要がある。同教授は、特にプラスチックの将来像を見据えて、製造プロセスでのグリーンケミストリー、ライフサイクルアセスメント、マテリアルとしてのサーキュラーエコノミーの構築を目指している。例えば、動的な(可逆的な)共有結合や非共有結合によって原子がつながった、再利用やリサイクル可能なダイナミックポリマーに大きな関心を向け、熱や光によって結合が切断されて原料に容易に戻ることができる動的結合プラスチックを自己修復材料として提示している。コスト評価、法規制の改定、AIの活用などについても今後の課題として触れられた。

総括 “Summary address for TGU International Symposium”

(一社)産業競争力懇談会(COCN)の実行委員長である五十嵐仁一博士(ENEOS総研株式会社顧問、元ENEOS中央技術研究所所長)に産業界を代表してお言葉を頂いた。

(一社)産業競争力懇談会(COCN)の実行委員長である五十嵐仁一博士(ENEOS総研株式会社顧問、元ENEOS中央技術研究所所長)に産業界を代表してお言葉を頂いた。

COCN(Council on Competitiveness-Nippon)は、2006年に民間各界のビジネスリーダーによって設立された任意団体で、経団連と密接な協同関係にある。理事長は日本電気株式会社(NEC)の特別顧問である遠藤信博氏が務めている。日本の産業競争力の強化、科学技術の振興、イノベーションの促進に関する政策を提案・実施し、産学官民の緊密な連携と生産的な議論を通じて、日本の持続可能な発展を実現することを目的としている。エネルギー問題は、持続可能な未来におけるカーボンニュートラル社会の実現に向けた世界的な重要課題である一方、新たなエネルギー政策をめぐる状況は地域によって異なる。地理的・地政学的に各地域と異なる日本は、他地域に学び、他地域と連携し、グローバルな調和を図りながら、独自の方向性で課題解決に邁進していかなければならない。世界的なアカデミック・ネットワークを持つ早稲田大学が主導するこのイニシアティブは、今後、我々の競争力強化に繋がる方向性を示すロールモデルとなると期待している。科学技術分野における当拠点の成功を確信しているが、カーボンニュートラル社会への移行には、技術革新だけでなく、政策、産業慣行、個人の行動の変革も必要である。COCNは、学術界、関連団体、政府との協力のもと、そのような変革を推進していきたい。当シンポジウムで培われた知見、ひらめき、ネットワークを未来に繋げ、持続可能な未来に向けたカーボンニュートラル社会の実現に向けて、共に歩んでいこうとの呼びかけがあった。

続いて、ナノ・エネルギー拠点の教育・研究活動に関係する若手研究者から、経験談をご紹介頂いた。

講演1 “Australia to Waseda to Europe: Experiences and Impact on Research”

ボン大学(独)のLuke Wylie博士に講演頂いた。Wylie博士は、モナシュ大学在学時に、Joint Supervision Programに参加し、2018-2019年に早稲田大学に滞在して共同研究指導を受けた。早稲田での経験や異文化での生活体験が、学位取得後に母国を離れてフランスやドイツでの研究職に就くうえでの大きな自信になったこと、また、異文化理解の重要性や、海外研究者との共同によって得られる貴重な知識と経験など、特に学生や若手研究者に向けたメッセージが送られた。

講演2 “In-situ Spectroscopic Measurements and Computational Analyses in TGU Activities”

早稲田大学理工学術院の國本雅宏准教授に、JA教員との共同研究や海外大学との協議等に参加した経験を紹介いただいた。共同研究により自身の研究領域が拡がる中で、独自の研究手法として「ラマンスペクトルその場分析法」が軸足となったこと、また海外連携機関との共同研究によりその手法がブラッシュアップされたことが述べられた。海外大学との協議に参加して、常に前向きで何かを得ようとする姿勢に感銘受けた体験のほか、インフォマティクスをいち早く取り込む必要性についても触れられた。

このシンポジウムは、 早稲田大学スーパーグローバル大学創成支援事業の成果発信を目的として開催した。