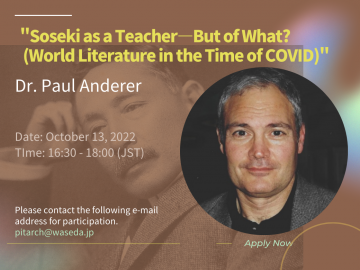

国際日本学拠点では、2022年10月13日にDr. Paul AndererをColumbia Universityよりお迎えし、講演会 “Soseki as a Teacher—But of What? (World Literature in the Time of COVID)” を開催いたしました。

本講演会では「ティーチャーとしての夏目漱石」に焦点が絞られました。朝日新聞社に入社する以前、漱石は教師として数年の経験を積んでいます。帝国大学を卒業してから、高等師範学校の英語教師になり、その後、松山県にあった愛媛県尋常中学校、熊本大学の前身である熊本市の第五高等学校などに勤め、英国留学後、第一高等学校と東京帝国大学の講師になりました。さらに、一生を通じて、新儒家・朱子学にも深い関心を寄せていました。

しかし、『三四郎』、『坊っちゃん』、『こころ』などの作品の中で「教師」又は「教えること」は如何に表現されているでしょうか。教室の場面もなければ、古典を学ぶ場面もなく、授業が描かれることもほとんどありません。強いて言えば、漱石の作品の中で「教え」としてあるのは、『こころ』の三部となる「先生と遺書」という「先生」が「私」に宛てた手紙一通くらいなのです。

では、その「先生と遺書」にて「先生」は「私」に何を教えているのでしょう。友人Kを裏切って自殺に追い込んだ話を読みながら、「私」は瀕死の父親のもとから逃げて、東京へ向かいます。(あの有名な「襖に迸っている血潮」はゴシック風の初期短編「倫敦塔」を思い起こすと、アンドラ先生は指摘しました。)

小説の冒頭では、「先生」と「私」の出会いが大衆から離れた場で起きています。「先生」とその外国人の友人が「わいわい騒いでいる多人数の間を通り抜けて、比較的広々した所へ来ると、二人とも泳ぎ出した。彼らの頭が小さく見えるまで沖の方へ向いて行った。」「先生」がはじめて「私」に話しかけるのは、その「沖の方」です。「教える・習う」という枠組みで考えてみれば、その大衆から離れた「沖」は日常的な認識・知識を疑問視する場所の象徴として読み捉えられます。つまり、その「沖」は我々が生まれ・生活してきた以外の広い世界の存在を暗示しているのです。

柄谷行人が言うように、漱石の作品は古典的な「小説」の「完全性」・「終結性」を目指していません。むしろ、「小説」より「写生」として理解すべきなのです。なぜかというと、漱石の作品は人生の「短編性」・「混乱性」を写実しようとするからです。この点を念頭に置くと、「こころ」の結末を必ずしも悲劇として解釈する必要はないのです。「先生と遺書」を読んでから、「私」はどんな行動をとるのかやはり書かれていません。「先生」の経験から学び、自分の人生をより豊かにしたかもしれません。

コロナ禍の中、漱石の作品を読むことで、私たちは「学習」は教室の中だけで行うわけではないということを実感できるのです。今こそ、ぬるま湯を出て、「沖の方」へ向かってから、本当の「学習」が始まるなのかもしれません。

本イベントは、学部生、大学院生、一般の方を合わせ33名が参加する非常に有益な講演会となり、質疑応答も活発に行われました。

開催詳細

- 日時:2022年10月13日(木曜日) 16:30 – 18:00 (JST)

- 会場:早稲田大学戸山キャンパス 33号館第1会議室

- 講師:Dr. Paul Anderer (Fred and Fannie Mack Professor, Emeritus of Humanities, Columbia University)

- 使用言語:英語(通訳なし)

- 参加:学生/教員/一般

- 参加費:無料 ※事前申し込み制

- タイムテーブル

16:30~16:40:講演者紹介

16:40~17:30:講演

17:30~18:00分:討論