早稲田大学スーパーグローバル大学創成支援事業 国際日本学拠点では、2014年より国際日本学拠点設立以来継続してきたセミナーシリーズの一環として、李成市 先生の講演会「日本木簡の淵源を求めて ―ヒエログロシア(聖語制)の中の韓国木簡」を実施しました。2023年3月をもって早稲田大学を定年退職なさる李成市先生には、2014年のSGU国際日本学拠点設立以来、長年本事業に多大なご尽力を賜りました。

冒頭で、当拠点リーダーの十重田裕一より開催のご挨拶をしたのち、拠点設立当初からの重要なパートナーであるコロンビア大学教授鈴木登美先生より、国際日本学拠点設立時のお話しや、コロンビ大学と早稲田大学とのダブルディグリープログラム開始の経緯、また2015年の角田柳作記念国際日本学研究所設立など、今日までの李先生との協力関係、活動の軌跡を丁寧にご説明いただきました。

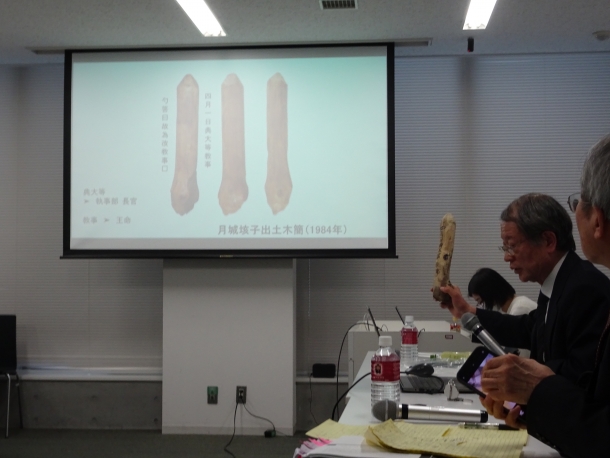

続く李成市先生のご講演では、日本列島内で独自の展開を遂げたとみなされてきた木簡について、1975年に韓国の慶州・雁鴨池で新羅木簡約50点が出土したことによって、大きく研究状況が変化し、韓国の存在を看過した古代日本文化論はもはや成り立たないことを明快に論じられました。その後も韓国内での木簡発見が相次ぎ、李先生ご自身も2002年度に21世紀COE採択を受け、2004年度以降は韓国の国立文化財研究所との共同研究として木簡の発掘・整理・分析に従事し、基礎研究を蓄積してこられた経緯を時系列で説明してくださいました。1990年代以降に韓国木簡の本格的な研究が開始され、出土が増えるにつれて、出土点数の圧倒的な差(日本では37万点/韓国では千点以下)はあっても、日本木簡において確認される全種類が韓国側でも網羅されているという重要な事実が判明していることを、実例を挙げながら丁寧に説明してくださいました。

また、日本木簡と韓国木簡の類似性と各々の個性を分析する際に有益な方法論として、ジャン=ノエル・ロベール氏が提唱するヒエログロシア(聖語制)という概念について説明がなされました。俗語(和語)と対比される聖語(漢語)という観点から、文化の伝播と受容を巨視的に捉える試みは大変刺激的でした。その他にも、木簡を使用するためのインフラ整備の問題、使用される文字の問題、木簡が使用される範囲や地域性の問題など多岐にわたる問題が取り上げられました。

こうしたご講演を受け、コロンビア大学教授のハルオ・シラネ 先生が、コメンテーターとして三つの観点から李先生のご研究の特質について話されました。

一点目として、「東アジア古代史」研究者の李先生が、「日中」または「和漢」という旧来の研究だけでなく、朝鮮半島の種々の問題を見てゆかなければ古代の日本文化は理解できないことを明らかにされたと述べられました。

二点目は「東アジア文化圏」の問題で、シラネ先生は、言語と文学に関して李先生から啓発されたことをお話になりました。特に今回、普遍語としての漢語・漢文と和語・俗語とを固定した二項ではなく、流動的に価値が上下するものととらえられたことを重視され、聖語と俗語の実例にも言及されました。

三点目は「ディアスポラ」に関わることです。シラネ先生は、在日韓国人二世としての李先生がいかに自身のアイデンティティを確立され、自身の研究へと進まれたかということを紹介されたのち、ディアスポラが古代研究においても文学研究においてもきわめて重要であることを強調されました。

次いで、シラネ先生より、今後の研究の方向性についてのご質問がありました。李先生は、今回の講演でとりあげた問題にはまだまだやるべきことがあるので、ヒエログロシアに関わる研究を拡げてゆきたいという旨を答えられました。

その後フロアからは、立教大学名誉教授の小峯和明先生より、朝鮮漢文のこと、木簡の材質および筆・硯・墨の特性、角筆のこと、音韻の問題、紙への移行の問題、郷歌に関する問題などが質問されました。李先生はこれらのご質問に対し、ひとつひとつ丁寧に応じられ、講演の限られた時間内でお話になれなかった点が見事に補足されることとなりました。

最後に、当拠点副リーダーの河野貴美子によるご挨拶で、李先生が積み重ねてこられたご研究の重要性が整理されて、講演の幕が閉じられました。

イベント概要

- 日時:2023年3月10日(金)16:30〜18:00 (JST)

- 講演会テーマ:日本木簡の淵源を求めて―ヒエログロシア(聖語制)の中の韓国木簡

- 講演者: 李成市 (早稲田大学文学学術院教授)

- 開会挨拶:十重田裕一 (早稲田大学文学学術院教授)

- 趣旨説明:鈴木登美(コロンビア大学教授)

- コメンテーター:ハルオ・シラネ (コロンビア大学教授)

- 閉会挨拶:河野貴美子(早稲田大学文学学術院教授)

- 司会: 陣野英則 (早稲田大学文学学術院教授)、山本聡美 (早稲田大学文学学術院教授)

- 主催:早稲田大学総合人文科学研究センター 角田柳作記念国際日本学研究所

- 共催:スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点