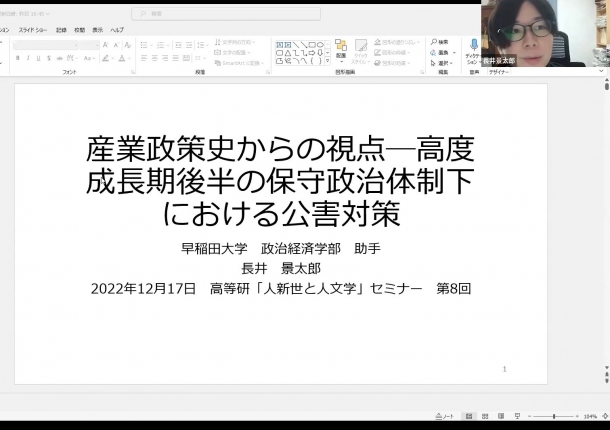

2022年12月17日、早稲田大学高等研究所研究プロジェクト「人新世と人文学:Humanities in the Anthropocene」セミナーシリーズ第8回公開講演が企画され、長井景太郎 (早稲田大学政治経済学術院 助手) 氏が専門とする、経済史(環境史)の分野でも進展する「人新世」の議論を踏まえ、千葉県市原市内における大気汚染に関する議論を題材に講じていただきました。

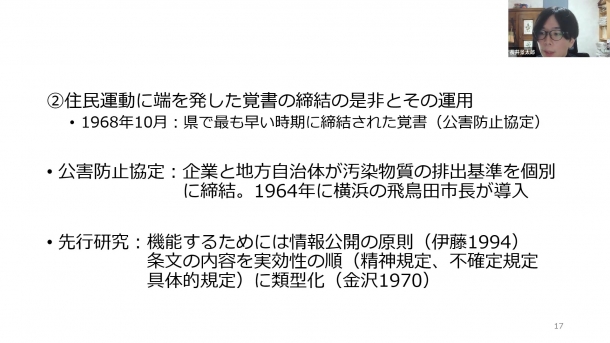

従来の研究では主として革新系自治体を中心に展開してきた公害史研究を、敢えて保守系政党の地盤である千葉県市原市に着目し、1960年代に生じた大気汚染と梨への被害、梨生産者を主体とした公害訴訟を一次史料に基づき分析することで、公害という社会問題についての歴史的展開を複眼的に捉える方法が示されました。

一次史料を丹念に検証する研究方法とそこから導き出された実証的な見解は、人文学とも親和性が高く、先に第7回セミナーでは、石牟礼道子の文学を通じて水俣問題が取り上げられたこととも好対照でありました。水俣で公害が問題となった1950年代と、市原での1960年代とで公害をめぐる訴訟や企業の責任認定までの経過(特に結審までにかかる年数)に大きな違いがあることも浮き彫りとなり、1960年代の環境問題が、当該時期の文学や文化に及ぼした影響といった新たな論点にも結び付く議論へと展開しました。質疑応答では、12名の参加者とともにディスカッションを行いました。

一次史料を丹念に検証する研究方法とそこから導き出された実証的な見解は、人文学とも親和性が高く、先に第7回セミナーでは、石牟礼道子の文学を通じて水俣問題が取り上げられたこととも好対照でありました。水俣で公害が問題となった1950年代と、市原での1960年代とで公害をめぐる訴訟や企業の責任認定までの経過(特に結審までにかかる年数)に大きな違いがあることも浮き彫りとなり、1960年代の環境問題が、当該時期の文学や文化に及ぼした影響といった新たな論点にも結び付く議論へと展開しました。質疑応答では、12名の参加者とともにディスカッションを行いました。