Joint Supervision Programの協定締結大学でもあるボン大学との連携プログラムとして、ボン大学のMichael Famulok教授の研究室で指導を受けた高木 有隣さん(博士課程1年)の体験談をご紹介します。

滞在先

ボン大学(ドイツ)

滞在期間

2024年2月5日~2024年3月13日

滞在先の印象・日本との違い

自分は本プログラムに2回目の参加であるが、前回とは異なる研究室に所属した。前回同様にこの研究室でも、日本と比べて教授、技術者、そして学生たちが心に余裕を持ち、ライフワークバランスを重視した環境に身を置いていることに改めて気づかされた。このメリハリのある働き方は、研究の質を落とすことなく、日常生活とのバランスを保っている。特に、私のメンターであるPhD Studentは家庭を持ち子育ての都合上、早い時間に帰宅していたが、それでも研究に対しては非常に精力的に取り組んでいた。このような生活は、日本ではまだ社会的、金銭的に難しいのではないかと思う。特に、社会人学生ではないPhD Studentの多くは無給かつ学費負担があるため、金銭面での難しさがあるだろう。さらに、ドイツではPhD取得がキャリアにおいて重要な意味を持っているのに対し、日本ではPhDの価値が依然として低く、早く就職する方が経済的に有利であるという現状がある。生活面では、特にサービスを伴わない食費の安さ(野菜とパンなど)が印象的だった。インスタント食品を食べている姿を見かけず、質の高い食事をとっているように思えた。一方で日本からの学生にとっては、円安が大きな問題であった。前回の滞在時は1ユーロが140円台であったのに対し、今回は160円台という為替レートであった。

研究環境については、研究室が広いこと、学生の数が少ないこと、そして学生の国籍が異なり多様性が高いことが印象的だった。これらの要素は個々の研究への集中と密接なコミュニケーションを可能にしていた。このような環境が、教授、技術者、学生間の活発な議論を促進し、研究室全体の生産性を高めているように感じた。

滞在先での体験談

滞在中、最も楽しいと感じたのはやはり新しい研究に取り組むことだった。新しい研究テーマへの理解を深め、アイディアを出し、それらを提案し議論し、実験を行い結果を解析する一連のプロセスは、非常に充実していた。特に、直接的かつ最短距離でゴールに向かうようなスピード感のある研究の進め方は、日本での積み重ねのプロセスとは異なる面白さがあった。また、新しい研究に触れることで、私自身の研究に対する興味の方向性を再発見できたのは大きな収穫だった。

大変だったこととしては、やはり言語の壁が大きかったことである。残念ながら、前回の滞在時から1年で劇的に英語能力が向上するということはなかったため、議論についていくことや雑談における細かいニュアンスを読み取るのが難しい場面が多かった。1対1の会話ではある程度理解できるものの、他の人同士の会話を追うことが特に難しいことを発見した。これは、日常的に英語が飛び交う環境に身を置かないと鍛えるのは難しいと思われる。実験自体の進行に問題はなかったものの、英語でのコミュニケーションの難しさは、今後の研究キャリアにおいて重要な課題であると改めて感じさせられた。日本における研究環境で、英語によるコミュニケーションの機会を積極的に増やす解決策を何とか見出したいと考えている。

研究以外では、地元の生活を満喫することも楽しい体験であった。地元の温泉やサウナに行ったり(日本の温泉と比較すると温度はかなり低い)、ハイキングを楽しんだり、目的なく街を散歩したりすることで、観光というよりも、その土地の風景や人々の暮らしを肌で感じることができ、良いリフレッシュになった。

滞在中に取組んだ内容とその成果

DNAコンピューティングの分野で、RNA polymeraseによる転写反応の制御に基づいたロジックゲートの開発に取り組んだ。特にRNAを直接入力として利用可能であるロジックゲートに焦点を当てた。事前に設計された2つのDNAロジックゲートの評価と、これらを改善するための再設計と提案、そして提案に基づく2つのDNAロジックゲートの評価を行った。この再設計の過程で、私が以前個人的に開発した論文検索ツールが非常に役立った。約40,000報の関連論文から、わずか2日で重要な論文をスクリーニングし、提案をサポートすることができた。今後の予定としては、今回評価しなかった提案の1つにRNA polymerase変異体を用いる方法があり、これは日本の研究室で自分が得意とする手法であるため、今後の共同研究の方向性として検討している。

滞在して良かったと思う点・今後に活かせると思う点

前回のボン大学滞在時に得たプログラミングや機械学習の知識を研究に応用し、個人的に開発したツールを実際の研究に生かすことができたのは、自分にとって大きな成長であり、独自のスキルや自分の強みを磨けていたことに気づけたことは大きな収穫であった。また、どのような環境で自分は能力を発揮でき、成長できるのかということを再確認できた。

研究室レベルで見た場合、日本の研究環境には納期の早さと正確さ、そしてDNA合成のコストの低さという大きなメリットがあることに気づけた。これらのメリットを意識し活用することは、日本が世界からの遅れを取り戻すのに重要であると感じた。

最後に

この度の滞在は、スーパーグローバル大学創成支援(SGU)の支援等を受けて実現いたしました。ドイツでの留学生活が快適で充実したものとなったのは、これらのご支援の賜物でございます。心から感謝申し上げます。

また、このプログラムを提供してくださいましたTWIns(早稲田大学)とLIMES(ボン大学)の関係者の皆様、ならびに留学の受け入れをしてくださいましたFamulok Labの皆様に、深く感謝申し上げます。皆様のご協力とご支援があっての、この貴重な経験でございます。

今回の経験を糧に、今後の研究活動に更に一層の努力を重ねて参ります。改めまして、本当にありがとうございました。

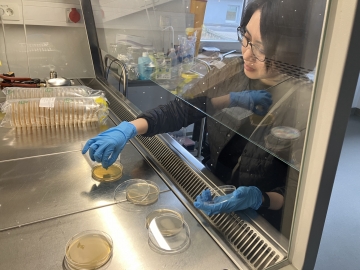

ボン大学でのシンポジウム発表時の写真