私たちが利用しているエネルギーは、電力に限りません。身近な例では、ヒートポンプ式空調機や洗濯機、給湯器などで利用されている、熱もそのひとつです。エネルギーの最終利用の50%は、熱であることから、カーボンニュートラル実現には、そのさらなる有効利用が必須です。しかし、熱利用機器に関しても、電力と同様に、個別機器で対応できる性能向上や脱炭素化には限界があります。

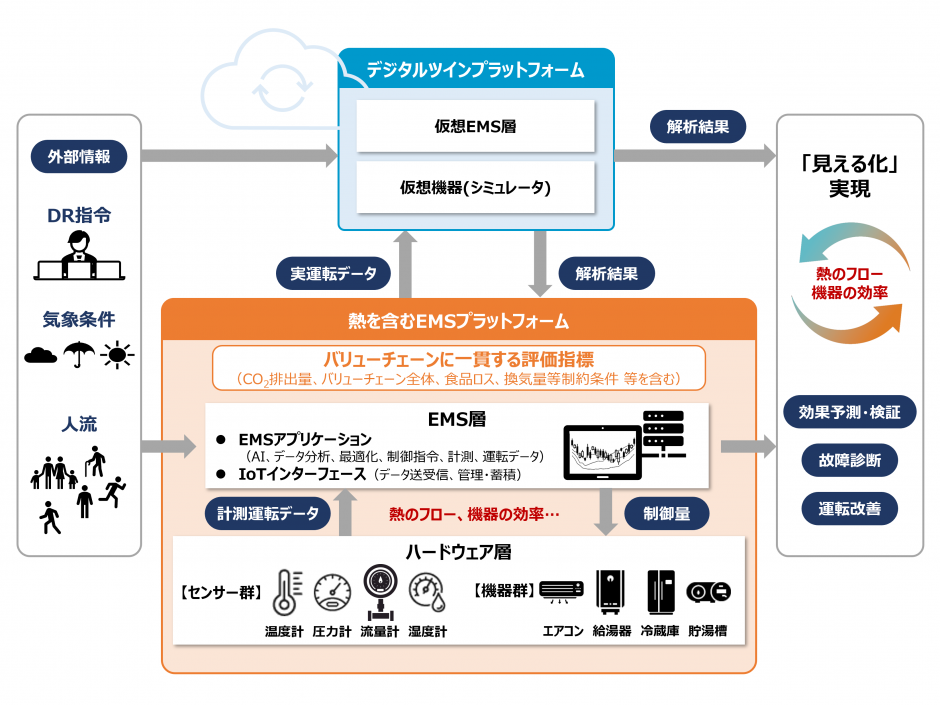

本研究開発テーマでは、以下の3件の研究開発を通して熱利用機器間のEMSを開発することに加え、ハードウェアとしての機器やセンサも含めた異業種、異システムが連携可能なEMSプラットフォームを構築することを目指します。また、構築したプラットフォームを活用してコロナ感染症をはじめとした急変する社会的要請や今後大幅に利用が増大する再生可能エネルギーの導入も踏まえたいくつかの統合システムを具現化し、社会実装まで進めます。同時に、これまで不明瞭であったEMS導入効果の「見える化」を可能とするデジタルツイン技術によって導入効果の予測や検証技術まで行えるエコシステムを構築することも目指します。

図 構築するエコシステム:異業種、異システムでもエネルギーマネジメントシステムの構築を可能とする熱を含むEMSプラットフォームを構築する。同時に、熱を含むEMSの効果の予測や検証を容易とするデジタルツインプラットフォームを構築する。これにより、熱を含むEMSの導入を容易とするとともに、これまで不明確であった熱のフローや熱利用機器の運転性能をリアルタイムで「見える化」し、真に効果の高いEMSの普及促進を後押しする。

内閣府総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーション実現のために創設した国家プロジェクトです。国民にとって真に必要な社会的課題や、日本経済再生に寄与できるような世界を先導する課題に取り組みます。平成26年度からの5年間を第1期として11課題、平成30年度からの5年間を2期として12課題に取り組んできた成果も踏まえ、令和5年度からの5年間を第3期として14課題を推進します。各課題を強力にリードするプログラムディレクター(PD)を中心に産学官連携を図り、基礎研究から実用化・事業化、すなわち出口までを見据えて一気通貫で研究開発を推進します。(SIPパンフレットから抜粋、一部早大が追記) →第3期課題一覧はこちら

本課題では、2050 年カーボンニュートラル、エネルギー安全保障の確保、ならびに Society5.0 の実現に向けて、従来の一建物や一地域における電力マネジメントの枠を超え、クロスボーダー・セクター横断での、主に再生可能エネルギーを起源とする電気・熱・水素・合成燃料を含めた様々なエネルギーを包含する「スマートエネルギーマネジメントシステム」を構築し、次世代の社会インフラの確立を目指します。

・サブ課題 A :エネルギーとモビリティ等

・サブ課題 B :エネルギー生産・変換・貯蔵・輸送

・サブ課題 C :エネルギー最適利用

(JSTウェブサイトから抜粋)