不規則なガラス構造に潜む規則性を発見

ガラスの物性評価や効率的な新規ガラス開発の指針に

【発表のポイント】

ガラス (注1) 構造から抽出したリング形状を定量化することで、 無秩序に見えるガラス構造に内在する規則性を数値評価する技術を開発しました。

リング形状と その周辺における原子の存在確率を定量化することによって、ガラス中における結晶(注2) に類似する構造の抽出に成功しました。

新開発の材料構造の定量評価技術は、ガラス材料の物性発現の解明、さらに、データ駆動型の高性能材料探索への寄与が期待されます。

【概要】

ガラスは、窓ガラスやディスプレイのように現在の日常生活に欠かせない基盤材料です。一方で、 その原子配置が一見無秩序で複雑なために、 構造の理解や制御が難しく 、 合理的な機能材料設計には多くの課題が残されています。これらの課題を解決するためにガラス構造の定量的な評価技術が必要とされ、これまで国内外で幾何学などに基づく解析法の開発が取り組まれてきました。

東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンター(同大学院情報科学研究科兼任) の志賀元紀教授と 早稲田大学理工学術院の平田秋彦教授ら の研究グループは、シリコンと酸素だけからなるシリカガラス(石英ガラス) のネットワークに内在するリング構造に着目して、 “真円度“および“粗さ“という新たな指標を開発し、 リング構造の3 次元的な定量化に成功しました。 従来、 リングの構成原子数のみが解析に用いられてきましたが、 本指標を用いることで、 ガラスを構成するリングには、数種のシリカ結晶と同様なものと 、 ガラス独特の形状のリングが共存することを初めて明らかにしました。さらに、リング周辺における原子分布を定量化することによって、ガラスの局所構造は結晶と同様に異方性を持ち、強い秩序が存在することを明らかにしました。

本研究成果は、 Communications Materials に 2023 年 11 月 3 日にオープンアクセス公開されました。

【詳細な説明】

研究の背景

ガラスは、窓ガラスやディスプレイのように日常的に欠かせない物に含まれており、 その機能をさらに強化することは大事な課題です。ガラスの原子配置は、結晶材料のような規則正しいものでなく一見すると無秩序ですが、隣接する原子間の化学結合長を超えた距離スケールでの規則性が放射光施設(注3 ) などでの計測によって確認されています。 一方、 ガラスにおける特性の理論的な理解を困難にしている原因はこの複雑な構造であるため、ガラスにおける構造の規則性を定量的に評価し、 構造と機能との関係を理解することは、機能性ガラスの合理的な開発のために大事な課題となっています。 近年、 結晶材料等においてデータ駆動科学(注4) は急速に普及しつつあります。これに基づく高効率的な材料設計を、ガラス材料に対して実施するためには、ガラス中におけるリングの構成原子数のみが解析の指標として用いられてきた従来のアプローチでは限界がありました。

今回の取り組み

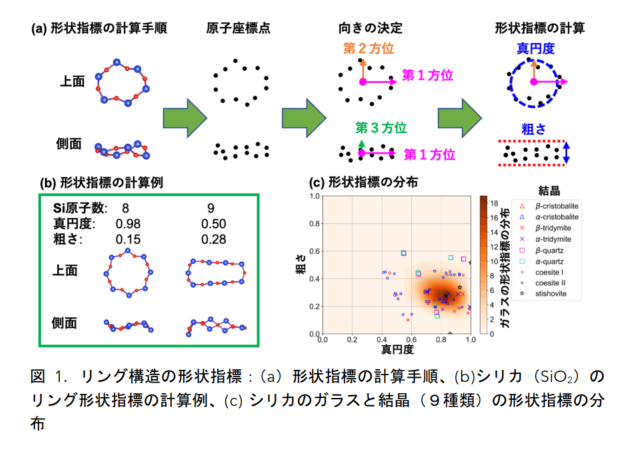

東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンター(同大学院情報科学研究科兼任) の志賀元紀教授、早稲田大学理工学術院の平田秋彦教授、物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センターの小野寺陽平主任研究員、産業技術総合研究所材料・化学領域の正井博和研究グループ付ら の研究グループは、材料中の化学結合ネットワークに内在するリング構造の規則性の3次元的な定量評価を行いました。これまでの研究では、ガラス中に存在するリングを構成する原子数のみを指標として解析が行われてきましたが、3次元的な形状の異なるリングを区別することは不可能でした。今回の研究では、 “真円度“や“粗さ “という指標(図 1) を新たに定義することによって「リング形状」 の定量評価法を実現しました。

この技術を、窓ガラスなどに用いられるシリカ(SiO2)のガラス、 および、SiO2 組成を有する複数の結晶の構造解析に応用し、 ガラスおよび結晶に含まれるリングの代表的な特徴(形状および対称性)を網羅的に解析しました。 シリカ には他の化学組成の材料では見られないほど多様な結晶構造が存在しますが、今回の解析によって、 ガラス中には数種のシリカ結晶に類似した構造が存在する一方、ガラス特有の形状を有するリング構造も数多く存在していることを新たに明らかにしました。この新たな知見はリング形状の定量評価技術によって初めて得られたものであり 、 ガラス化および結晶化のような状態転移を理解するために重要な結果といえます。

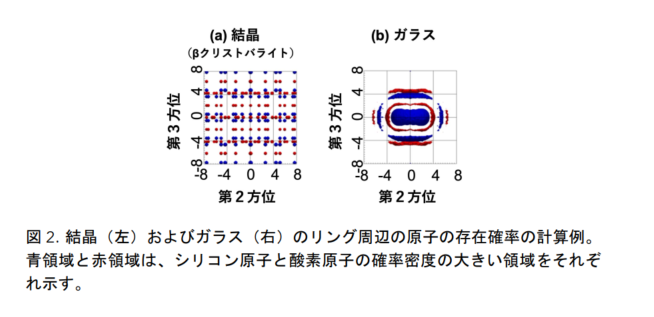

本研究では、さらに、リング形状だけでなく 「リングの向き」を自動決定する計算法を開発し、その手法に基づき「リング周辺の原子の存在確率」 を計算する技術を開発しました(図 2)。この技術を用いたガラスの構造解析によって、ガラス構造の規則を理解する上で大事な 2 つの知見を得られました。

1番目の知見は、 ガラス構造においても 、 結晶構造と同様な異方性が存在することです。 マクロ レベルのスケールでは、 ガラスは等方的と考えられていますが、 異方性を持つ局所構造の秩序を、リング構造の方位を揃えて原子分布を可視化することで、その特徴を初めて定量的に明らかにしました。

2番目の知見は、 ガラスに含まれる規則正しいリングの周辺には、 結晶に似た規則正しい構造秩序が形成されていること です。 ガラスにおいては、前述のように、化学結合長を超えた距離スケールでの構造の規則性が放射光施設などにおける計測によって確認されています。例えば、ガラスの回折実験で観測される特徴的な鋭いピーク(First Sharp Diffraction Peak: FSDP) (注5 ) は、ガラスにおいて、化学結合長を超えたスケールでの構造秩序(中距離構造秩序) が存在する証拠となります。 今回得られた知見は、これまでも議論されてきたこの構造秩序と密接に関係しており 、 すなわち、 中距離構造秩序あるいは FSDP の形成に寄与する構造ユニットを初めて同定した成果となります。

今後の展開

本研究で開発したリング形状の定量評価技術は、無秩序な構造に含む規則正しい構造ユニットの抽出を 可能にするだけでなく、ガラスにおける不規則なリング構造を定量的に議論することを可能にするものです。これによって、様々な条件で合成されたガラス構造の違い、そして、構造の違いが引き起こす物性の変化を捉えることができるようになります。さらには、様々な実験条件下で合成された材料の構造データ および物性データを蓄積・活用することによって、 機械学習(人工知能) に基づく 未合成材料の物性予測が実現できるようになると考えられます。 この未合成材料の物性予測技術は、 データ駆動型の高機能性材料の自動探索につながり、材料開発を加速的に推進すると期待されます。 本研究で開発された材料におけるガラス構造の定量評価法は、 将来的なガラスの物性予測及び新規材料探索だけでなく、材料科学の深化に寄与できるものと 考えられます。

【謝辞】

本 研 究 は 、 JSPS 科 研 費 JP20H05878、 JP20H05884、 JP23K17837、JP20H05881、 JP20H05882、 JP20H04241、 JP19K05648 および JST さきがけJPMJPR16N6 の支援を受けたものです。

【用語説明】

注1. ガラス:

不規則な原子配置から構成される 非晶質(アモルファス) の固体。 ガラスの構造は、 各原子の化学結合の数(配位数) や角度に分布があるが、完全に無秩序ではない。

注2. 結晶:

規則正しい原子配置から 構成される固体。

注3. 放射光施設:

放射光とは電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって曲げられた時に発生する強力な電磁波(光)のことである。放射光施設は高輝度 X 線などの放射光を用いて幅広い研究を行うための大型施設であり、 SPring-8(兵庫県佐用町) やナノテラス(仙台市) がこれにあたる。

注4. データ駆動科学:

既知データに基づいて新仮説の構築や未知事象の予測を行い、新しい事象や法則を発見する科学のアプローチ。

注5. First Sharp Diffraction Peak(FSDP) :

ガラスの X 線回折実験や中性子回折実験によって観測される特徴的な鋭いピーク。ピーク位置から、化学結合長さを超える距離スケールでの構造秩序の証拠として知られる。

【論文情報】

タ イ ト ル:Ring-originated anisotropy of local structural ordering in amorphous and crystalline silicon dioxide

著者:Motoki Shiga*, Akihiko Hirata, Yohei Onodera, and Hirokazu Masai

*責任著者: 東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンター 教授 志賀元紀(しがもとき)

掲載誌: Communications Materials

DOI:https://doi.org/10.1038/s43246-023-00416-w

URL: https://www.nature.com/articles/s43246-023-00416-w