従来困難だった磁性体の

結晶対称性由来の磁区を識別する手法を開発

─ 超低消費電力・高速動作素子を実現するスピントロ二クス材料の開発に拍車 ─

発表のポイント

- 高輝度放射光が生み出す円偏光を用いた共鳴非弾性X線散乱(RIXS)(注1)により、磁区(注2)を識別する新しい磁性体研究手法を開発しました。

- 第三の磁性体と呼ばれる交替磁性体(注3)テルル化マンガン(MnTe)において、磁区の空間分布を定量的に評価できることを示しました。

- 本手法は、従来の手法では識別できなかったスピントロニクス(注4)材料の結晶対称性に由来する磁区観測に広く適用されると期待されます。

交替磁性体は全体としての磁化がゼロでありながら、スピンの分極した電子バンドを持つため、スピントロニクス材料として注目されています。交替磁性体の代表例であるMnTeにおいては従来技術では識別が難しい結晶構造の対称性に由来する磁区の存在が詳細な電子状態解明の障害となっていました。

東北大学学際科学フロンティア研究所の鈴木博人助教らの研究グループは、早稲田大学先進理工学部の武上大介博士研究員、大阪公立大学大学院工学研究科の播木敦准教授らとの共同研究により、円偏光を用いた共鳴非弾性X線散乱(RIXS)による新たな磁区識別法を開発しました。本研究では、右・左回り円偏光の散乱強度の差である円二色性(RIXS-CD)(注5)を高精度で検出することで、従来の手法では識別できなかった結晶対称性由来の磁区を区別することに成功しました。今回開発した手法は、スピントロニクス材料の物性解明に寄与することが期待されます。

この研究成果は、米国物理学会が発行する学術誌Physical Review Lettersに2025年11月6日付で掲載されました。また注目論文として、同学会のPhysics Magazine誌で紹介されました。

【詳細な説明】

研究の背景

鉄(Fe)やマンガン(Mn)などを含む磁性体は、イオンがもつ微小な磁石の単位(スピン)が特定のパターンに従って巨視的に整列した状態を持ちます。磁性体の機能は、その整列のパターンと、磁区の配置によって大きく左右されます。磁区は、整列のパターンが一様に持続する領域であり、異なる磁区は情報記録媒体として利用することができます。従来、放射光を用いた磁区構造の識別には、X線磁気円二色性(XMCD)が広く用いられてきました。これらの手法は、主にスピンの向きが揃った強磁性体の磁区を区別することに有効です。

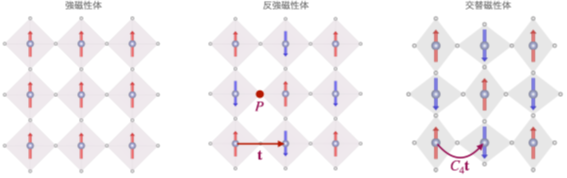

しかし近年、交替磁性体と呼ばれる新たな磁性体が注目を集めています(図1)。交替磁性体は、全体の磁化がゼロでありながら、強磁性体が示すような時間反転対称性を破る特徴的な磁気秩序を示します。具体的には、結晶格子内で入れ子になっている2つの副格子(注6)のスピンが空間回転を伴う対称操作で互いに結び付けられており、その結果として上向き・下向きのスピンを持つ電子の振る舞いに違いが現れます。こうした材料の磁区構造を識別することは、機能発現の根本理解や制御に不可欠ですが、これまでの実験手法では結晶対称性に関連した磁区を区別することができませんでした。

図1. 三種類の共線磁性体の概念図。強磁性体(左)はスピンの向きが揃った状態、反強磁性体(中央)はスピンの向きが相殺する状態。反強磁性体の2つの副格子は空間反転(P)や並進(t)で結びつく。第三の磁性体と呼ばれる交替磁性体(右)もスピンが相殺した状態だが、副格子を結びつけるには空間回転を伴う操作(図の場合は90度回転C4と並進t)を行う必要がある。

今回の取り組み

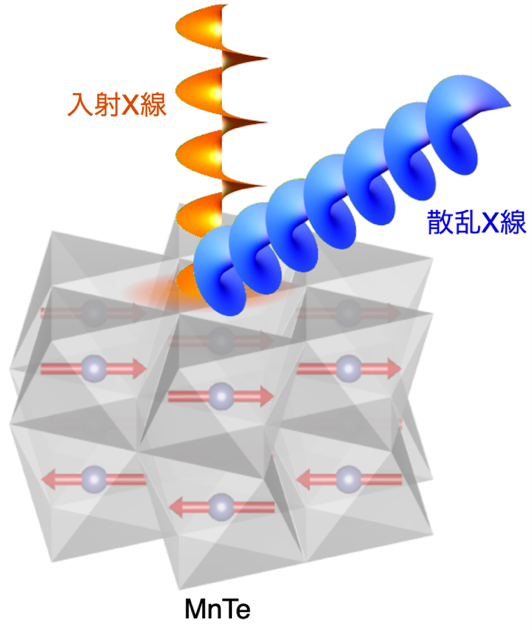

本研究では、交替磁性体の代表例であるMnTe単結晶を対象に、軟X線領域(MnのL₃吸収端、約640 eV(電子ボルト))における共鳴非弾性X線散乱(RIXS)実験を実施しました。RIXSは、X線が物質中の格子やスピンの集団振動にエネルギーを与えて散乱される過程を観測することで、振動モードのエネルギーと運動量の関係を明らかにできる手法です。今回は特に、右回り・左回り円偏光のX線を用いてRIXSスペクトルを測定し(図2)、それらの散乱強度の差である円二色性(RIXS-CD)を測定しました。

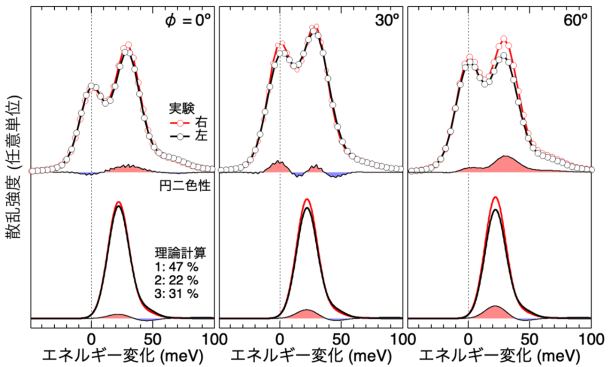

本手法の革新性は、マグノン(注7)励起におけるRIXS-CDが、磁気秩序が引き起こす鏡映対称性の破れに敏感であるという点にあります。図2に示す通り、今回の測定では、X線の入射・散乱角度を精密に制御しながら、試料の方位角(入射面を試料面内で回転させた角度)を変化させてRIXS-CDの角度依存性を調べました。その結果、入射角度に応じてRIXS-CDの強度が変化し、最大強度となる方向が存在することが明らかとなりました(図3)。これは、特定の交替磁区が優勢に存在していることを示唆するものです。

この観測結果を、第一原理電子状態計算(注8)と物質中の電子のふるまいを原子レベルで精密に再現する動的平均場理論(DMFT)に基づく理論シミュレーションと比較したところ、実験と理論が定量的に一致し、測定領域では結晶の回転対称性で結ばれる3つの領域のうち1つが約半分(47%)を占めていることが判明しました。さらに、他の2つの領域もそれぞれ22%、31 %存在することが推定されました。つまり、RIXS-CDの方位角依存性から、磁区の「構成比」を定量的に抽出することに成功しました。

また、今回観測されたRIXS-CDは、時間反転対称性の破れそのものではなく、磁気秩序による「鏡映対称性の破れ」に由来するものであることも理論的に明らかにしました。これは、広く用いられているXMCDが時間反転対称性の破れを検出しているのとは異なります。これはRIXS過程の非エルミート性(粒子の存在確率が保存しない性質)に起因する性質であり、RIXS独自の新しい対称性検出手段であると位置付けられます。

図2. 交替磁性体MnTeに対する円偏光を用いた共鳴非弾性X線散乱の概念図。左・右回り円偏光を持つX線をMnTe単結晶の面直方向から入射し、散乱されたX線の強度の差である円二色性を計測する。様々な面内角度で散乱X線強度を観測することで、MnTeの磁区を識別する。

図3. 異なる面内角度で取得された共鳴非弾性X線散乱スペクトル(上段)。円二色性を現す差分スペクトルの正の部分が赤、負の部分が青で示されている。下段は理論計算による実験データの再現。円二色性の面内角度依存性から、測定点における3つの磁区の分布割合(47%、22%、31%)が算出できる。

今後の展開

RIXS-CDは、強磁性体の磁化の検出に限らず、様々な対称性の破れを高感度に検出できる手法です。今後は、交替磁性体だけでなく、トポロジカル磁性体や、様々な量子物質に適用が期待されます。また、円偏光が持つ角運動量を活用することで、マグノンのカイラリティ(左回り、右回りの非対称性)を明らかにすることもできます。これはカイラリティを持つマグノンの特性を詳細に捉えることが可能となるため、マグノニクス材料の性質の解明にも貢献します。

本研究のRIXS-CD実験は、東北大学で合成されたMnTe純良単結晶を用い、英国の放射光施設Diamond Light SourceのI21ビームラインにて実施されました。同様の分光手法は、東北大学青葉山キャンパスにて2024年より稼働を開始した3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu(ナノテラス)においても、より高いエネルギー分解能で既に実現可能となっています。本研究をリードした鈴木助教は、「今回確立した測定手法をNanoTerasuの2D-RIXS分光器を用いてより高精度で行うことで、マグノンなどの集団励起の空間分布を効率的に可視化できます。RIXSは磁気デバイス試料の動作時にも適用可能です。今後は同様の測定手法を応用することにより、スピントロニクスの研究に貢献することが期待されます」と、今後の展望を語っています。

【謝辞】

本研究は、JSPS 科学研究費助成事業(JP22K13994, JP21K13884, JP23K03324, JP23H03817)、Quantum Materials for Applications in Sustainable Technologies Grant No. CZ.02.01.01/00/22_008/0004572、Deutsche Forschungsgemeinschaft under the Walter Benjamin Programme, Projektnummer 521584902の支援を受けて行われました。数値計算の一部は東京大学物性研究所スーパーコンピュータ共有利用(課題番号:2024-Bb-0005)を用いて行われました。共鳴非弾性X線散乱実験はDiamond Light Source利用課題(MM35709)により実施されました。また、本論文は『東北大学2025年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業』の支援を受け、Open Accessとなっています。

【用語説明】

注1.共鳴非弾性X線散乱(RIXS):試料に含まれる化学元素の吸収端に合わせた軟X線を照射し、散乱されて出てくる光のエネルギーを調べる分光法のこと。RIXS はResonant Inelastic X-ray Scatteringの略称。

注2.磁区:物質の中で、イオンがもつ微小な磁石の単位(スピン)が一定のパターンで揃っている領域。

注3.交替磁性体:近年同定された新しいタイプの磁性体のこと。磁石の起源となる強磁性体(全体として磁化を持つ)や反強磁性体(磁化が相殺されゼロになる)とも異なる「第三の磁性体」として注目されている。交替磁性体では、磁化の総和がゼロであるにもかかわらず、強磁性体のような時間反転対称性の破れ(時間の流れの向きを逆向きにしたときに状態が変化する性質)に伴う応答が得られる。その結果、電子のバンド構造のスピン分裂や異常ホール効果が現れるなど、従来の反磁性体にはない性質を持つ。代表的な例としてMnTeの他にルチル型化合物であるフッ化マンガン(II)(MnF2)などが知られている。

注4.スピントロニクス:「スピン」と「エレクトロニクス」を組み合わせた言葉で、電子の持つ電荷とスピンの性質を利用して情報処理や記録を行う技術のこと。電子の電荷のみを利用する従来のエレクトロニクスと比べ消費電力が小さく、高速で動作する電子機器を実現できると期待されている。

注5.円二色性(Circular Dichroism: CD):右・左回り円偏光による吸収や散乱強度の差から、対称性の破れを検出する手法。X線吸収スペクトルの円二色性(X-ray magnetic circular dichroism: XMCD)は磁性体研究に広く用いられているが、今回はRIXSの円二色性を観測した。

注6.副格子:結晶中では、それぞれの原子は並進操作(平行移動)で他の原子と結びついている。この繰り返しの最小単位を単位格子と言うが、ある種の結晶では単位格子の中に複数の同一原子を含む。これを副格子と呼ぶ。

注7.マグノン:磁性体において、スピンの歳差運動(回転運動)が波のように伝わるスピン波を、量子力学的に記述した準粒子。

注8.第一原理電子状態計算(第一原理計算):計算対象となる物質系を構成する元素と結晶構造のみを入力パラメータとし、系の電子状態を計算する手法。

【論文情報】

タイトル:Circular Dichroism in Resonant Inelastic X-ray Scattering: Probing Altermagnetic Domains in MnTe

著者:D. Takegami, T. Aoyama, T. Okauchi, T. Yamaguchi, S. Tippireddy, S. Agrestini, M. Garcia-Fernandez, T. Mizokawa, K. Ohgushi, Ke-Jin Zhou, J. Chaloupka, *J. Kunes, *A. Hariki, and *H. Suzuki

*責任著者:Masaryk University Professor Jan Kunes

*責任著者:大阪公立大学 准教授 播木敦

*責任著者:東北大学学際科学フロンティア研究所 助教 鈴木博人

掲載誌:Physical Review Letters

DOI:10.1103/512v-n5f9

URL:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/512v-n5f9

(参考)Physics Magazine誌での紹介記事

タイトル:Mapping Altermagnetic Domains

URL:https://physics.aps.org/articles/v18/s145