2025年9月19日(金)、早稲田大学国際会議場において「W-SPRING・W-SPRING-AI博士フォーラム」を開催しました。

本フォーラムは、博士後期課程への進学を後押しするとともに、研究力向上とキャリアパスの多様化を支援するために国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が展開する事業である「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」および「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業(BOOST)」の支援を受け、本学が運営している「早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)」および「早稲田次世代AIイノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING-AI)」について、成果報告、分野融合・学生同士のネットワーク構築および将来の共同研究実施のきっかけの場作りを目的として開催するものです。

昨年度に続き2回目の開催であり、12の研究科からW-SPRINGおよびW-SPRING-AIの支援学生約200名が一堂に会し、交流を深めました。

冒頭、本学常任理事・W-SPRING事業統括の本間敬之(理工学術院・教授)から、本フォーラム開催にご協力くださった産業界等の方々への御礼とともに、学生に対して「W-SPRINGやW-SPRING-AIではイノベーションを牽引する博士人材を育成することを目的としていますが、博士の研究はしっかり深掘りしながら、それが社会にとってどのような価値があるのか、どのように産業に貢献するか、という意識を持ってもらいたいと考えています。本日は幅広い分野の博士課程に在籍する仲間が多く参加しています。このような機会を活用し、異分野の学生との議論を通して、俯瞰的に物事を見る力をつけてもらいたいと思います。ぜひ、学生同士の交流を深めてネットワークを広げてください。」と、メッセージが送られました。

常任理事・W-SPRING事業統括 本間敬之(理工学術院・教授)

続く、来賓の文部科学省科学技術・学術政策局長の西條正明氏からは、「博士課程で日々研究に邁進される皆さんは、まさに知のフロンティアを切り開く先駆者です。博士人材の持つ深い専門知識と課題発見解決能力などの汎用的能力や新たな知を創造する力は、イノベーションの質とスピードを強化し、企業の競争力を格段に向上させるものと確信しております。社会の多様なフィールドで活躍できる博士人材が育ち活躍することで、博士人材の価値が一層高まり、優秀な学生が博士課程に進学するという好循環を生み出すことが可能になると考えております。私どもも、昨年『博士人材活躍プラン』をとりまとめ、今年は経済産業省と共同で設置した有識者会議で『博士人材の民間企業における活躍促進に向けたガイドブック』『企業で活躍する博士人材ロールモデル事例集』『博士人材ファクトブック』の3点をとりまとめ、博士人材の活躍・活用を企業に伝える取り組みを行っています」と、博士学生への期待と、博士人材を応援する活動の紹介をいただきました。

文部科学省科学技術・学術政策局長 西條正明氏

また、W-SPRING-AI事業統括の鷲崎弘宜(理工学術院・教授)からは、本フォーラムの趣旨説明として学生に向けて、「三つの狙い」が伝えられました。

- アカデミアだけでなく、様々な業種の企業からも多くの人においでいただいている。自分の研究が社会においてどのように貢献できるか、どう実装を進めるかを考える機会としてもらいたい。

- 新しいアイデアやイノベーションは異分野の交流・連携から生まれる。今日は約200人の博士人材が集まっており、その中で少なくとも一人は自分の研究とのつながりや発展を見出せる人がいるはずである。ぜひ、その一人を見つけてほしい。そうした異分野連携を奨励すべく、学生間の異分野連携相乗型共同研究を募集する予定である。

- ポスターセッションやグループワーク、交流会などで、積極的に交流を進め、ヒューマンスキルを磨いてもらいたい。

W-SPRING-AI事業統括 鷲崎弘宜(理工学術院・教授)

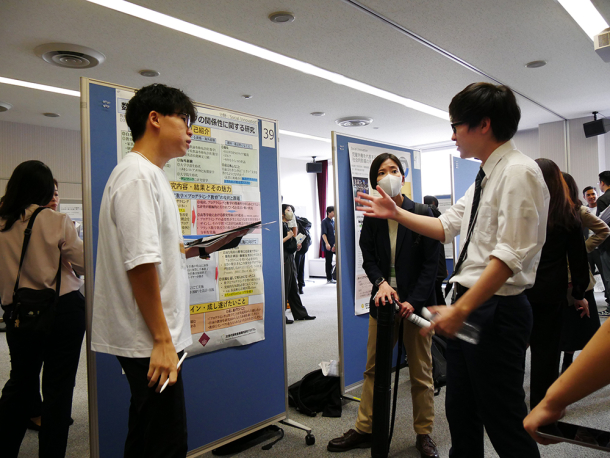

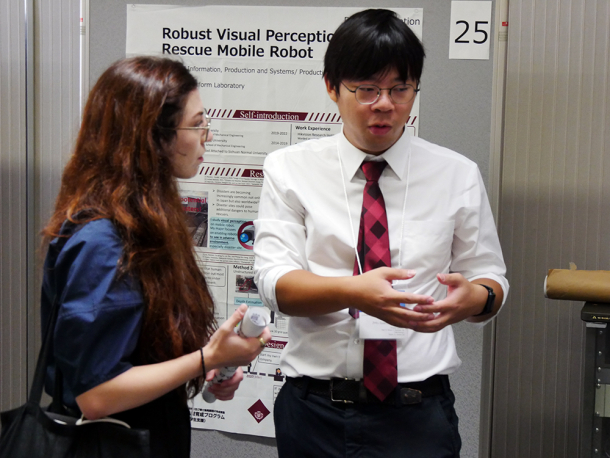

趣旨説明ののち、30分ごと、4パートに分けてポスターセッションが行われました。全パートにおいて研究分野を限定せず混在させながら、ポスターには統一して自己紹介、研究概要、キャリアデザインを記載するフォーマットとすることで、異分野の学生が議論に入りやすい工夫を取り入れました。学生たちは、異分野のポスター発表にも積極的に参加して質問を重ね、議論を深めていました。

ポスターセッションの様子:時には複数の分野の学生がディスカッションする様子も見られた

ポスターセッションの様子:いずれのグループの学生も、指定されたセッション時間中、非常に真剣に研究成果やキャリアデザインについて議論した

午後の部は、まず2025年度より開始した異分野融合研究プロジェクトについて、今年度採択された2件のプロジェクトの発表がありました。

- The neural mechanisms underlying listening difficulties: A focus on speech perception and production.

- Visualizing the learning effects of “Failure”: An interdisciplinary approach to elucidating learning processes.

異分野融合研究プロジェクト発表の様子

次に基調講演として、W-SPRING-AI副事業統括の尾形哲也(理工学術院・教授)から“Embodied AI: Empowering robots with foundation models”というタイトルでロボット研究の最前線や社会実装に向けた活動の紹介がありました。

オンラインで講演したW-SPRING-AI副事業統括 尾形哲也(理工学術院・教授)

続いて行われたグループワークでは、「AIがどれほど進化してもなお、人間にしか解決できない課題とは何だろうか?」をテーマに、異分野のグループに割り振られた博士学生たちがディスカッションを重ね、その結果を2分間のプレゼンテーション資料としてまとめ、発表しました。各グループに、産業界やアカデミアで活躍するファシリテーターが1名ずつ参加し、議論を始めるきっかけやテーマに関する助言をもらいながらグループワークが進められました。プレゼンテーションでは、内容の充実度はもちろんのこと、短い時間で聴衆に印象を残すための資料や話し方の工夫が多く見られました。すべてのグループの発表後、ファシリテーターを代表して6名から、総評と企業紹介がありました。

グループワークの様子:自由にツールを用いながら議論を積み上げていく学生たち

グループワークの様子:グループワーク終盤では、プレゼンテーションでどう引き付けるか、にもこだわる様子がみられた

グループワークを終えたのち、発表の様子

懇親会・ネットワーキングでは、ファシリテーターから「いかに良い『問い』を見つけるかを博士研究においても意識してほしい」「今回のように、分野に横串を通してチームで議論を進められるのが早稲田の良いところである」「グループワークでは『AIにできないこと』が問いであったが、ビジネスの視点からは『AIに(だけ)できることが何か』を探すことも重要」といったコメントをいただきました。

様々な分野、学年の博士学生たちが、自身の持つ知見を用いて意見を交わし、多様な業界・業種のファシリテーターの助言を受け入れながらより良い結果を導き出そうとする様子が、今後の日本を牽引する博士人材として頼もしく感じられたイベントとなりました。

早稲田オープン・イノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING)

将来の我が国の科学技術・イノベーションの基盤となり、社会課題の解決に取り組む博士学生を育成するとともに、博士の多様なキャリアパスを確立させることを目指して、2021年度から開始し、2024年度から2期目を迎えた博士学生支援プログラムです。経済的支援として、博士学生一人当たり最大で年間290万円を240人に、最長3年間支給するとともに、学位取得後を見据えたキャリア開発・育成コンテンツをカリキュラムに組み込むことで、博士人材が産業界で幅広く活躍するための素養を身に付け、社会実装を目的とした融合的研究に専念できるよう支援しています。

本プログラムの実施を通じて、社会の課題解決と産業界のニーズに応え得るべく、博士課程の教育改革をこれまで以上に押し進め、日本の産業競争力の強化と社会の持続可能な発展に寄与していきます。

(本プログラムは、文部科学省/JST「次世代研究者挑戦的研究プログラム<Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation(SPRING)>」に採択されています)

早稲田次世代AIイノベーション・エコシステム挑戦的研究プログラム(W-SPRING-AI)

博士学生が、領域横断に AI イノベーションを生み出し続け、世界的な AI 技術・応用の研究をリードし、同分野の研究を本格的に推進・先導するリーディングサイエンティストに成長することを目指して、2024年度から博士学生への支援を開始いたしました。経済的支援として、博士後期課程の学生一人当たり最大で年間390万円を最長3年間支給するとともに、学位取得後を見据えた育成コンテンツをカリキュラムに組み込むことで、次世代AI分野に関する高度な専門性と研究遂行能力を身に付けると同時に、自身の研究に専念できるよう支援します。

本プログラムの実施を通じて、次世代 AI 分野におけるイノベーション創出や日本の産業競争力強化に貢献していきます。

(本プログラムは、文部科学省/JST「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業 次世代AI人材育成プログラム(博士後期課程学生支援)」に採択されています)