研究人材と社会の新しい交流が生まれる場

2024年7月10日、一橋大学一橋講堂にて「未来の博士フェス2024〜博士と創る、博士が輝く社会へ」(主催:文部科学省、共催:国立研究開発法人科学技術振興機構)が開催されました。昨年に続き2度目となった同イベントでは、博士人材の強みを産業界や官公庁等に向けて発信するため、プレゼテーションや研究内容の展示、パネルディスカッションが行われました。

当日は、教員や博士学生、博士人材を求める企業に加え、博士学位を持つ省庁の職員や企業の経営者など、幅広い関係者が参加。社会実装や共同研究、事業創出などの視点で活発な意見交換がなされ、盛んな交流が生まれました。

本記事では、早稲田大学から参加したW-SPRINGプログラム支援学生3名を中心に、当日の様子をお届けします。

研究と事業を両立する博士学生が“未来の建築”を発表

革新的な技術や発想により、新たな価値を生み出す科学技術イノベーション。その担い手として、博士人材が注目されています。こうした背景から文部科学省の主催により行われているのが「未来の博士フェス」です。

「博士学生によるショートプレゼンテーション」に登壇したのは、創造理工学研究科博士後期課程2年の田中大貴さん。大学院に通いながら、学部3年の時に早稲田大学の支援プロジェクトで起業した株式会社UrthのCEOも務め、研究と事業を両輪で進めています。

プレゼンテーションを行う田中大貴さん。CEOを務める株式会社Urthでは、独自のビジネスモデルで建築家を活用したメタバースを法人へ提供している。

田中さんが発表した研究は、「建築基準法の数式化」。AIや3Dプリンターにより、これまでの設計や施工の手法が変化している中で、建築基準法を数式化してシステムに組み込むことで、自動で最適な設計ができる仕組みを研究しています。実現すれば、建築士の大幅な効率化が可能に。将来的には「発展途上国への技術の輸出」を目指すと、田中さんは力説します。

「私にとってのゴールは“すべての個人が輝く社会”です。もっと気軽に空間を変えられれば、空間は表現の手段になり、活躍できる場所を自由につくれるはず。そのために、誰もが自分好みの空間を持てるインフラ作りを実現したいと考えています。」

質疑応答では、「3Dプリンターを活用した宇宙における建設」など、未来に向けた構想も共有した田中さん。質問者からは「博士課程でビジネスを行うマインドを、他の学生に啓蒙してほしい。」というメッセージが贈られるなど、参加者の積極的な姿勢がうかがえました。

分野の垣根を超え、活発な交流が生まれたポスターセッション

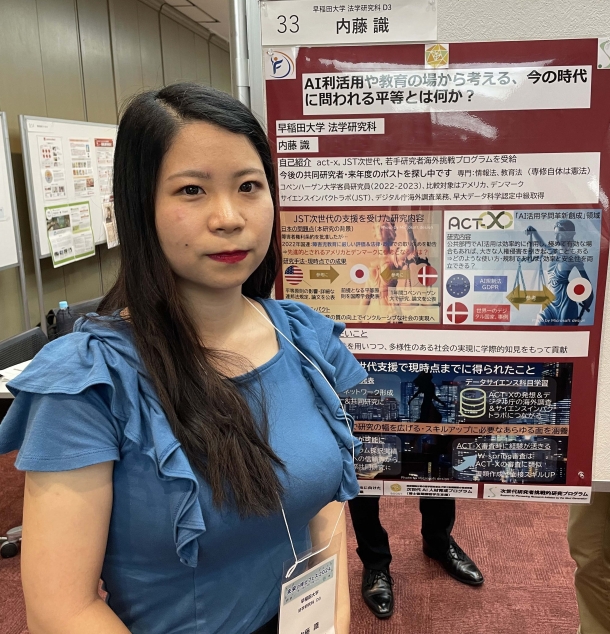

「ポスターセッション」には、法学研究科博士後期課程3年の内藤識さんと、プレゼンテーションに登壇した田中さんが出展しました。内藤さんは「AI利活用や教育の場から考える、今の時代に問われる平等とは何か」をテーマに、田中さんはプレゼンテーションを行った研究内容について、1枚にまとめたポスターを展示。他分野の研究者や企業の担当者と交流を行いました。

ポスターセッションでの内藤識さん。アメリカとデンマークを比較対象に、日本の障がい者教育の課題を研究している。

「インクルーシブな社会に向け、障がい者を取り巻く法制度の改善、教育の質の向上にアプローチしています。ポスターセッションでは他分野の研究者とアイデアを交換し、視野の広がるフィードバックをいただきました。現在私はJSTの若手研究者向けプログラムを受給しながら研究を進め、今後の共同研究者や来年度のポストを探していますが、イベントでは、共同研究に向けた相談も受けることができました。また、博士学位を取得した先輩たちのキャリアも知ることができ、有意義な時間を過ごせたと感じます。」(内藤さん)

「社会を変えるには他分野の知見も重要ですが、ポスターセッションは同世代の研究者と出会う貴重な機会になりました。イベントを通し、多くの人が博士学生を支えていることを実感したので、期待に応えられるように挑戦を深めていきたいです。」(田中さん)

ポスターセッションで自身の研究内容を紹介する田中さん

若手研究者だからこそ見えた、多様性の新しい形を実現するアイデア

イベントの後半では、企業から与えられた課題について、大学を混合したチームで解決策を発表する「社会課題解決提案グランプリ」が行われました。楽天グループの課題は「サステナビリティの社会浸透とその加速-サステナブルなアクションを促進するための新しいAPPやサービスを設計!」。提案には基幹理工学研究科博士後期課程1年のPeralta Sien Reeve Ordonezさんも参加しました。

プロジェクトのテーマは「1人も取り残さない社会」。化学物質に接するとアレルギー症状などを引き起こす化学物質過敏症の人に向け、楽天のプラットフォームで取り扱う商品やサービスなどに「フレグランスフリー」のタグをつけたり、化学物質に関する口コミを投稿できるサービスが提案されました。楽天の担当者から「楽天が展開する複数のサービスに紐づけられ、また口コミの活用も役立ちそうで、実現可能性があると感じました。」とのフィードバックがあり、閉会セッションでの表彰では、楽天賞を受賞しました。

博士学生と企業や官公庁との未来に向けたコミュニケーションが生まれた「未来の博士フェス2024」。社会を進化させる共創の芽が、この場所から生まれるのかもしれません。

閉会後の集合写真