スポーツのケガで困っていませんか?

スポーツが好きで積極的に行っているひとの多くは、一度はケガに悩まされたことがあるでしょう。なかにはケガが原因でスポーツ活動を断念せざるを得なくなったひともいるのではないでしょうか?また、昔のケガが原因となり、今でも体のあちこちに痛みを感じてしまうひともいるかも知れません。

実はスポーツで生じるケガの多くは予防することができます。たとえケガをしたとしても、そのケガを長期間ひきずらないで、早期にスポーツ活動を再開するための方法もあるのです。ケガや痛みをこらえながらスポーツを続けることは、決して美談ではありません。これからも自身がスポーツを続けたい方はもちろんですが、家族のスポーツ活動を応援する上でも、ケガと適切に向き合うこと、そしてそのための正しい知識を持つことが重要なのです。

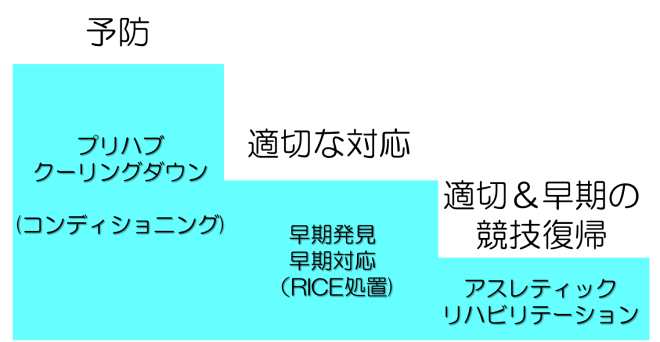

ケガへの3段階の向き合い方 |予防、応急処置、アスリハ|

スポーツで生じるケガには急激なストレスで生じる外傷と、小さなストレスが繰り返し同じような場所に加わることで生じる障害があります。どちらもスポーツ活動中止を余儀なくされ、その結果として競技力が著しく低下します。そのため、まず考えるべき事はケガを予防することです。ただしケガも100%は予防できません。接触などのアクシデントでケガが生じてしまった際には、直後の適切な対応がケガの治癒や競技復帰までの期間を速めます。そして競技に復帰する際には、適切なアスレティックリハビリテーションが必須です。通常のリハビリテーションの多くは日常生活を円滑に行うことを目的としていますが、スポーツ活動は日常生活レベル以上の運動能力が必要です。それらを適切に身につけることにより、早く競技に復帰でき、なおかつ再びケガをすることを防ぎます。

最も重要なケガの予防 |ケガの50%は防ぐことができる|

ケガを予防するために必要な取り組みは、練習や試合前の準備(プリハビリテーション)です。適切な準備をすることで、スポーツ活動中のケガの約50%を防ぐことができると報告されています1)。考え方としては、自身が携わっているスポーツでよく起こるケガや、自身が防ぎたいケガが「どのように」、「なぜ」起こるかを知り、その原因となる機能不足や誤った身体の使い方を改善するのです2,3,4)。昨今施行されたスポーツ基本法のなかでも、「スポーツによって生じる外傷・障害の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者の研修(中略)その他の必要な措置を講ずること。(第三章第一四条)」と述べられており、今後益々指導者や保護者が重要視しなければならないことだと言えるでしょう。

適切な対応がスポーツ復帰を速める |RICE処置の重要性|

スポーツを中止せざるを得ないようなケガをしてしまったら、応急処置をした上で整形外科医(できればスポーツに親和性のある医師)に、自身のケガがどのようなものかをしっかりと診断してもらうことが必要です。これがその後のアスレティックリハビリテーションの期間を短くして早期復帰につながります。応急処置はRICE処置とも呼ばれ、安静(Rest)、冷却(Icing)、圧迫(Compression)、挙上(Elevation)の頭文字を示したものです。この中でも安静や冷却が特に重要で、これらをすることにより、ケガによって傷つけられた組織や細胞の範囲が広がらず、最小限に食い止めることができるのです。RICE処置を怠ると腫れや痛みが強くなり、治る期間が遅れてしまいます5)。

なお、一般的に冷却は氷袋を用いて行います。家庭用冷凍庫で作った氷は非常に温度が低いので凍傷のリスクが高まります。氷をビニール袋に入れたら少し水を加えて表面が0度程度になるようにし、しっかりと空気を抜いて満遍なく冷えるようにしましょう。また、冷却時間は30分を目安に行い、冷やした場所がその他の皮膚の温度と同じ程度に戻った段階で改めて行います。凍傷のリスクを避けるため30分以上の継続を避け、寒冷じんましん(冬に温かい家から外に出たときに体がかゆくなるひとは要注意)のひとは短時間で行うか、10度~15度くらいの氷水で持続的に行うとよいでしょう。

ケガを繰り返さないために |アスリハが必須|

ケガをしてしまった場合には、まずは適切に初期対応をした上で専門家である整形外科医にしっかりと診断をしてもらいます。その上で、リハビリテーションの専門家とともに、競技復帰に向けたアスレティックリハビリテーションを実施することが、スポーツ活動への早期復帰と、再びケガをしないようなカラダ作りをすることにつながります。競技復帰までのみちのりは大きく①保護期、②訓練前期、③訓練後期、④復帰準備期、そして再びケガをしないための⑤再発予防期の5段階に分かれます6)。このように段階的にリハビリテーションを進めることが早期復帰と再発予防の鍵なのです。しかし個人ではここまでしっかりとリハビリテーションを進めることは困難です。アスレティックトレーナーなどの専門家の指導をあおぎながら、適切なアスレティックリハビリテーションを進めましょう。

なでしこジャパンを支えたり、中高生に正しいストレッチング方法を教える

参考・関連文献

- Soligard T, et al.(2008). Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in young female footballers: cluster randomised controlled trial. BMJ, 1-9. (http://www.bmj.com/content/337/bmj.a2469.pdf%2Bhtml からPDFをダウンロード可)

- 広瀬統一.(2015).「疲れにくい体」をつくる非筋肉トレーニング, 角川書店.

- 広瀬統一. (2015). スポーツ活動中のケガは防げる!~正しい知識と方法を~, Waseda Online, 読売新聞.(http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/sports_150119.html)

- 間瀬泰克. 他. (2012). 野球 肩・ひじ・腰の鍛え方・治し方, 日本文芸社.

- 広瀬統一. (2012). スポーツ現場での外傷・障害と応急処置. スポーツ指導者に必要な生理学と運動生理学の知識 (村岡功 編著), 市村出版.

- 広瀬統一. (2011). リコンディショニングに必要な知識, 教養としてのスポーツ科学 (早稲田大学スポーツ科学学術院 編), 大修館書店.

執筆者プロフィール

広瀬 統一/早稲田大学スポーツ科学学術院教授

広瀬 統一/早稲田大学スポーツ科学学術院教授

現職 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授

サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)フィジカルコーチ

ジェフユナイテッド市原・千葉ユースアカデミーコンディショニングコーチ

早稲田大学人間科学部スポーツ科学科を卒業後、東京大学大学院総合文化研究科修士課程に進学し、同大学にて博士課程を修了<博士(学術)>。専門はアスレティックトレーニングと発育発達。

これまでジュニアからユース世代のサッカー選手のフィジカルコーチとして、ヴェルディ川崎(現 東京ヴェルディ)、名古屋グランパス、京都サンガ、ジェフユナイテッド市原・千葉で活動。2008年からはサッカー女子日本代表フィジカルコーチとして女子サッカー選手のサポートを行っている。

近著に「女子の体幹レッスン: 美しい身体になる筋肉のつけ方」(学研パブリッシング)、「疲れにくい体をつくる非筋肉トレーニング -運動効率3割UP!の「全身協調力」を鍛えてみよう-」(角川書店)がある。