- 研究科について

- グローバル公共政策コース

Global Public Policy Program

グローバル公共政策コース

沿革・概要

早稲田大学では、研究者と実務家との協働により、「理論と実証、そして、実務との架橋」という理念のもと、2003年4月に日本で最初の公共政策系専門職大学院として「公共経営大学院」を開設しました。2012年には専門職学位課程を維持したまま、政治学研究科内に公共経営専攻として再配置しました。

公共経営大学院の設立から15年以上を経て、公共政策の現場では、科学的根拠にもとづく政策立案(Evidence-Based Policy Making: EBPM)や評価が重要視され、今まで以上に学際的・国際的な視座に立った高度な分析能力を有する研究者・実務家の養成が求められています。

こうした時代の要請に対応するため、2020年9月入学者を以て政治学研究科専門職学位課程公共経営専攻の学生募集を停止し、旧公共経営専攻と政治学専攻政治学コース公共政策研究領域とが統合する形で、2021年4月から新たに修士学位課程として、政治学研究科政治学専攻内に「グローバル公共政策コース」を設置しました。

人材育成像

本コースでは、公共経営大学院の「理論と実証、そして、実務との架橋」という理念とこれまでに培われた経験を基盤としつつ、政治経済学術院全体の「哲学・政治学・経済学」(Philosophy, Politics and Economics: PPE)という基本理念のもとで、「公平と効率のバランス」「持続可能性」を重視した教育を行い、高度な専門性と国際性を有し、科学的根拠にもとづく政策立案や評価を行うことのできる人材育成に取り組みます。

カリキュラム概要

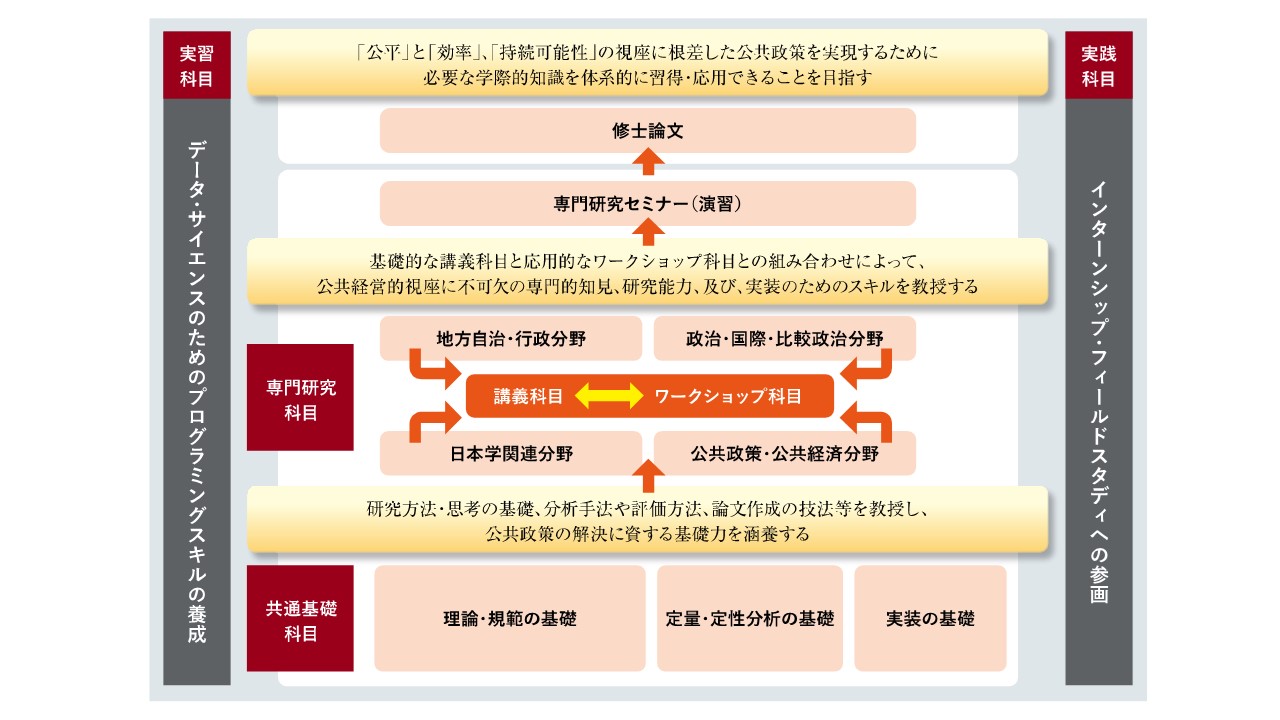

カリキュラムの土台となる「共通基礎科目」を置き、研究方法や思考の倫理、分析手法や評価手法、論文作成技法などの基本を教授し、公共政策研究の基礎となる力を涵養します。その土台の上に「専門研究科目」を置き、基礎の講義科目と応用のワークショップ科目とを組み合わせ、公共政策研究に不可欠な専門的知見・研究能力を教授します。

これらの科目履修により、学生は基礎体力を養い、研究能力を高めるとともに、各自具体的な研究テーマに対応する「専門研究セミナー」を選択し、修士論文を完成させるための演習指導を受けます。

さらにこうした基本枠組みに加え、「実習科目」「実践科目」を挿入し、EBPMを担える人材、実践感覚を身につけた人材の育成を実現できるようなカリキュラムを構築しています。

修士課程修了要件

科目区分ごとに必要な単位が設定されており、合計で32単位を修得し、修士論文審査に合格しなければなりません。

研究指導

政治学研究科では、専門研究セミナーを担当し、論文作成や研究の遂行について指導を行う教員を「指導教員」と呼びます。「指導教員」は、研究指導を中心に行い、論文審査において主査となる「メイン・アドバイザー」と、補助的に研究指導を行う「サブ・アドバイザー」にの二つに分かれます。

本コースでは、入学後に学生自身の研究テーマに沿ったメイン・アドバイザーを1名決定することになります。サブ・アドバイザーは、メイン・アドバイザーとの協議の上、1名を選ぶことができます。なお、各アドバイザーは半期ごとに変更することが可能です。

また、本コースでは、指導教員による個別指導に加え、修士論文中間報告会の開催などを通じて、全教員による合同指導が適宜実施されます。

各科目区分について

共通基礎科目

共通基礎科目では、研究方法・思考の基礎、分析手法や評価方法、論文作成の技法などを教育します。中でも「哲学・政治学・経済学」(Philosophy, Politics and Economics: PPE)を基盤とした以下の3つの分野の科目が必修科目として設置されています。

1.理論・規範の基礎

グローバル公共政策、公共の哲学、公共政策のためのミクロ経済学

2.定量・定性分析の基礎

公共政策のための数量分析

3.実装の基礎

リーダーシップ、公共経営と交渉

専門研究科目

専門研究科目は、「地方自治・行政分野」、「政治・国際・比較政治分野」、「日本学関連分野」、「公共政策・公共経済分野」の4つの分野に分かれて科目が配置されており、各分野の科目には、講義科目群とワークショップ科目群が存在します。これらの科目を組み合わせて履修することにより公共経営的視座に不可欠な専門的知見・研究能力を身につけます。

実践科目

実践科目では、実務に焦点を当てた、公共を経営するための交渉力、マネジメント力およびリーダーシップを獲得するためのインターンシップ科目、フィールドワーク科目が設置されています。

実習科目

実習科目では、科学的根拠にもとづく政策立案(Evidence-Based Policy Making: EBPM)のために必要となる定量・定性の両面での科学的視点に立った高度な分析能力を修得します。

専門研究セミナー

専門研究セミナーでは、指導教員による論文作成や研究の遂行についての指導が行われます。毎学期の履修を必須としており、専門研究セミナーを通じて修士論文の執筆を進めていきます。

修士論文

本大学院で身につけた知識とスキル等を発揮し、最終成果物として修士論文を執筆し、提出します。

最終学期末に修士論文の審査が行われ、この審査に合格する必要があります。

博士まで5年一貫の指導プロセス

博士学位取得を志し、修士課程から博士後期課程への内部進学を希望する学生向けに、5年間の一貫教育プログラムが設定されています。原則として修士1年次に方法論科目で先進的研究を行うための基礎体力である分析手法を鍛え、博士後期課程への入学後に備えます。その後の修士論文審査と博士後期課程入学試験で一定の成績を収めれば、博士後期課程入学への道が開かれます。

博士学位取得までのロードマップ

博士学位を取得するまでにいくつかのチェックポイントを設け、研究を推進するためのロードマップを提示しています。1年次には分析手法について高度な理解を達成していることを判定する「分析手法認定試験」を受験します。また、研究分野に直接・間接的に係わる必読文献のリストが毎年度配付され、その習熟度を測る「領域修了試験」を1年次~2年次に実施します。2年次以降~3年次には、博士論文執筆へ向けて論文構想が妥当であるかを見極める「論文構想試験」を実施し、研究の方向性を確認します。博士論文の審査にあたっては、論文審査委員会を設置し、厳正かつ公正に行われます。