- 学生報告書

- 柴山祥羽 文学研究科 美術史学コース

柴山祥羽 文学研究科 美術史学コース

- Posted

- Wed, 19 Mar 2025

報告書

文学研究科美術史学コース 修士課程2年 柴山祥羽

このたび、2025年1月31日から3月14日にかけて、SGU国際日本学拠点の派遣大学院生として、米国のハーバード大学およびコロンビア大学において滞在研究を行った。期間中は、日本美術に関する授業に参加することに加え、シンポジウムへの出席を通じて、米国における研究手法や視点を学んだ。また、各地の美術館で作品調査を実施し、国外に所蔵される日本美術への理解を深める貴重な機会を得た。本報告では、滞在の概要とその主な成果について述べる。

1月31日から3月9日にかけ、ハーバード大学美術史建築史学科(Harvard University, Department of History of Art and Architecture)にて授業に参加した。Yukio Lippit教授の日本の建築に関する講義(Japanese Architecture)では、日本の古典建築と美術に関する体系的な知識を深めるとともに、日本文化を英語で発信する手法や、現代の研究において重要視されるテーマとの関連性について学んだ。講義では、歴史的建築物の構造や意匠に関する分析に加え、それらがどのように国際的な美術史の枠組みの中で捉えられるかについても知ることができた。また、Melissa McCormick教授の日本絵巻研究に関する演習(Advanced Readings in East Asian Art and Literature)では、ハーバード大学の大学院生と協働し、大学美術館所蔵作品の翻刻および英訳に取り組んだ。各回の授業では絵画とテクストの相互関係について多角的な議論を交わすことができた。この演習を通じて、史料の精読と解釈に必要な高度な読解力を養うとともに、日本美術の国際的な研究における視点を深めた。

また、滞在中は多くのシンポジウムやフォーラムに参加する機会を得た。2月21日・28日には、ライシャワーセンター主催公開セミナーJapan Forumに参加し、“From Japan to Rome: Oda Nobunaga’s Azuchi Screens and the European Image of Japan in the Late Sixteenth and Early Seventeenth-Century“(MARK ERDMANN)、および“TBD – The Future of Japanese Humanities“(MICHAEL EMMERICH)を聴講した。このセミナーを通じて、日本文化研究と人文学の未来に関する多角的な議論に触れることができた。

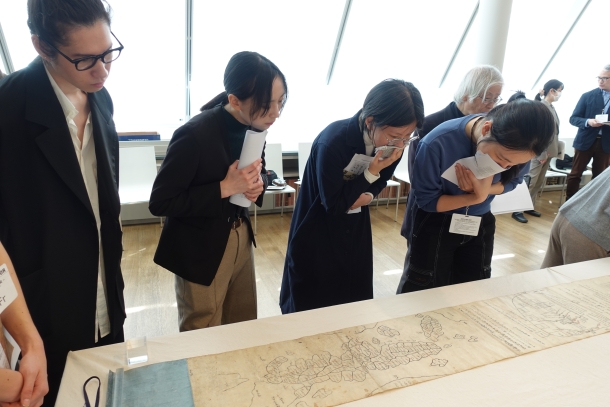

さらに、3月7日・8日には、ハーバード大学美術館にてライシャワーセンター主催(早大SGU国際日本学共催)ワークショップ・シンポジウム“Sacred Spaces and Non-Human Narratives: Ecocritical Perspectives on Buddhist Art and Literature“に参加し、作品調査を実施した。筆者はMelissa McCormick教授の授業での成果発表として、大学院生とともに「十二類合戦絵巻」について詞書の翻刻と英訳を報告した。また、同日、本学の山本聡美教授による公開セミナー(Mount Meru and Beyond: Genealogies of Buddhist Worldviews in Art and Literature)に参加した。この2日間のシンポジウムでは、日米の参加者が実際の作品を大学美術館で鑑賞し、その経験を起点に多様な議論が展開された。特に、研究者間での対話を通じて、学際的な議論が活発化する様子を間近に見ることができ、大変充実した時間を過ごした。

その後、ニューヨークへ移動し、3月11日にはコロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センター主催(早大SGU国際日本学拠点共催)の「絵解きフォーラムin ニューヨーク」に参加した。このフォーラムでは、日本から招かれた三人の絵解き師による伝統文化の発信の新たな形を目の当たりにした。今後、日本美術の研究者としても文化の発信の重要性が高まる中で、有益な知見を得ることができた。

以上に加え、滞在期間を通じて、日本美術の調査および撮影を精力的に行うことができた。ボストン美術館、ハーバード大学美術館、メトロポリタン美術館、ニューヨークパブリックライブラリースペンサーコレクションにて、計30点程度の作品調査を行った。また、2月14日から17日にかけてはニューオーリンズに滞在し、江戸時代の禅画の優品をそろえるギッター・イエレン財団所蔵の作品を数多く鑑賞することが出来た。これらの経験を通じ、質の高い作品でありながら、日本国内の研究において十分に注目されていないものが依然として多く存在することを痛感した。同時に、これらの作品の美術史的価値を国際的に発信し、広く認識されるよう努めることが、今後の保存と継承において不可欠であると強く認識した。

今回の滞在での最大の収穫は、日米間の美術史の研究方法の相違を学んだこと、そして人文学の未来について深く考え、将来に向けて取り組んでいる研究者たちの活動を間近で見ることができたことである。今後の自身の研究においては、国内のみならず、東アジア、さらには欧米を含めた国際的な視点が重要であることを実感した。また、滞在期間を通じて、素晴らしい先生方や学友に恵まれ、多くの貴重な経験をさせていただいた。筆者は来年度以降、本学の博士課程にて研究を継続する予定である。この一か月で得た経験と支援に報いるため、今後の研究に真摯に取り組んでいきたい。