- 研究科について

- 教育理念

Educational Policy

教育理念

研究科の理念

人間科学研究科では、科学技術の飛躍的な進歩のなかで失われた人間性を回復するために、人間と環境の調和や心身の健康の維持増進などを通して生活の質の向上に貢献するような、人間を中心においた総合科学を形成することを目的としている。

このような人間の総合的な理解のために、人間科学研究科ではきわめて多岐にわたる研究がおこなわれているが、それら相互に連携をもたせるために、各研究指導を地域・地球環境科学研究領域、人間行動・環境科学研究領域、文化・社会環境科学研究領域、健康・生命医科学研究領域、健康福祉科学研究領域、臨床心理学研究領域、感性認知情報システム研究領域、教育コミュニケーション情報科学研究領域の8つの研究領域に分け、人間科学専攻を構成している。

各研究領域に所属する学生は、所属する研究指導の演習に専念するだけでなく、同じ研究領域内の関連する多様な講義や演習、他の研究領域の講義科目などを広く履修して、学際的な人間総合科学の全体像を把握し研究を行う。

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

各研究領域およびコースにおいては、それぞれ国内・国際的に活躍する高い専門性を備えた研究者・実践家の育成を目的とすることはいうまでもない。しかし、それと同時に、人文・社会科学と自然科学が相互浸透する総合科学としての人間科学を追究するわが国で最初期の大学院のひとつとであることから、高い専門性を取り巻く広い学際性を背景にして、時代や社会が要請する人間をめぐる多様な諸問題に対応できる柔軟な応用力を備えた、しなやかなセンスのある新しいタイプの研究者・実践家の育成を目指している。

ディプロマ・ポリシー

(修了認定・学位授与に関する方針)

早稲田大学の総合性・独創性を活かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学生生活環境のもとに、多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体的に貢献できる人材を育成する。人間科学研究科では、科学技術の飛躍的な進歩のなかで失われた人間性を回復するために、人間と環境の調和や心身の健康の維持増進などを通して生活の質の向上に貢献するような、人間を中心においた総合科学を形成することを目的としている。

人間の総合的な理解のために、人間科学研究科ではきわめて多岐にわたる研究が行われているが、それらを相互に連携させるために、各研究指導を「地域・地球環境科学」、「人間行動・環境科学」、「文化・社会環境科学」、「健康・生命医科学」、「健康福祉科学」、「臨床心理学」、「感性認知情報システム」、および「教育コミュニケーション情報科学」の8つの研究領域に分けた。さらに、社会的ニーズに迅速かつ柔軟に応え、高度で実践的な職業人の育成を目指した「教育臨床コース」を加えて、人間科学専攻を構成している。

各研究領域およびコースにおいては、国際社会で活躍できる高い専門性を備えた研究者・実践家の育成を目的とすることは言うまでもない。それと同時に、自然科学と人文・社会科学が相互浸透する総合科学としての人間科学を追究するわが国で最初期の大学院のひとつとして、高い専門性とそれを取り巻く広い学際性を背景に、人間をめぐる多様な諸問題に柔軟に対応できる、新しいタイプの研究者・実践家の育成を目指している。

これらの目的を具体化するために、人間科学部と人間科学研究科のディプロマ・ポリシーを統合化した大目標として定め、高いレベルで達成を目指す中核的な能力を、「A リテラシー」「B 方法論・専門性」「C 学際性・多様性」「D デザイン力」「E 協働性」「F 反省性・倫理観」「G 自己教育」の7領域17項目で示している。また、これらの大目標を達成するまでの中目標(資料1)を学年ごとに定めている。

修士課程(2年制)および修士課程(1年制)については、修了までに各専門領域で定められた大目標・中目標の達成を目指し、所定の単位を修得した上で、学位論文の評価基準・努力目標(表1)を満たしていることを学位授与の条件とする。

博士後期課程については、所定の単位を修得した上で、学位論文の評価基準をすべて満たしていることを学位授与の条件とする。

英語による研究指導を受ける修士課程(2年制)の高度専門教育プログラム(EDICS)の学生、および博士後期課程の9月入学者は、学位論文を英語で執筆する。その他の課程における学生は、研究指導担当教員に確認の上、学位論文を日本語または英語で執筆する。

<博士学位論文の評価基準について>

原則として、表1の1から9をすべての条件を満たしているだけでなく、研究分野ごとに博士学位論文に必要とされる諸条件を満たしている必要がある。したがって、論文提出にあたっては、主たる研究指導担当教員や関連教員から指導を受けるなかで、当該分野、学際的研究分野での具体的な基準を確認しなければならない。

表1 博士学位論文・修士論文・卒業論文の評価基準 ◎は要件 ◦は努力目標

| 内 容 | 目 標 | 博士 | 修士 | 学士 |

| 問題設定 | 1.研究テーマに即した課題の設定が明確であること。 | ◎ | ◎ | ○ |

| 2.研究テーマに関する先行研究が適切にレビューされていること。 | ◎ | ○ | ○ | |

| 方法 | 3.研究テーマに即したデータや資料の収集および分析、あるいは解析や開発の方法論が用いられていること。 | ◎ | ◎ | ○ |

| 4.データや資料の分析・解析等の着眼点が明確であること。 | ◎ | ◎ | ○ | |

| 結果 | 5.データや資料の分析・解析等の結果が適切に明示されていること。 | ◎ | ◎ | ○ |

| 考察 | 6.研究課題がデータや資料の分析・解析の結果に基づいて適切に考察されていること。 | ◎ | ◎ | ○ |

| 全体 | 7.学術論文としての構成や論理展開が整っていること。 | ◎ | ◎ | |

| 8.文献の引用部分等が明確にされていること。 | ◎ | ◎ | ◎ | |

| 独自性 | 9.当該分野の研究の発展に寄与できる可能性がある独自性があること。 | ◎ | ○ | ○ |

修士論文の評価基準は、博士学位論文の評価基準のうち2及び9の条件のみ努力目標とするが、それ以外は博士論文と同じにしている。

カリキュラム・ポリシー

(教育課程の編成・実施の方針)

各研究領域に所属する学生は、所属する研究領域の専門ゼミ(必修)に専念するだけでなく、同じ研究領域内の関連する多様な専門ゼミ(選択)や講義科目をはじめ、他の研究領域の講義科目などを広く履修して、学際的な人間総合科学の全体像を把握しつつ研究を行う。各課程の標準修業年限までに学位を取得することを目標に、多くの専門ゼミと講義科目、および多様な研究指導を設置している。ただし、特に優れた研究業績を上げた学生については、標準修業年限以下で修了できる制度も設けている。

人間科学研究科の研究分野では、国際的なフィールドを調査・研究の対象とするケースが多いことも特徴のひとつである。そこで、海外を含む学外でのフィールド調査・実験・研究を促進し、国際的な場で活躍できる研究者・実践家を育成するため、特に海外での授業・調査・実習などの活動を含む科目(専門科目A群・専門科目B群)を8つの研究領域に数多く設置している。さらに、インターネットを介したオンデマンド科目を積極的に導入して、これら学外での研究・調査活動と勉学の両立を容易に実現できるようにしている。また、「教育臨床コース」においては、おもに夕方以降に開講する科目、およびオンデマンド科目を設置し、ゼミと研究指導を含む科目を、社会人が仕事を続けながら履修して、学位を取得できるようにしている。

人間科学研究科(修士課程2年制)のカリキュラムは、人間科学の全体像を学際的に把握しつつ専門的な研究を深めることができるよう、体系的に構成されている。海外を含む学外でのフィールドワーク・実習に参加する機会も多く設けられている。学生は、相互に連携する8つの研究領域のいずれかに所属しながら、それらを横断する多彩な講義科目や演習を広く履修する。ディプロマ・ポリシーに示された方針を確実に達成するために、より優れた基盤能力を養成する科目群として人間科学科目を定め、インターディシプリナリーな研究への関心や実践性を高めるプログラムとして「プロジェクト科目」や、高度な英語力や統計等の共通リテラシーを学ぶ「リテラシー科目」を設置している。

人間科学研究科(修士課程1年制)の学生は、「教育臨床コース」に所属する。教育臨床コースのカリキュラムは、人間科学の全体像を学際的に把握しつつ専門的な研究を深めることができるよう、体系的に構成されている。

人間科学研究科(博士後期課程)では、相互に連携する8つの研究領域のいずれかに属し、指導教員や連携教員からの研究指導を受けながら研究を発展させる。人間科学研究倫理特論(D)、副指導教員による指導、各指導におけるコースワークなどの機会が設けられている。

アドミッション・ポリシー

(入学者受入方針)

【使命と教育理念】

人文科学・社会科学・自然科学が相互に浸透する総合科学である人間科学は、現代社会や人間を取り巻く多様な問題を解決する上で不可欠の学問領域である。人間科学研究科は人間を中心に据えた総合科学を形成することによって、科学技術の飛躍的な進歩のなかで失われた人間性を回復し、人間と環境の調和や心身の健康維持・増進に寄与し、さらには感性やコミュニケーションの探究を通して生活の質の向上に貢献することを使命としている。大学院における人間科学は世界的にも希少な先端領域であり、その先進性と早稲田大学の総合性・独創性を活かし、人間総合研究センターのプロジェクト研究とも協働しながら、高い専門性と学際性を背景に、世界と時代が求める要請に対応できる柔軟性を備えた新しいタイプの研究者・実務家を養成する。

【期待する学生像】

このような大学院教育に対応できるよう、人間科学研究科が入学者に特に期待する資質・能力は次の通りである。

A リテラシー:外国語を含む情報・データを科学的に妥当な方法で収集・分析・活用できる。

B 方法論・専門性:自身の専門領域に関する知識を基盤としながら、事象の実証的な分析や解釈ができる。

C 学際性・多様性:多様な学問分野、自然・人間・社会の複雑なありようを包括的、複眼的に捉え、解決すべき課題を発見できる。

D デザイン力:問題発見・解決のための探究的活動の計画立案及び、実行した成果を他者に表現できる。

E 協働性:自分とは異なる意見、価値観、感性、文化をもつ他者と協働しながら、新たな価値を創造できる。

F 反省性・倫理観・自己教育:高い倫理観を持ち、科学の発展と社会への貢献ができる。

【入学者選抜の方法】

以上の方針に基づき、本学人間科学部・人間科学研究科出身者だけでなく、国内外を問わず他大学・他大学院の多様な学部・研究科の出身者を広く受け入れるために、一般入学試験および内部選抜入学試験・推薦入学試験を実施する。

修士課程(2年制)一般入学試験

専門分野に関する学識と多様な専門性を横断する学際的な視点から研究を遂行する力を持ち、学際的な交流を活発化する潜在性を有する者を選抜する。研究遂行にあたって必要となる専門的学力・能力および意欲を、研究計画等に関する出願書類、専門科目試験および面接試験によって評価する。研究成果を国際的に発信し、広く海外でも活躍するために必要な語学力を、本研究科が実施する英語試験、あるいは英語外部検定試験により評価する。

修士課程(2年制)内部選抜入学試験

本学人間科学部に在籍する学生を対象とし、専門分野に関する学識と多様な専門性を横断する学際的な視点から研究を遂行する力を持ち、学際的な交流を活発化する潜在性を有する者を選抜する。研究遂行にあたって必要となる専門的学力・能力および意欲を、研究計画等に関する出願書類および面接試験によって評価する。

修士課程(2年制)英語学位プログラム入学試験(Educational Innovation and Communications)

修士課程(2年制)英語学位プログラムの学生は、英語による大学院の授業を履修し、英語で質の高い修士論文を完成させ、英語による公開審査会で口頭試問に合格することが要求される。修了後にはプログラムで培った力を活かして、世界の教育に関わる現場における教育イノベーション、メディア、異文化コミュニケーションなどの諸分野で活躍することが期待される。以上の素養を持った学生を選抜するために、英語コミュニケーション能力と基礎学力、修士レベルの研究を計画・遂行する能力、志願者の過去の活動歴、将来のビジョンや意欲などを出願書類および面接試験において総合的に評価する。

修士課程(1年制)(教育臨床コース)一般入学試験

心理的支援や教育に関する実務経験に基づきながら、学際的な視点にたって専門的な研究を遂行する力を持つ者を選抜する。研究遂行にあたって必要となる専門的学力・能力および意欲を、研究計画等に関する出願書類、小論文試験および面接試験によって評価する。

博士後期課程一般入学試験(4月入学者向け)

専門分野に関する高い学識と多様な専門性を横断する学際的な視点から高度な研究を遂行する力を持ち、学際的な交流を活発化する潜在性を有する者を選抜する。研究遂行にあたって必要となる専門的学力・能力および意欲を、研究計画等に関する出願書類および面接試験によって評価する。研究成果を国際的に発信し、広く海外でも活躍するために必要な語学力を、本研究科が実施する英語試験、あるいは第三者機関が実施する英語能力試験により評価する。

博士後期課程一般入学試験(9月入学者向け)

国際社会で活躍できる研究力とコミュニケーション力を兼ね備えた研究者・実務家を養成するため、英語による研究指導を受け、英語により学位論文および学術論文を執筆できるものを選抜する。主として留学生や英語による研究活動に強い意欲を持った者を対象に、研究を国際的に展開・発信するために必要な語学力を、第三者機関が実施する英語能力試験により評価する。研究遂行にあたって必要となる専門的学力・能力および意欲を、英語で作成された研究計画等に関する出願書類および英語による面接試験によって評価する。

博士後期課程推薦入学試験

本学人間科学研究科修士課程に在籍する学生を対象とし、専門分野に関する高い学識と多様な専門性を横断する学際的な視点から高度な研究を遂行する力を持ち、学際的な交流を活発化する潜在性を有する者を選抜する。研究遂行にあたって必要となる専門的学力・能力および意欲を、研究計画等に関する出願書類および面接試験によって評価する。

学修成果およびアセスメント・ポリシー

(学修成果の測定)

評価指標・評価項目

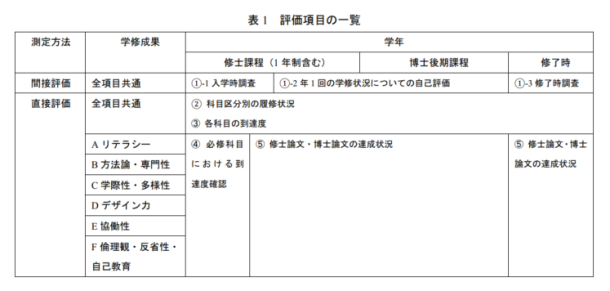

人間科学研究科では、学生の学修成果等について、「ポリシーの理解と機会提供に関する評価」「学修達成度」の2つの観点から評価・検証し、カリキュラム等について安定的な運用と、中長期的かつ継続的な改善を進める。間接評価項目と直接評価項目の一覧を表1に示す。

ポリシーの理解と機会提供に関する評価

人間科学研究科ポリシーの理解に関して、学生がどれだけ人間科学部の理念を理解し、学修を達成しようとしているか、また、研究科としてカリキュラムポリシーにそった学修の機会を提供できているかを評価する。

①入学時、年1回の学修状況に関する自己評価(アンケート):入学時調査では、学修の準備状況、ポリシーについての理解度について確認する。また、毎年12月前後に全学生を対象に、ポリシーの理解度と、後述する学修達成度の評価を含む自己評価型の調査を実施する。

自己評価型の調査の実施方法の詳細、また、修了生対象の調査の実施等については今後の検討課題とし、2024年、2025年度に段階的な実施を検討する。カリキュラム中目標やシークエンス図に対応した自己評価も行う。

②科目群別・授業形態等に応じた履修状況の確認:各学期の履修登録後、科目区分別の履修状況(科目カテゴリ別の履修者数、クラス数、クラス定員に対する履修者数・充足率、単位取得者数・取得率、選外等の発生の有無や度合い、授業形態(対面・ハイブリッド・オンライン型等)の人数、入試経路別の科目履修)等について確認し、ポリシーに沿った学修機会が提供できているか評価する。

学修達成度

学修達成度は、カリキュラム中目標にもとづき、ルーブリック評価を用いて評価する。

③各科目の中目標に対する達成度についてGPA(平均・成績分布等)を用いて評価する。

とくに以下の項目については各レベルでルーブリック評価を用いて詳細を検討する。

④必修授業における到達度確認:人間科学研究倫理概論、英語について、GPA(平均・成績分布)等にもとづく評価に加え、中目標等に対応したルーブリック等を作成し、学修達成度に関する評価を行う。

⑤修士論文・博士論文の達成状況、学会発表、査読付論文採録数等:GPA(平均・成績分布)等に加え、カリキュラム中目標に対応したルーブリック等を用いた評価を行う。博士後期課程については、研究指導記録の利用、学会発表や査読付論文については、人間科学会の申請データ等の利用も検討する。