- News

- 企業の未来を担う女性たちの挑戦と学び 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター主催『女性シニアリーダー育成プログラム』開催レポートvol.2

企業の未来を担う女性たちの挑戦と学び 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター主催『女性シニアリーダー育成プログラム』開催レポートvol.2

- Posted

- Thu, 02 Nov 2023

2023年3月31日。麗らかな青空の広がる春の日に、23名の『女性シニアリーダー育成プログラム』第二期生が早稲田の地に集まりました。

本プログラムは10年以内に企業の中核を担う可能性を秘めた部長および上級課長クラスの女性を対象としており、受講生たちは約4カ月間にわたるカリキュラムを通じて、マネジメントのエッセンスを習得します(※)。経営知識に関する講義をはじめ、実務家や経営トップとして活躍している女性を中心とした外部ゲストとの対話セッション、リーダーシップアセスメント、自社の経営戦略や新事業創造を踏まえたアクションラーニング等を通じ、日常の業務を超えた視点から、役員候補として押さえるべき要素を集中的に学んできました。

開講当初は緊張の面持ちが見受けられた第二期生ですが、互いに切磋琢磨し合える活発な対話の場を一丸となって築き上げ、ディスカッションやグループワークの熱量は、講義回数を重ねるごとに高まっていきました。

そして迎えた、2023年7月29日の最終講義と修了式。受講生たちは、個人プレゼンテーションやインタビューを通じて、全課程を修了した心境と決意を言葉にしました。

今回は、そのうちの3名の受講生のインタビューと共に、本プログラムの修了式の模様を一部抜粋してお伝えいたします。

※本プログラムの一環として2023年5月13日に開催されたパネルディスカッション「女性役員について考えることとは?」の開催レポートはこちらよりご覧いただけます。

この不確実な時代だからこそ、多様性が成長の鍵となる。

本プログラムの受講に際して「なぜ女性だけを対象にした研修を行うのか」との疑問を耳にすることが多かったという、宮林亜衣さん(三井住友信託銀行株式会社)。自信を持ってプログラムに参加できるきっかけとなったのは、ダイバーシティマネジメントの講義だったそうです。

宮林さん:特に印象に残ったのは、ダイバーシティマネジメントの長内先生(商学学術院 大学院経営管理研究科 長内厚教授)の授業です。「なぜ女性だけを集めて研修するのか。女性が優遇されているのではないか。」という声が少なからず聞こえてくる中で、長内先生の授業を受けることによって、こういった不確実な時代だからこそ、多様性が成長の鍵なのだと学ぶことができました。だからこそ自信を持って研修に参加することができましたし、女性をサポートしていかなければならない、ということを改めて感じました。

また、プログラムを通じてバックグラウンドの異なる様々な女性リーダーの話を聞くことができた経験は、今後の大きな糧になったといいます。

宮林さん:経歴や家族構成も全く異なる登壇者の皆様でしたが、それぞれの方がご自身のキャリアを楽しそうに語っていることや、今後の将来の夢についてキラキラ輝いてお話されていたことがとても印象的でした。私も皆さんのお話を聞いて、仕事への向き合い方、考え方が参考になっただけではなく、「自身も自分らしく成長していこう」という勇気をいただいたと思っています。

宮林さん:この研修ならではの人的ネットワークを築けたことが非常によかったかなと思っています。同じような境遇、立場の皆さんが集まっているので、ランチも含めて、悩みなどをお話することで今後の人生の人間関係に繋がったと思いますので、非常に参加してよかったなと思っています。飲み会の場では、仕事の話だけではなく、プライベートの話を聞かせていただくこともできて、公私ともにお互いを知ることができました。未来の受講生の皆さんには是非、講義中の質問、発言だけではなく、周りの方たちと積極的に交流されることをおすすめします。

「みんな一緒に戦っているんだ」と励みをもらうことができた。

受講前は、ファイナンスや財務関連の分野に苦手意識があったという四栁愛さん(ヤマト運輸株式会社)。本プログラムは、自分自身の苦手分野に向き合うきっかけになったとお話くださいました。

四栁さん:特に、財務・ファイナンス系は、受講前にはすごく身構えたのですけれども、教授のお話が非常に興味深くてわかりやすかったので、今後またこの研修が終わってからも、自分なりに勉強を続けたいと思っています。

苦手分野も含め、ひとつひとつの講義に真剣に取り組んでこられた四栁さん。その中でも特に印象に残ったのは、ゲストスピーカーの講演だったそうです。

四栁さん:なんといっても、ゲストスピーカーの方々が本当に素晴らしかったです。既に会社の取締役などとして活躍されている女性の先輩方が大勢いらっしゃって、等身大の、身近な姿を見せてくださいました。本当に遠い存在ではなくて、少し頑張ったら私たちも手が届きそうな先輩のお話をお聞きできたのが、非常に刺激的でした。

四栁さん:日常生活とプログラム受講の両立は、実際簡単ではなかったです。私自身は会社の組織改編のタイミングがちょうど重なったので、日常業務が忙しい時期でした。ですが、土曜日に皆さんから刺激をもらって、励みをもらって、それからまた、新しい一週間を迎えてという形だったので、「一緒にみんな戦っているんだ」ということで、一体感を持って過ごすことができたと思います。

今日の学びを実務にどう活かすのか。自分自身を見つめ直すきっかけになる。

プログラムが開講して間もない4月に、部署を異動し、部長職に就かれた小屋かをりさん(東京ガス株式会社)。経営的な視点を得るための講座の受講は、本プログラムが初めての経験だったそうです。

小屋さん:女性を限定にした研修って、何となく圧迫感があってあまり好きではありませんでした。しかし、初日に長谷川先生(プログラムコーディネーター 長谷川博和教授)の「男性と女性を対象にすると、どうしても各社から男性しか出てこない。せっかくの学びの場に女性が出てこない。そのチャンスがなくなるのだったら、女性を集めようということでスタートしました。」という話を聞いて、そういうことなら!と前向きな気持ちで参加することができました。今回の4ヶ月の講義はどれも学ぶことが多くて、経営者としての視点を学ぶ機会として非常に充実した4ヶ月だったと思います。

印象に残った講義として、財務戦略やダイバーシティ、ゲスト講演等、様々なテーマを挙げてくださった小屋さん。その中でも人材戦略のトピックについては、学ぶポイントが多かったといいます。

小屋さん:企業の経営者の方から直接話を聞く機会が多かったのですが、ほとんどの方が戦略の柱として1丁目1番地に人材マネジメントを置いている、人材戦略と経営戦略の結びつきが企業の成功の鍵であるなど人的資本経営に関するお話をされていたのが印象に残っています。

小屋さん:この研修は、自分自身を見つめ直すきっかけになると思います。学びながら自分の業務に生かせることがたくさんあって、毎回帰ったら「自分の実務でどう生かそうかな」というように考えられるのですごくためになりました。とにかく、あまり肩肘張らずに参加していくのが良いと思います。もう一つは異業種交流の場といいますか、普段お会いできない多くの企業の方とのネットワークができる研修だと思います。終わってからも「みんなで会おう!」ということになっていますので、そういった面でも社外の方との出会い、ぜひ楽しみにして参加していただければと思います。

学び続け、楽しい人生を。

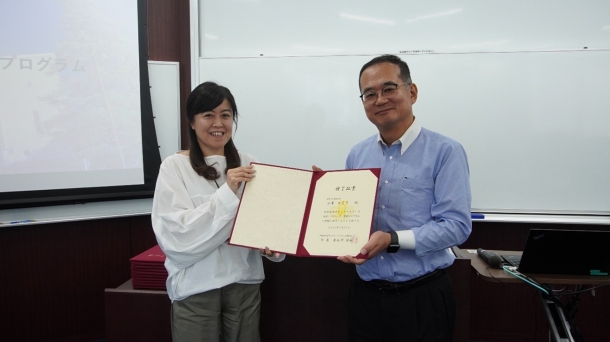

2023年7月29日、本プログラム受講の総まとめである個人プレゼンテーションを終えた第二期生は、無事に修了式を迎えることができました。

個人プレゼンテーションのMVPを獲得したのは、丸山紀子さん(三井住友海上火災保険株式会社)。

これまでの社会人経験と本プログラムを通じての学びを振り返り、これからは自分自身のパーソナリティに素直になり、それを活かした「多様性の発揮」を強みにしていきたいと発表してくださった丸山さんの熱意は、四カ月間のプログラムを共にしてきた受講生たちを大きく鼓舞しました。

修了式の締め括りには、コーディネーターの長谷川博和先生と伊藤友則先生より、学び続け、提言し続けること、そして各企業のフロントランナーとしての自覚と責任を持ちながらも、それぞれのキャリアと人生を楽しむことの大切さをお話しいただき、本プログラムは幕を閉じました。

ビジネス・ファイナンス研究センター(WBF)は、年間を通じ様々なノンディグリーオープンプログラムを開催しております。詳細はこちらをご覧ください。