2024年1月18日(木)、『そうやって、私たちは生き永らえたのです 〜ウクライナの避難者の声から言葉 の「今」を考える国際フォーラム』が独立行政法人国際交流基金との共催で開催されました。

約330人の、世代や地域を越えた参加者が早稲田大学国際会議場に集まり、昨年12月に岩波書店より出版された証言集『戦争語彙集』からの朗読、音楽、同書をめぐっての対話を通して、戦争がもたらす脅威による言葉の意味の変容、そして「平和」について考える機会となりました。

証言集『戦争語彙集』は、ウクライナ国内で注目され、さまざまな人の目に触れることになり、ヨーロッパを中心に10か国語以上で翻訳され、その中でロバート キャンベル早稲田大学特命教授(早稲田大学国際文学館顧問、日本文学研究者)が日本語へ翻訳しました。キャンベル特命教授は、昨年ウクライナへも実際に渡航し、著者である詩人オスタップ・スリヴィンスキー氏を訪ね、現地での取材を同書に書き下ろしています。

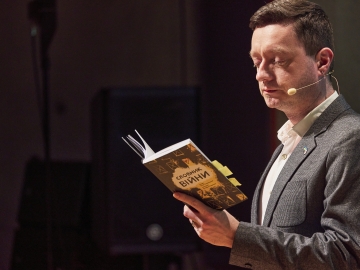

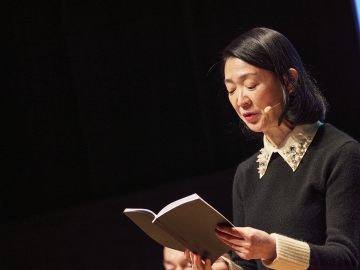

第1部は、キャンベル特命教授がモデレーターとなり、スリヴィンスキー氏と、俳優紺野美沙子さん、早稲田大学学生3名による朗読が行われました。

戦争は、人が何気なく使う言葉さえ、抱く意味を変えさせる

暴力を前に言葉は武器となり、人を守るシェルターにもなる

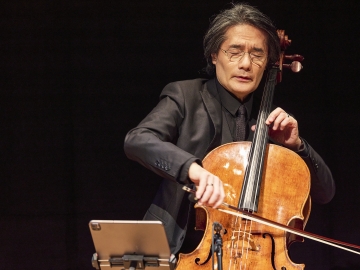

朗読は、テレビ朝日「世界の車窓から」のテーマ曲を始め数々の音楽を手掛けるチェリスト溝口肇氏による演奏と共にスリヴィンスキー氏がウクライナ語で、他の4人は日本語でかわるがわる朗読しました。舞台後方には、朗読の言葉に合わせて、『戦争語彙集』の原書に挿入されているイラストが映写されました。爆発音の中や命がけの避難中に、あるいは支援の持ち場から、戦時下の様々な言葉が、テレビなどで見るニュース報道とは異なる、リアルで壮絶な情景を、参加者の目に浮かばせました。異常事態であっても、人々を支えるのは「言葉」であり、その言葉が、人を守るシェルターになっているとスリヴィンスキー氏は語りました。

キャンベル特命教授から村上春樹氏の言葉も紹介されました。

村上春樹氏からの言葉

“ 戦争はもちろんどこまでも残酷なものであり、どこまでも悲惨なものなのだけど、ここに集められた、まさに戦禍の下にある人々の語る「戦争に関する言葉」たちが実に美しく、優れた詩のように率直であることに驚かされ、心を打たれました ”

証言を積み重ねていくこと、いま起こっていることを、

言葉で、文字で、残さないといけない

第2部は、ウクライナからの留学生4人を含む早稲田大学学生7名の対話が行われ、それを受けたスリヴィンスキー氏の発言で締めくくられました。

続く第3部は、ロシア・東欧近現代史を専攻する小森宏美早稲田大学教育・総合科学学術院教授と、作家でもある堀江敏幸早稲田大学文学学術院教授、キャンベル特命教授による著者スリヴィンスキー氏との座談会になりました。

悲しみや苦しみを心にしまい込んでしまわず、他者を思いやる気持ちを持って、「言葉にすること」の大切さが語られ、スリヴィンスキー氏は、「言葉を失ったコミュニティは自分を守れず、現実を表しきれない」、「人々から言葉を失わせ、沈黙させることこそが侵略者の狙いなのだと思う。これを乗り越えるため、このような証言によって、多くの人々の関心が軍事侵攻に寄せられるきっかけになってほしい」と強調しました。

戦争に関連する議論や対話が、世界にあたらしいナラティブを巻き起こすことを期待し、フォーラムは締めくくられました。