企画概要

例えば、

日程

| 2024年9月 | |||

|---|---|---|---|

| 2日(月) | 17:00〜20:00 | ||

| 9日(月) | 17:00〜20:00 | ||

| 16日(月) | 17:00〜20:00 | ||

全3回・内容が毎回変わります。

会場

講師

石川朝日

対象

毎回参加できる方が望ましいです。一回だけでも大丈夫です。

俳優でも俳優じゃなくても。遊びに来てください。

定員

毎回だいたい10名 見学はいくらでも可

応募フォーム

参加費

フリーカンパ制

講師略歴

(撮影:山田カイル)

石川朝日

見学レポート

石川朝日さんの身体ワークショップ『物質 現象 エレメント 飛び込む 潜る 泳ぐ 深く息を吸う 止める 例えば表面にまとう』に見学で参加しました。今回は三日間見学として参加して、様々なワークから印象に残ったものや、それを見て内と外の境目にいた自分が自由に考えたこと、時間が経ってから考えたことなどを含めて共有したいと思います。(永田大空)

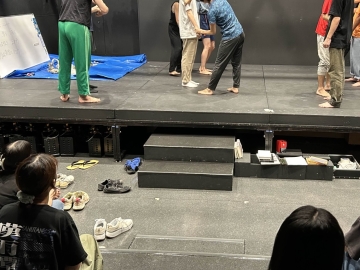

参加者は年齢も所属も幅広く、さまざまな方が集まっていた印象がありました。三日間のワークショップ中、参加者同士の自己紹介はほとんど行われませんでしたが、それがかえって良い雰囲気を作り出していました。舞台上に集まったのは、ただ「バラバラな身体」であり、それでも場のまとまりはゆるやかに成立していたように感じました。

ワークショップでは多くの題材が扱われましたが、中でも様々な素材の性質を身体で真似るワークは三日間を通して行われ、身体を通した思考の練習として大きな役割を占めていました。

まず、講師の石川さんが用意した大きな粘土の塊を、参加者全員でねじり、千切り、一人で扱える大きさに成形していきます。この塊はかなり固く、動かすには相当な力が必要でした。その素材の強さに皆で驚き、確かめ合う様子がありました。これがすでに素材への観察の始まりになっていたようです。

一人分の粘土が全員に配られると、石川さんから「ある状態や質を持つ言葉を考え、それを粘土で造形してください」とお題が出されました。参加者は各々、手元の粘土に触れながら思い思いに造形します。作業が終わると舞台上を自由に歩き回って、他の人の造形から連想した言葉を紙に書き込んでいきます。最後に、一人ずつ制作した形と、それから連想した言葉を共有しました。選ばれる言葉はばらばらであったものの、参加者が形から連想した言葉には元の言葉と似たようなイメージを連想させるものが並んでいることが多く、形の認識と言葉の間で個々人の差異を超えて共通する感覚があることを感じさせて興味深かったです。

その後は、日ごとに異なるワークが展開されました。例えば、言葉ではなく「形の対義語」を粘土で造形し、同じように言葉を与えて元の形のものと比較するワークや、粘土で造形した言葉を紙面上に線と色でドローイングして、その印象からさらに新しい言葉を見つけるワークなど、さまざまな視点から素材とその性質、そしてそれらをどう扱うかが探求されました。

これらのワークの中で特に印象的だったのは、「言葉」と「素材」との対話が身体の動きに繋がっていくプロセスです。言葉が持つ抽象性を、まずは粘土という具体的な物質に変換し、それを再び身体で扱うことで、身体にとっての「意味」が浮かび上がってくるように感じました。言葉は通常、記号としての役割を果たし、それを通じて私たちは情報を共有しますが、このワークでは言葉を記号としてだけでなく、物質的な実感を伴ったものとして捉え直すことが求められました。粘土に触れることで、言葉が身体にどのような感覚をもたらし、それが身体的な動きにどう変換されるのかを試みるプロセスは、私たちが普段どのように世界を理解し、どう関わっているのかを再考させるものでした。 また、他の参加者の造形に対して自分の身体がどう反応するかを観察する中で、共通の理解の場が形成されていくような感覚が生まれていたように感じました。それは、単に個々の身体が存在するのではなく、身体同士が相互に影響し合いながら新たな意味を作り出す空間が立ち現れる瞬間でした。

これらを経て、実際に身体を操作するワークが始まります。自分や他の参加者の身体を粘土に見立てて、触れ、動かしていきます。先ほどまで手で触れていた粘土の感覚を身体で再現していきます。外から加わる力に対する粘土の反応を身体で表現し、石川さんの指示で身体の「粘土の水分量」を増やしたり減らしたりすると、柔らかく緩んだ動きや硬直した強い身体が生まれていきました。複数人が舞台上で粘土の性質を真似るその光景は、それ自体が一つの上演のようでした。

水や空気をモデルとして用いることもありました。石川さんと数名が舞台上に立ち、参加者が水や空気を身体で再現して歩き回ります。石川さんがそれらをかき混ぜる腕として舞台上を動くと、そこから広がる流れを受けて身体が揺らぐ。水と空気、それぞれのエレメントが持つ特性への観察と実践が繰り返されていきます。舞台全体がまるで一つの容器になって、その中に水や空気が満たされているように感じる不思議な経験、そのような空間全体の質の変化が目の前の身体の動きから立ち現れてくる面白さを感じていました。

こうした造形や素材を具体的なモデルとして身体の動きを起動していくということは、私たちが生活の中で絵画や彫刻などの美術作品と向き合い、そこから別様な思考や世界への関わり方を生み出していくことにも似ているとも感じました。目の前の具体的な対象と身体がどう関わるか、それがどんな空間や鑑賞者の行動を生み出すかというテーマは、演劇やダンスを超えてあらゆる芸術活動に通底するものです。そして上記のワークにおいて、例えば粘土の造形は彫刻、ドローイングは絵画というような、舞台芸術とは別の表現形式へと繋がっていくメディアを扱い、そこから動きを起動していました。他の表現ジャンルをどのように舞台芸術に接続し、思考を広げることができるかという大きな問いを考えうる可能性に触れていたと感じています。

終わってから振り返って考えたこととして、ワークショップがいきなり身体の操作に向かわず、まず言葉と素材という二つの素材を扱うことから始まったのは、身体を通して思考することへの下準備を行っていたのだと感じたということがあります。それは、上演においてコレオグラフィや戯曲といった指示文をどのように読むかという部分に関わることでした。

例えば、生成AIの発展に伴い話題となった記号接地問題にもあるように、言葉の使用はそれを扱う身体や、身体の関わる環境と切り離せないものです。言葉を単なる記号として扱う場合、同じ言葉を使うことで同じ意味を共有していると理解し、コミュニケーションが成立します。しかしその時、背後にある一人ひとりの言葉を取り巻く環境は見えなくなり、言葉だけが残って身体が消えてしまいます。舞台芸術において、このような記号の優越が作者の意図を絶対化し、その再現だけを評価基準とするような構造を生み出すのではないかと感じます。

今回のワークショップでは、そのような指示の再現という枠組みを超えて、身体が上演に向かう別の方法を考える試みが行われていたように思います。言葉の再現を目指すのではなく、まず言葉を具体的な素材に変換し、環境に配置することで身体が関与する空間を生み出す。そこから素材を操作に操作を加え組み替えることで、指示する言葉に対して、より具体的に各々の身体を関わらせることができます。そこには単なるテキストの読解を超えた、新たな関わり方が生まれているのではないでしょうか。

改めてワークショップでの活動を振り返ると、言葉を物質で造形し、それをさらに別のメディアへ翻訳するというプロセスは、それぞれの参加者の言葉に対するイメージを浮かび上がらせ、それを舞台空間や身体へ接続するための多様な回路を模索するものでした。粘土や水、空気といった素材が使われましたが、これは私たちの日常生活に存在するさまざまな素材にも拡張可能です。日常のものを素材として捉え、観察し、それとの新しい関わり方について思考する。そうすることで私たちの日常と上演が絡み合いながら相互に発展していくような状態を考えることができるのではないでしょうか。

ワークショップのタイトルの中で、三日間で実践されたものはごく一部でした。しかしそれはこのワークショップが私たちの生活と地続きに、今も地続きである可能性に開かれていると考えることもできると思います。舞台上だけでなく、私たちの日常における身体にも向かうこのワークショップは、言葉だけでなく、それぞれの生を踊る身体の制作へと向けられていました。

(永田大空 2002年生。小説、詩の制作やデザインなど。)