iGEM Waseda-Tokyoチーム 2024

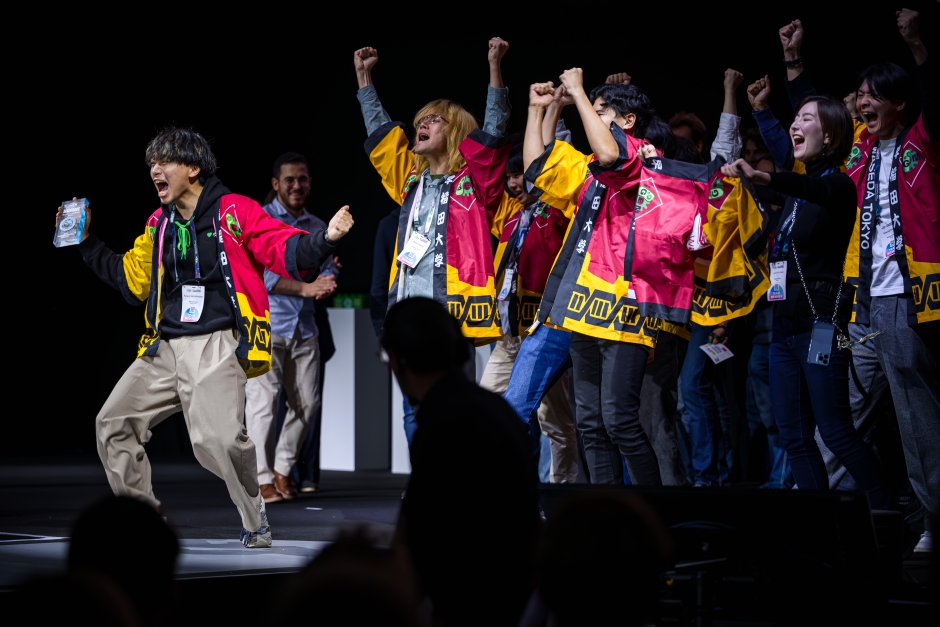

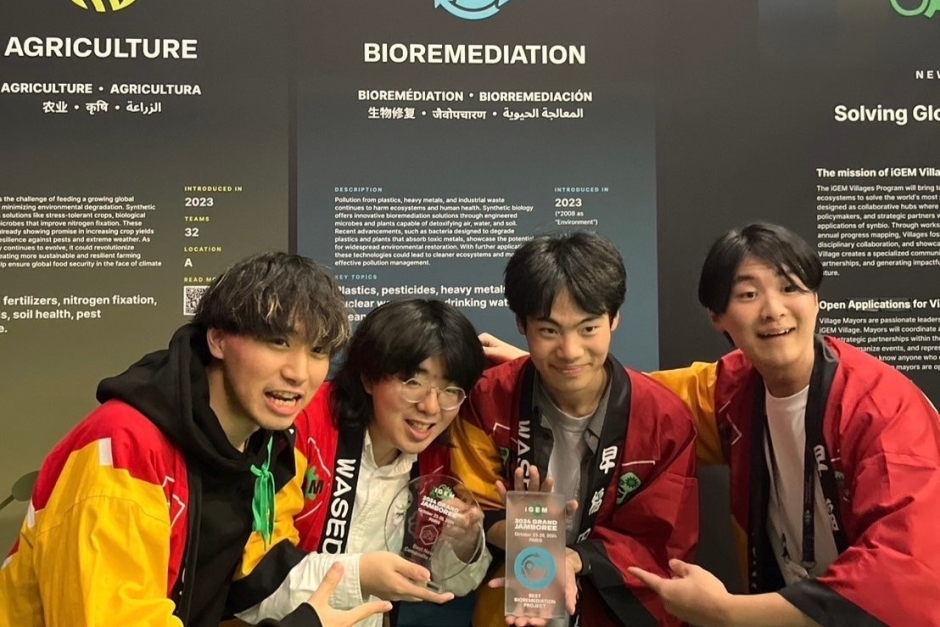

この度、早稲田大学高等学院卒業生を含むiGEM-Wasedaチームが、合成生物学の国際大会“iGEM Grand Jamboree”(2024年10月、フランス・パリにて開催)において、日本チーム史上初の大学生部門での上位10位入賞、環境浄化(Bioremediation)部門第1位、複合遺伝子部品(New Composite Part)部門第1位を含む、数々の快挙を成し遂げました(詳細)。

プロジェクト概要

iGEM-Wasedaのプロジェクト“PET TWINS”は、プラスチックごみのリサイクルを目指す合成生物学の研究です。特に、ペットボトルの原料であるPETを分解する新規酵素“BIND-bearPETase”の開発と、電気で遺伝子発現を制御するシステムの構築を通じて、環境問題への解決策を提案しました。プロジェクトの設計、実験、社会実装に至るすべてのステージで主導的な役割を果たし、その成果は国際大会で高く評価されました。

より詳細な内容は以下を参照してください。

・研究報告ページ(Wiki):https://2024.igem.wiki/waseda-tokyo/ (英語)

・大学広報記事:https://www.waseda.jp/top/news/106168 (日本語)

iGEM Grand Jamboreeに対面参加した学院OBメンバー

卒業生の貢献

2024年度のiGEM-Wasedaには、早稲田大学高等学院の卒業生5名が所属しており、それぞれの専門分野で大きな貢献を果たしました。

これらの学院卒業生たちは、それぞれの役割を通じてプロジェクトの成功に貢献し、iGEM-Wasedaが日本大学生チーム初の世界トップ10入りを果たす大きな原動力となりました。

学院OB生のコメント

-

学院で培った探究心と体育会系精神―林崎諒巡(Team Leader, 2021年学院卒, 先進理工学部 生命医科学科)

私の研究への関心の起点は、学院時代の恩師が彼自身の専門分野に対して熱弁する姿を見た時でした。その姿を見て、学院生の私は、自分にしかない譲れない物を持つことや『誰も見たことのない自分独自の何かを創ってみたい』と思うようになり、そんな研究をするために先進理工学部 生命医科学科に進学しました。この決断をできたのは他でもない学院という環境であったと考えています。

また、学院時代の全てを捧げた水球部で過ごした時間も、私にとって欠かせない、人生の原動力の一つです。学院はどんなことにも自由に好きなだけの熱量でぶつけられる環境を提供してくれます。キャプテンとして部を率いる中で、支えてくれる人々への敬意とその恩返しを意識することを学びました。この精神が、iGEMのリーダーシップにも大きく活かせたと考えていますし、今後も自分のエンジンになり続けると信じています。

-

自由な時間こそ挑戦のチャンス―山本翔太(Sub Leader, 2021年学院卒, 基幹理工学部 情報理工学科)

学院生として自由に使える時間は、挑戦する絶好の機会です。その時間を活用して、自分の興味分野に没頭したり、学院のプログラムやイベントに積極的に参加するのも良いでしょう。私自身、学院時代に『ザビエル研修』に参加し、国際的な視点を身につけることができました。また、『ハナシンポジウム』ではその年のテーマである『AIの倫理的な活用』をきっかけに、情報系に進むことを決めました。さらに、学院祭の委員として活動する中で、報連相の重要性や責任感を学びました。

卒業論文もチャレンジの良い機会です。当時、私は生物学と情報学を組み合わせたテーマに取り組みました。プログラミングの知識が全くなかった私でも、自由な時間があったからこそ独学し、研究に取り組むことができました。また、学院の『研究奨励金制度』を利用して多くの専門書を購入したことが、効率的な学びにつながりました。指導教員の秋山先生のご助言により、学会でポスター発表を行う機会も得ることができました。このような経験がiGEM-Wasedaの活動で大いに役立ち、チームの一員として積極的に貢献する自信を持つことができました。

-

社会との対話を重視する姿勢―近藤大介(Sub Leader, 2023年学院卒, 先進理工学部 生命医科学科)

学院の多様な考えを尊重する校風の中で、私は高校時代から「同じ物事でも人それぞれ異なる意見を持つ」という事実を強く実感してきました。iGEM大会でも同じことが言え、ラボにこもって実験をするだけでは気づけない視点や世界が存在することを痛感しました。また、学院での3年間を通じて、私は様々な人々と対話を重ねる中で、共通項を見つけながら課題を洗い出していくことの重要性を学びました。この学びは、iGEMでHuman Practiceリーダーを務める際、多様なバックグラウンドを持つ方々にインタビューを行い、プロジェクトの社会実装を目指す過程において大きな影響を与えてくれたと感じています。

-

自由で創造的な校風―横堀襄(Sub Leader, 2022年学院卒, 先進理工学部 生命医科学科)

学院の創造的で自由な校風から、やってみたいことをやってみる意欲を持てるようになりました。学院時代は音楽を始めたり、化学に夢中になってみたりと、生物とは関係ないことばかりしていましたが、いつの間にか大学で生物系の学部に行ってiGEMに入っていました。学院3年間で楽しめた経験から、iGEMという国際的な大会にも挑戦したいと思いました。iGEMでは社会貢献するプロジェクトを全世界に届けるという、かつてない規模の取り組みに参画できて自信につながりました。

-

専門性と多様性が交差する学院―宮本遼人(2022年学院卒, 基幹理工学部 情報理工学科)

思えば、学院生活は私にとって、専門性を高めつつ、多様性を理解するとても良い時間でした。iGEMにはコンピュータ周りで参加し、私自身の専門領域も計算機科学や機械学習技術です。学院時代にも計算機が好きで、よく触れていたと記憶しています。一方、こうした専門外の活動に参加する感覚を養ってくれたのも学院です、専門を持ちながらも部活動や課外活動をできる時間や環境があり、多岐にわたる興味を持った学生が近くにいる環境はとても貴重だったと感じます。

学院へのメッセージ

私たちが今回の成果を成し遂げることができたのは、早稲田大学高等学院で培った学問への探究心と、多様な分野で活躍することの価値を教えていただいた恩師の皆様のおかげです。

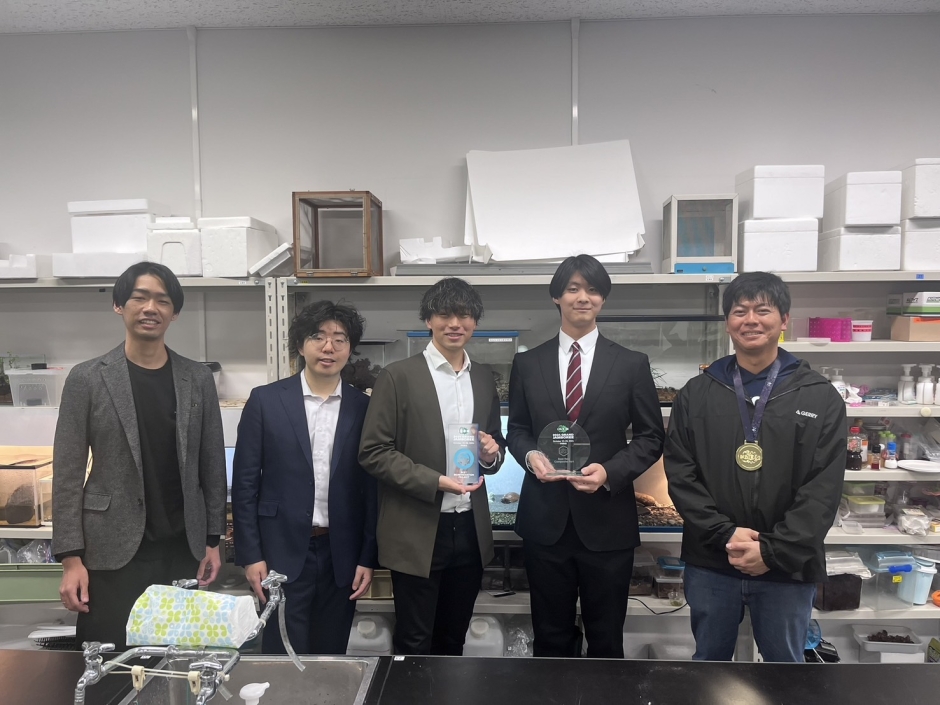

また、学院時代から大学生とのコネクションを作って頂いたり、iGEMの存在を共有してくれたりしたのは生物科・秋山和広先生で、ここにいる多くのメンバーが秋山先生の話をきっかけにこの活動を始めました。そして、早稲田大学の朝日 透 先生(理工学術院先進理工学部 生命医科学科 教授)、木賀 大介 先生(理工学術院先進理工学部 電気・情報生命工学科 教授)との連携・支援を受けながら、この度複数賞の受賞という成果に結びつけることができました。この場を借りて御礼申し上げます。

私たちの姿を通して、学院の後輩たちが夢に向かって挑戦し続けることの大切さを伝えられたら嬉しいです。

学院生物科・秋山和広先生と学院卒業メンバーの記念写真