SGH多文化共生学習プロジェクト「地域経済と多文化共生ゼミ」では、8月21日~24日にかけて高知県宿毛市フィールドワークを実施しました。

この地域経済と多文化共生ゼミでは、現代の日本社会が直面する課題として、少子高齢化問題や人口減少問題を捉えています。特に、その課題に対して様々な取り組みを進める「地域社会」に注目し、日本国内の様々な地域に赴き、現実の課題に対してどのようなアプローチが可能なのかを考えています。7月には、12名の生徒が滋賀県甲賀市を訪問しました。

今回はゼミに所属する生徒のうち8名が、高知県宿毛市を対象としたフィールドワークに参加しました。四国の西端に位置する宿毛市は、現在2万人の人口を有するものの、他の地域と同様人口減少問題を抱えています。

その一方で、宿毛市は、小野梓や竹内明太郎など早稲田ゆかりの人物を輩出してきた歴史があり、近年でも早稲田大学に留学する中華人民共和国主要5大学(北京大学、清華大学、復旦大学、上海交通大学、浙江大学)の学生によるフィールドトリップを受け入れるなど、早稲田大学との縁のある地域でもあります。このような縁を背景に、宿毛市観光協会のご協力をいただき、今回初めて宿毛市でのフィールドワークを実施することができました。

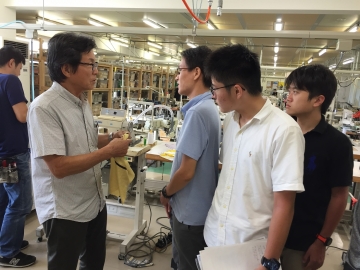

3泊4日のフィールドワークの中で、生徒たちは、地域おこし協力隊の方々や宿毛市長へのインタビューを通して離島を含めた宿毛市の全体像を把握したり、歴史博物館や清宝寺を訪れ、多くの偉人を輩出してきた宿毛市の歴史を学びました。また、早朝の養殖出荷現場や宿毛湾中央市場、先進的な冷凍技術を持つ加工工場を見学するなど、太平洋に面した宿毛湾で行われている新しい水産業の取り組みを体感。さらには、宿毛発の柑橘類「直七」の生産と搾汁、鰹の藁焼き、きびなご、羊羹パン、赤珊瑚、よさこい衣装の制作など、宿毛市に存在する多種多様な資源と、生産する方々の新しい工夫について、学ぶことができました。

そして4日目には高知大学地域協働学部を訪問し、石筒覚先生(地域産業政策論)や学生の皆さんと、高知県や都市と地方の関係について議論する機会をいただきました。

本フィールドワークの成果については、宿毛市へのフィールドトリップを実施する留学生との交流も踏まえ、学芸発表会(11月11日)や外部の報告会等にて報告をしていく予定です。

※過去のSGH活動は、SGHウェブサイトをご覧ください。